カタクリの育て方・栽培方法

-

生育条件

- 用途

- 地植え・鉢植え

- 日当たり

- 日なた~半日陰

- 耐寒性

- 強

- 耐暑性

- 弱

- 土壌酸度

- 弱酸性~中性

-

栽培管理

- 地植え適所・土質

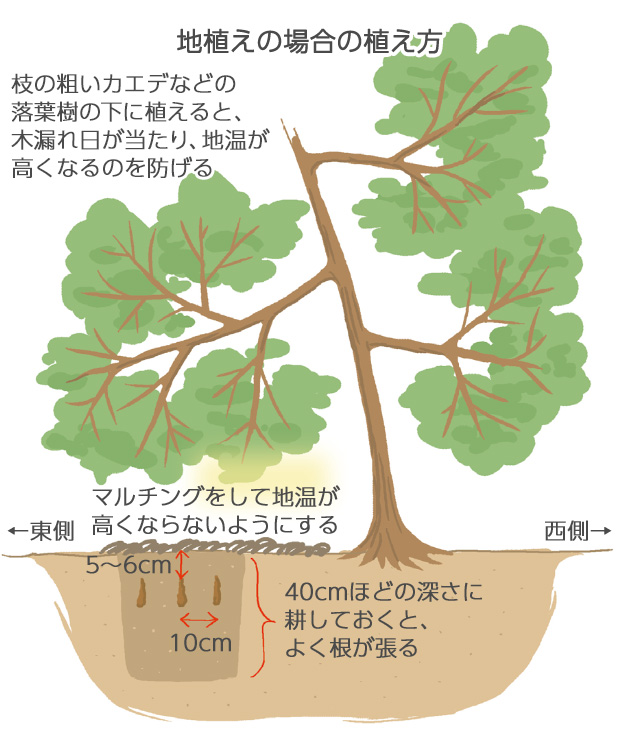

- 腐植質に富んだ水はけのよい土。場所は水はけがよく、枝の粗い落葉樹などの下がおすすめ

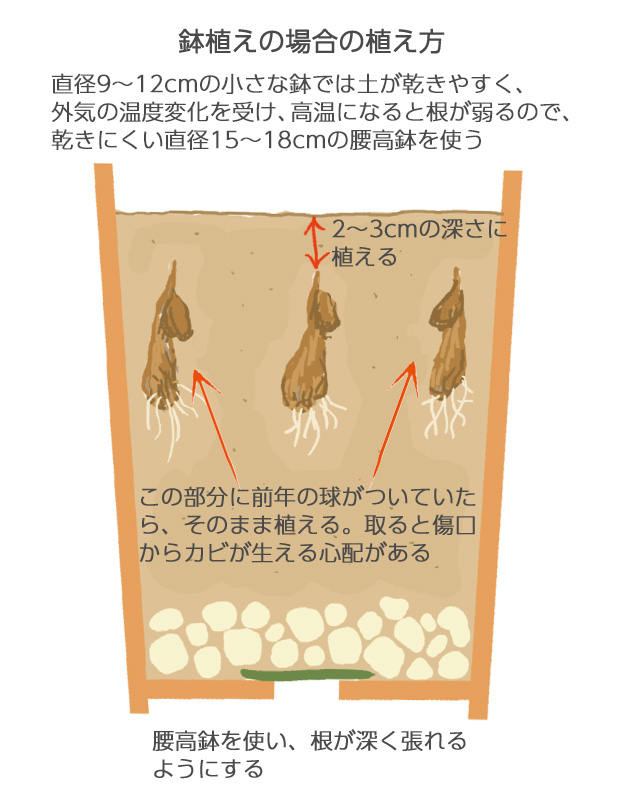

- 鉢植え用土

- 腐植質に富んだ、水はけのよい土

- 鉢サイズ・種類

- 直径15~18cm、深さ20cmくらいの腰高鉢

- 植え付け

- [地植え]間隔10cm、深さ5~6cm [鉢植え]4~5球植え、深さ2~3cm

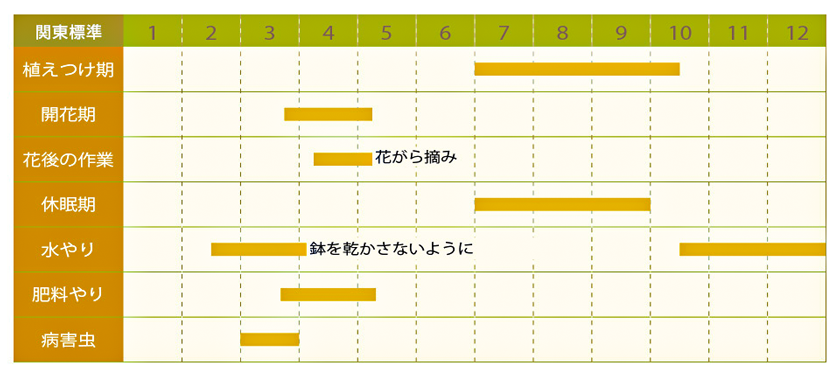

栽培暦

カタクリとは

カタクリは1960年代頃までは、東京近郊の山野にも多く自生し、花を見ることができました。その後、都市開発が進み、カタクリをはじめ、いろいろな草花が姿を消してしまいました。しかし、絶滅を免れたところでは保護に乗り出し、再び花を見られる場所が増えています。

カタクリはユリ科の球根植物で北半球の温帯に20種類前後の分布があります。日本は一種類のみで北海道、本州中部に多く分布しています。南欧にも一種類、日本のカタクリに似たやや弁の細いものがあります。

分布数が多いのは北米で、15種類以上あるといわれています。北米のものは変化に富み、花色が黄色や白色のものがあり、花つきも6~10輪くらいと多花になるものもあります。

ポイント

地植え、鉢植え両方OKです。

日本カタクリは、葉が出て花が咲く、3カ月くらいしか活動しないので、この期間を涼しくし、乾かさないように管理する。

植えつけ

球根を植えるのは、休眠中の7~10月が適期となります。遅くなると乾いて弱り、根張りも悪くなって、蕾が出ても花が咲かないことがあります。

植える場所は、腐植質に富み、水はけのよい西日の当たらないところを選びます。発芽から開花期まではよく日が当たり、花後は強い日の当たらないカエデなどの落葉樹の下が適しています。

植え方は、球根の上に5~6cmくらい土がかかる深さで、10cm前後の間隔で植えます。定植後、ワラや落ち葉をかけておくと、雨で土がかたくなったり、乾きや凍るのを防げます。

鉢植えは鉢が小さいと乾きやすく、外気の変化を受けやすいので、やや腰高の直径15~18cmの鉢が適しています。球の上に2~3cmくらい土がかかる深さで4~5球植えにします。

定植後、土が乾くと根張りが悪くなるので、土は常に湿り気を保ちます。鉢植えは凍るおそれがあるので、南向きの軒下に埋めておくと、乾き過ぎと鉢土が凍ることを防げます。

発芽後の管理

3月頃、2枚ある本葉のうち、1枚目の葉が開きます。その後、霜のおそれがなくなるのを見極めるようにして、2枚目の本葉と蕾が出て短期間に花を咲かせます。開花期前後の葉を大きく広げている期間が光合成を行う時期なので、よく日に当てます。また土は、常に湿り気を保つようにします。

鉢植えは栽培中、土をひどく乾かすと急に弱るので、鉢土は絶対に乾かさないようにします。

肥料

カタクリは生育期間が短く、根もやや少ない植物なので、肥料は多く必要としません。元肥としては有機物肥料を好むので、堆肥、腐葉土、ピートモスなどを土の量に対して3割くらいと、緩効性の根を傷めない化成肥料をよく混ぜ合わせるようにして施します。

鉢植えは、腐葉土が3割くらい入った培養土を使い、緩効性の根を傷めない化成肥料をよく土と混ぜるように施します。

追肥は、葉が緑色の間、月に2回くらい液肥を水やり代わりに与えます。

開花後の管理

カタクリは、葉が活動している期間が2~3カ月と短い植物です。その短い期間をフル稼働させるためには自生地に近い、木漏れ日の当たる地温の上がりにくい、湿り気を保てる環境を作ってやります。洋種は丈夫で、十分に肥培管理をすると何年も咲き続けます。

病害虫

気温が低い時に生育、開花するのでほとんど病害虫はありません。ただし、近くに黄色いパンジーなどが植えてある時は、そこからアブラ虫が移動してくるので注意します。

関連商品(サカタのタネ 公式オンラインショップ)

監修:坂本 忠一