サンダーソニアの育て方・栽培方法

-

生育条件

- 用途

- 地植え・鉢植え・切り花

- 日当たり

- 日なた~半日陰

- 耐寒性

- 弱

- 耐暑性

- 中

- 土壌酸度

- 中性~弱アルカリ性

-

栽培管理

- 地植え適所・土質

- 日当たり、水はけのよい場所で、強い雨風の避けられる腐植質土壌

- 鉢植え用土

- 腐植質が3~4割入った水はけ、根張りのよい土

- 鉢サイズ・種類

- 15~18cm鉢、標準鉢

- 植え付け

- [地植え]間隔 約15cm、深さ5~10cm [鉢植え]深さ約5~10cm

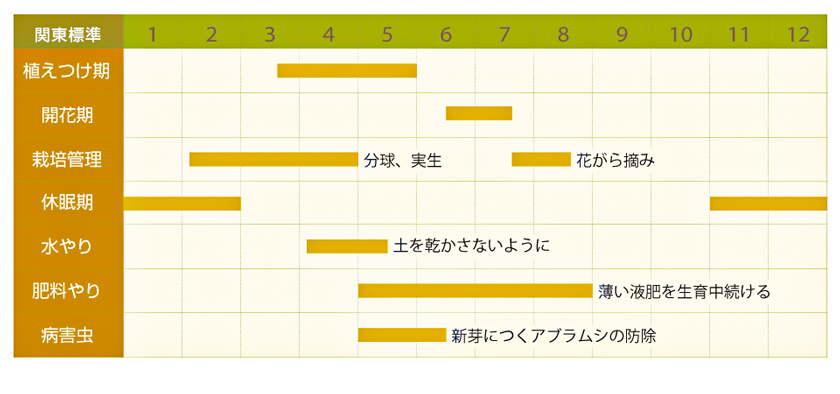

栽培暦

サンダーソニアとは

その後、ニュージーランドで栽培の研究が進み、最も効率のよい実生による球根の大量生産が行われるようになりました。そして、催芽処理をして短期間で花が咲く球根が輸入されるようになり、バブル期にはそれまで1本1000円以上の高嶺の花が、たちまち庶民の花になりました。アレンジに使いやすい草姿をしているので、今では年間を通じて切り花が出回る人気ものとなっています。

ポイント

地植え、鉢植え両方OKです。

夏の北海道のような湿気が少なく日長時間が長い環境を好むので、適期を逃さずに植えて、暑くなる前に花を咲かせるようにする。水をやりすぎると茎が弱くなるので、やや控えめに。

植えつけ

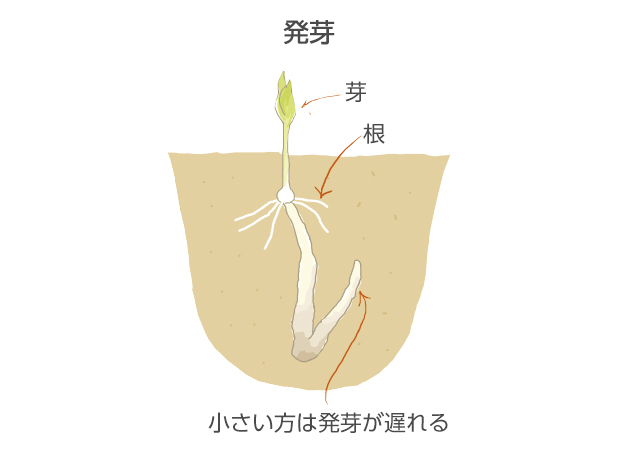

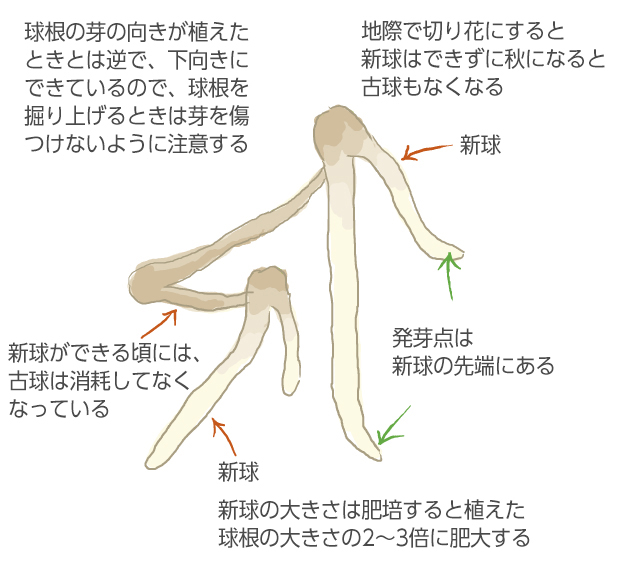

春植え球根なので4月頃が植えつけの適期です。球根はV字形の二また状に分かれていて、その先に芽があります。なお球根は、細長くてもろく折れやすいため、芽の近くで折れると発芽をしなくなるので、取り扱いには注意します。

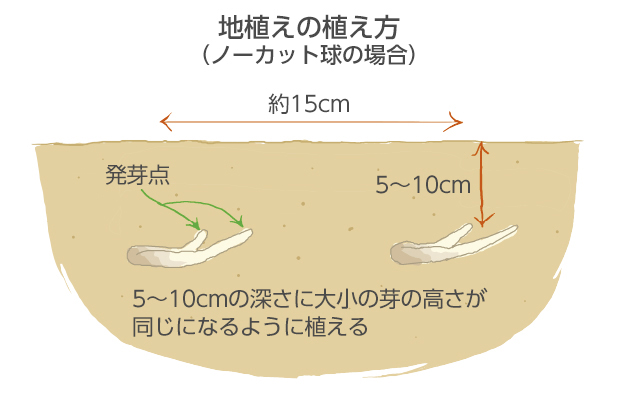

地植えの場合15cm間隔で球根を横にして、その上に5~10cmの土がかかる深さに植えます。植える場所は肥沃で腐植質に富んだ、水はけと日当たりのよいところに植えます。

植えた球根を横から見た図

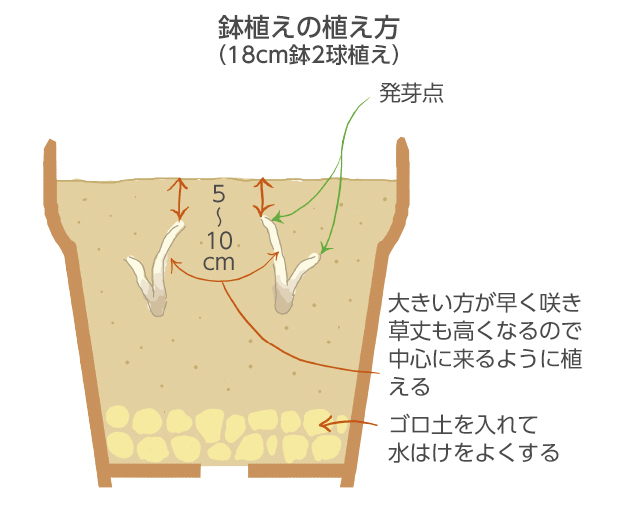

鉢植えの場合は18cm鉢に2~3球植えとし、球根を縦にV字状になるように植え、発芽点の上に5~10cmくらい土のかかる深さに植えます。

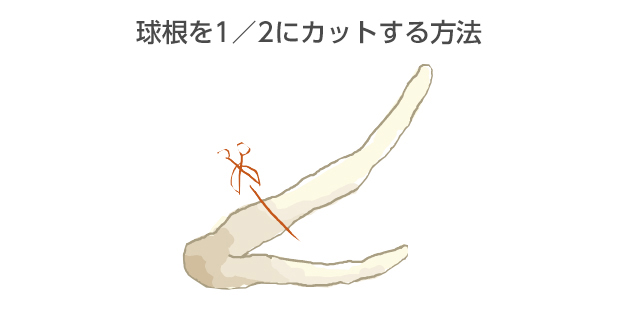

二またに分かれた球根は必ず大小の差があり、大きい方が早く発芽し草丈も高く、着花数も多くなります。小さい方は開花が2週間くらい遅く、着花数も少なく切り花には不向きですが、開花期に差があることで、より長い間花を楽しめます。開花期や草丈、花数に大きな差がないそろった花を咲かせたい時は、球根の重量を等分になるように2等分し、切り口を1~2日くらい乾かしてから植えると、大小ほとんど差のないそろった花を咲かせることができます。

同じ重さになるように切断する。このように切ると、両方ほぼ同じ重さになる

発芽後の管理

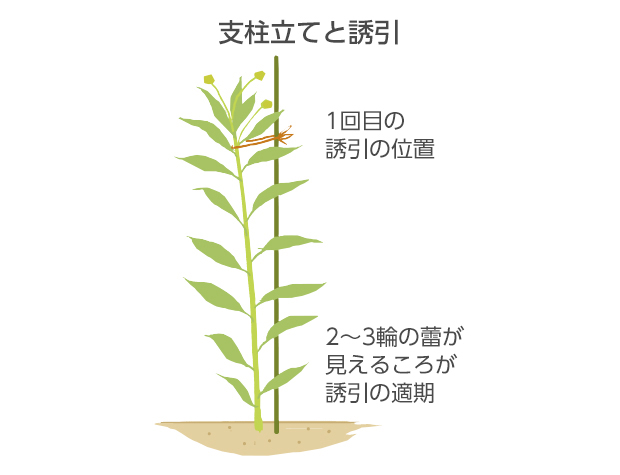

植えつけ後1カ月くらいすると発芽を始めるので、土を乾かさないようにし、よく日に当て茎をかたく育てるようにします。サンダーソニアの茎は3mmくらいと細く、あまり丈夫でないので、蕾が見えるころになったら、支柱を立てて、蕾の出た位置で誘引しておきます。その後、開花すると花穂が伸びた分草丈が高くなるので、もう1カ所誘引しておくと、風が吹いても折れずにすみます。

肥料

サンダーソニアは根が少なく、吸肥力も弱いので塩分を含む化成肥料を使わない方が安全です。地植えの場合、元肥は定植後に緩効性肥料を球根の上部に当たる部分の地面にばらまいておきます。鉢植えは、鉢の底部の土と混ぜるように少量の緩効性肥料を施します。追肥は葉が開いたら液肥を月に2回くらい水やり代わりに、葉が緑色の間は施し続けると、翌年ひと回り以上大きな花を咲かせます。

開花後の管理

サンダーソニアは、花が終わっても散らずにそのままの形でドライフラワーのようになって秋まで残ります。そして、その中には交配をしなくてもたくさんの種を結んでいます。種をたくさんつけたままにしておくと、種の充実に養分をとられて球根の肥大が悪くなるので、花の色がオレンジ色から褐色になった時点で花がらを取ると、球根は植えたときの3倍以上の重量に肥大し、さらにマーブルといわれる、丸い直系1.5cmくらいの小球が1~2個つきます。この小球は翌年植えると3~4輪の花を咲かせます。9月頃になると葉が枯れて、土中では大小2つの球根が芽を下にして逆のV字状につきますが、無皮球根のため掘り上げて空気にさらすと2~3カ月で干からびて枯死するので、場所が許せば翌春の定植時まで土中に置いておく方が安全です。鉢植えも同様で鉢の土をカラカラに乾かすと、球根が脱水して干からびるので、鉢植えのものも土は乾かしすぎない状態で翌春まで保存しておきます。

病害虫

サンダーソニアは適温下では植えて40日間前後で開花する、生育期間が短くて植物体の水分も少ない植物なので、病害虫の発生はほかのユリ科の植物と比べると、はるかに少ない植物です。日当たりのよいところで栽培すると病気はまったくといってよいほど発生せず、害虫も発芽後から蕾が出るまでのほんの短い期間、新芽に小さなアブラムシがつくことがありますが、早めに見つけてエアゾール式殺虫剤を散布すると簡単に防除することができます。

おすすめ品種(サカタのタネ 公式オンラインショップ)

関連商品(サカタのタネ 公式オンラインショップ)

監修:坂本 忠一