カリフラワーの育て方・栽培方法

-

生育条件

- 日当たり

- 日なた

- 土壌酸度

- 中酸性~中性

-

栽培管理

- 植え付け

- 株間40cm

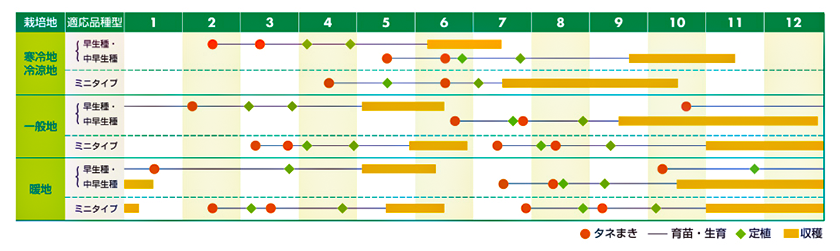

栽培暦

カリフラワーとは

品種は、収穫までの日数から早生種、中生種、晩生種に分けられます。株が小さいうちにある程度の低温にあうと花蕾が分化するのが早生種で、株が大きくなってからかなりの低い温度に相当期間あって花蕾が分化するのが晩生種です。また、食べごろの花蕾が通常のサイズより小さなミニタイプ品種も開発されています。家庭菜園では早生種、中生種が栽培しやすいでしょう。

なお、カリフラワーは現在のところ、ブロッコリーのようにわき芽が育って再度収穫という楽しみのある品種はありません。

ポイント

キャベツ、ブロッコリーの仲間で、地中海東部沿岸が原産です。カリフラワーの食べる部分は「花蕾」と呼び、花の蕾がドーム状に密集してできたものです。比較的低温に強く、冷涼な気候のもとでよい生育をします。乾燥には比較的耐えますが、土壌水分が多すぎると生育は著しく悪くなります。家庭菜園では、害虫が少ない秋冬どりが作りやすいでしょう。

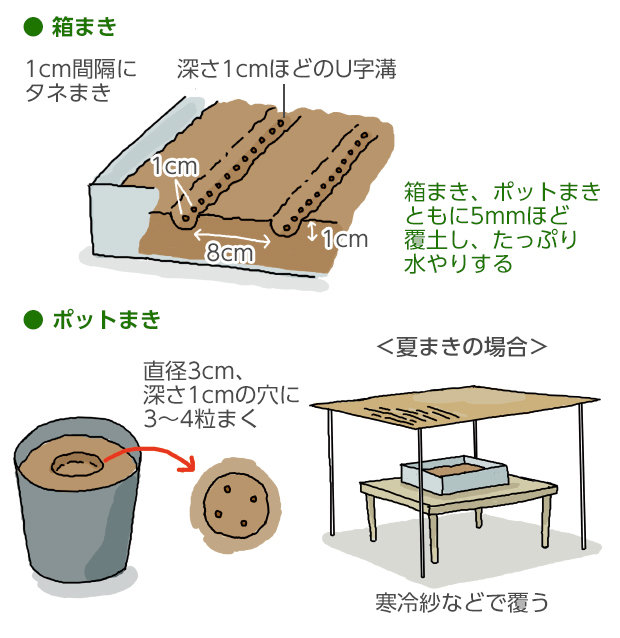

種まき

ポット(7cm程度)まきする時は直径3cm、深さ1cmの穴を作り、3~4粒をお互いに離してまきます。箱まきの時は深さ1cmほどのU字溝を8cm間隔で作り、1粒ずつ1cm間隔でまきます。覆土は5mm程度とし、たっぷりと水やりします。

〈POINT〉 夏まきは高温対策をしっかりと!

用土は市販のものが便利でしょう。夏まきでは日ざしを弱めるため、箱、ポットの上を寒冷紗あるいはよしずで覆います。秋・冬・春まきでは加温・保温して育苗する必要があります。

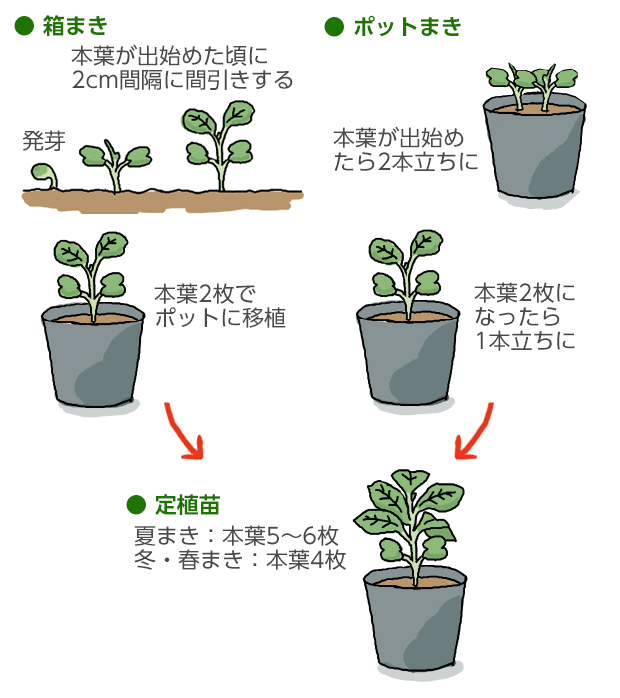

発芽・間引きなど育苗管理

箱まきの場合、本葉が出始めた頃に2cm間隔に間引きして、本葉が2枚程度になったらポットに移植します。ポットまきでは本葉が出始めた頃に2本立ちに間引きし、本葉が2枚になる頃に1本立ちにします。夏まきでは定植近くになったら寒冷紗などをはずし、苗を露地条件に慣れさせます。

〈POINT〉 湿害を避ける!

水やりは朝に行いますが、過湿に弱いので夕方には表面が乾く程度にして、がっちりとした苗を育てましょう。育苗期間は夏まきが30日(本葉は5~6枚)、冬・春まきは35日(本葉4枚程度)が目安です。

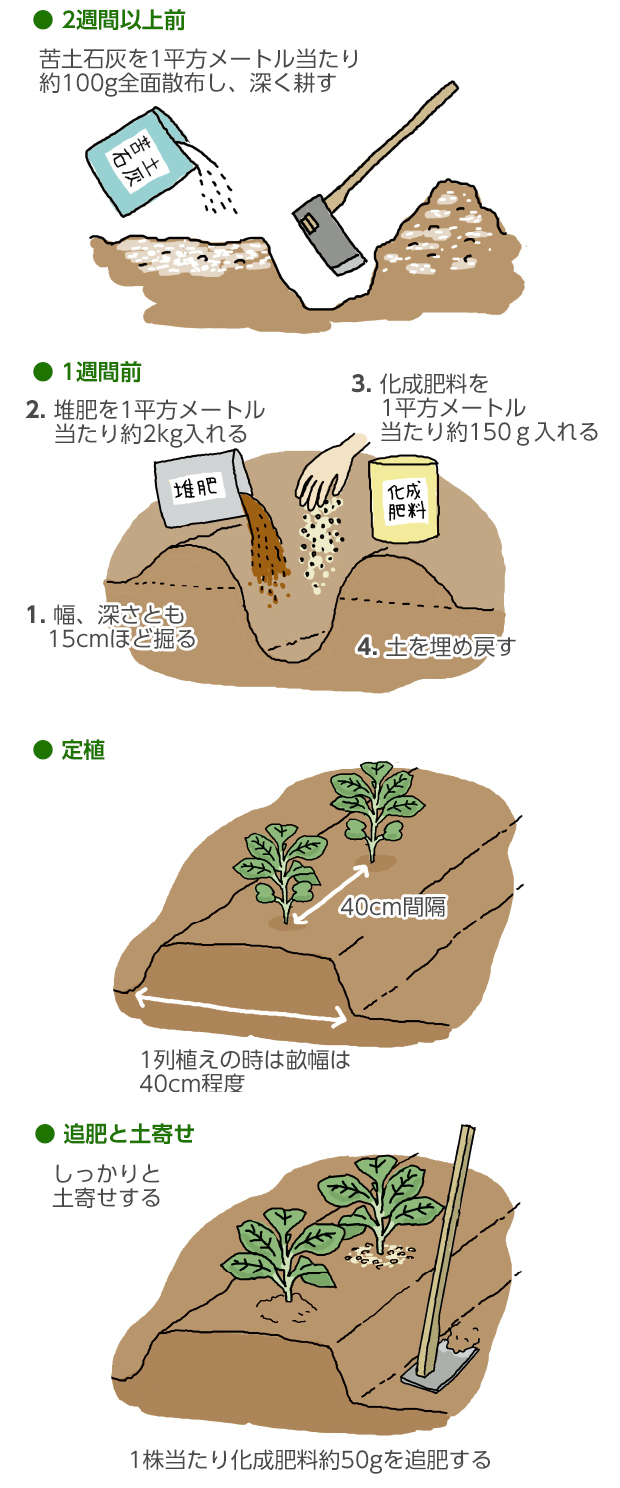

定植から収穫までの栽培管理

定植の2週間以上前に苦土石灰を全面散布して深く耕し、1週間前に堆肥と元肥を施します。定植は株間40~50cmとして、株元が少し高くなるくらいに植えつけ、水やりします。よい花蕾を収穫するには大きく充実した株にすることが重要です。生育状態を見ながら追肥を施します。倒伏しやすいので追肥の時にしっかりと土寄せします。

〈POINT〉肥料切れを起こさないように!

1平方メートル当たり苦土石灰は約100g、完熟堆肥は約2kg、元肥は化成肥料(N:P:K=8:8:8)150g程度とします。追肥(1株当たり化成肥料約50g)は、1回目は活着して生育を始める頃、2回目は花蕾が見え始める頃とし、同時に中耕と土寄せをします。

病虫害

病気は苗立ち枯れ病、軟腐病、黒腐病などが多発します。害虫では生育前半にヨトウムシ、コナガ、アオムシなどがつきやすいので見つけ次第捕殺するか、殺虫剤を散布します。生育初期は防虫ネットをトンネル状にかけると被害を抑えることができます。

〈POINT〉 防虫ネットを上手に使う!

防虫ネットをかける時は土との間にすき間ができないように。育苗時に立ち枯れ病が発生しないよう、株元にはあまり水をやりすぎないよう注意します。

収穫

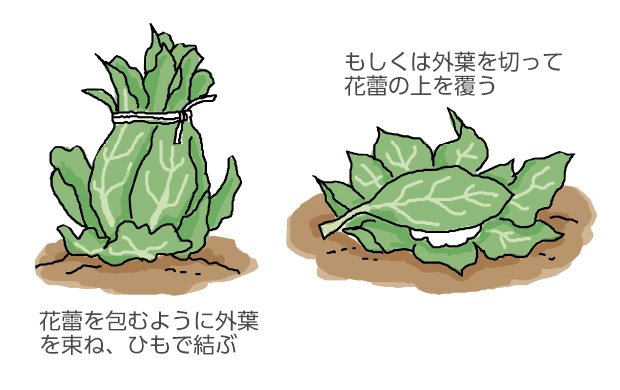

花蕾が鶏卵ほどになったら、着色や寒害から保護するため、花蕾を包むように外葉を束ね、ひもで結びます。あるいは外葉を切って花蕾の上を覆う方法もあります。花蕾の直径が15cm程度で全体がかたくしまった塊になっているうちに、ナイフなどで主枝を切り取り収穫します。

〈POINT〉 適期を逃さず収穫をする!

カリフラワーは多少早めに収穫しても品質的には問題ありません。収穫してから時間がたつと栄養価も食味も急速に落ちるので、できるだけ早く利用しましょう。

おすすめ品種(サカタのタネ 公式オンラインショップ)

関連商品(サカタのタネ 公式オンラインショップ)

監修:農学博士 菅野紹雄