-

生育条件

- 用途

- 鉢植え

- 日当たり

- 日なた~半日陰

- 耐寒性

- 強

- 耐暑性

- 中

- 土壌酸度

- 中性~弱アルカリ性

-

栽培管理

- 鉢植え用土

- 水ゴケが最適

- 鉢サイズ・種類

- 12~15cm鉢、素焼きの平鉢

- 植え付け

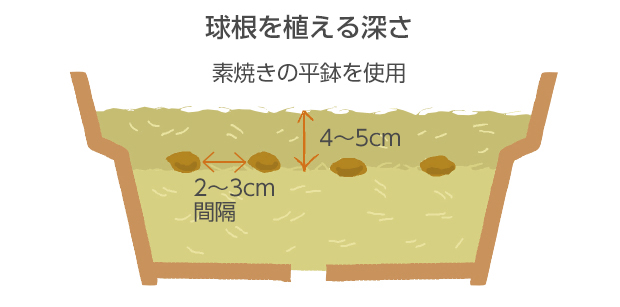

- [鉢植え]間隔2~3cm、深さ4~5cm

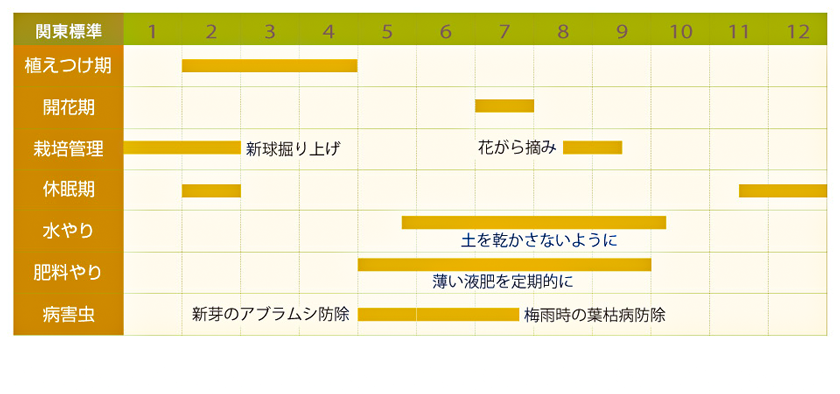

栽培暦

サギソウとは

サギソウの仲間は、世界の熱帯、温帯に約600種類の分布があるといわれています。日本のサギソウはハベナリア ラジアタ(Habenaria radiata)と呼ばれる、世界に誇れる美しい花です。分布地は本州、四国、九州の高地を除く湿地に自生しています。40~50年ほど前には東京近郊の湿地でも見ることができましたが、開発に追われて自生地が少なくなっていくのは残念なことです。サギソウの栽培は難しいと思われていますが、ポイントをはずさなければ簡単に栽培することができます。最近は青葉種以外にも葉に美しい斑が入るものも販売されており、何種類かを集めるのも楽しいものです。

ポイント

鉢植えがおすすめです。

山草的な植物なので自生地の環境に近い、風通しのよい、夏の高温期は用土の温度が高くならず、乾きにくい環境を作るとよく咲く。

植えつけ

植えつけは2月中旬頃からが適期となります。遅れると球根から芽が出てきます。2~3mmに伸びた芽はもろく、植えつけ時に乱暴に扱うと、ポロッと取れてしまうので、芽が出る前の適期の植えつけを心掛けましょう。

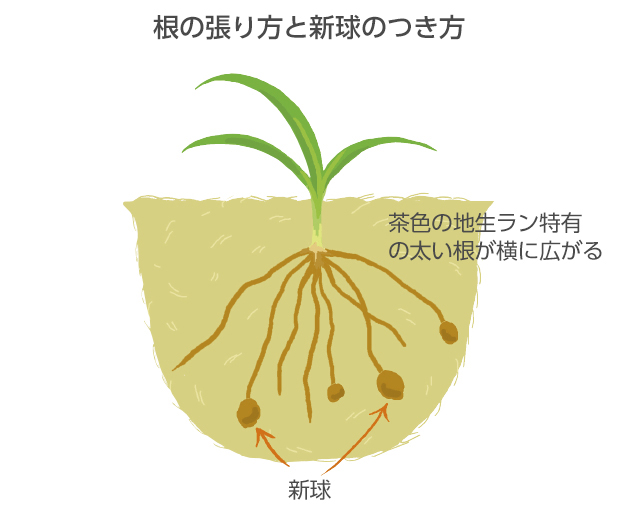

サギソウの根は横に広がるので、平鉢が適しています。いろいろな植え込み材料で植えることができますが、入手が容易で、栽培管理面で楽な水ゴケが適しています。

植え方は、濡らした水ゴケを絞って鉢の1/2~2/3の深さに敷き詰めます。このときの水ゴケのかたさは、指で押して弾力がある程度にします。やわらかすぎると根がしっかりと張れないので、株の安定が悪くなります。植える球数は12~15cm鉢に6~8球を2~3cm間隔で並べ、その上に4~5cmの厚さで水ゴケをかけます。植えつけ終了後は暖かい日当たりのよい場所に置いて鉢を乾かさないようにします。

水ゴケを鉢の1/2~2/3くらいに敷きつめる

発芽後の管理

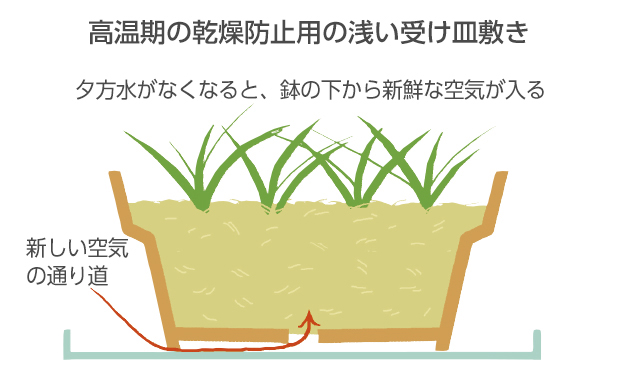

4月下旬頃になると発芽を始めるので、日当たりと風通しのよい場所に置きます。生育初期から日当たりが1日のうち1/3以下の場所で栽培すると、葉はやわらかく大きく、茎は細長く弱くなり、倒れやすくなります。水やりは5月以降は日中を避けて、早朝の冷たい水を、鉢の底穴から出るくらいたっぷりと与えます。梅雨が明けたら朝夕の1日2回水やりしますが、高温期は乾きやすいので、鉢を1cmほどの浅い受け皿に入れてたっぷり水やりすれば、夕方まで水ゴケが乾きすぎずにすみます。

肥培すると根の先に大小3~4個くらいの新球がつく

1cmくらいの浅い受け皿なら、水がたくさん溜まらずにすみ、半日くらいで水がなくなるので、鉢に青ゴケもつかず、鉢の温度が高くなるのを防ぐ効果がある

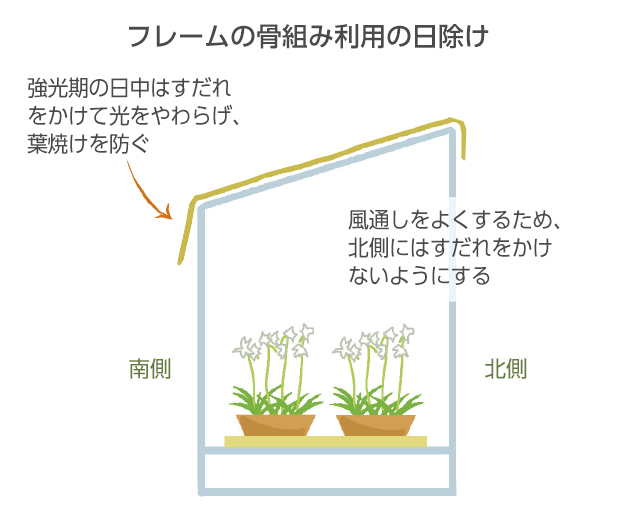

梅雨明け後から9月上旬までは、陽光が強すぎると葉焼けを起こすので、すだれなどをかけて強光をやわらげます。開花したら、日に当てる時間を6時間くらいにして通風のよい涼しい場所に置きます。

雨の日や曇りの日は日除けをかけない

肥料

サギソウの根は強い肥料を嫌うので、チッ素分控えめの薄めの液肥を回数多く与えます。また、サギ草の球根は小さくてあまり養分をたくわえていないので、肥培管理は10日に1回程度の割合で、液肥を水やり代わりに9月まで与えます。

開花後の管理

花が終わったら花がら摘みをして、種をつけないようにします。花が終わる頃から球根の肥大が始まるので、水やりや肥培管理は花が終わっても続けます。

秋になり夜温が下がると、葉の上から徐々に黄ばんでくるので、水やりは控えめにして、鉢の中が過湿にならないようにします。晩秋から初冬にかけて葉が枯れ上がったら、雨の当たらない、凍らない場所に置いて越冬させます。保存中に水ゴケを乾かしすぎると球根が脱水してしなびるので、湿り気をもたせて保存します。

病害虫

発芽後、風通しや日当たりのよい場所で栽培すると、茎葉はかたく、しまって育つので、病気はほとんど発生しません。風通しや日当たりの悪い場所で栽培すると、軟弱に育ち、梅雨時に葉の付け根付近に葉枯病が発生します。薬剤による防除は難しく、ひどい場合は全株が半枯れ状態になるので、最初から病気の発生しない環境作りが大切です。害虫は生育初期の生長点付近にアブラムシがつくことがあるので、早めに見つけてエアゾール式の殺虫剤を散布すると簡単に防除できます。

監修:坂本 忠一