植物のとげで痛い思いをした人は多いと思います。赤紫色の頭状花を付け、葉にとげがあるのを見ると、あの痛い「アザミ」だと思うのは無理もありません。しかし、「他人の空似」という言葉もあるように、似て非なるものも多いのが世の常です。『山には山の(アザミ属)[その6]』では、アザミ属ではありませんが、名前に「○○アザミ」と付けられている植物たちを見ていきたいと思います。

河南省登封市(かなんしょうとうほうし)嵩山(すうざん)にある、拳法で有名な「少林寺」の山門です。この門の前でアザミに似た植物を観察しました。

ヒレアザミ

ヒレアザミCarduus crispus(カルドゥウス クリスプス)キク科ヒレアザミ属。一見、アザミ属に見えますが、この植物はヒレアザミ属で、アザミではありません。属名のCarduusとは、ラテン語のこの植物の名前であるcardunculusを縮小したものです。種形容語のcrispusとは、「巻き毛の」「波状の」「縮れた」という形状を表します。

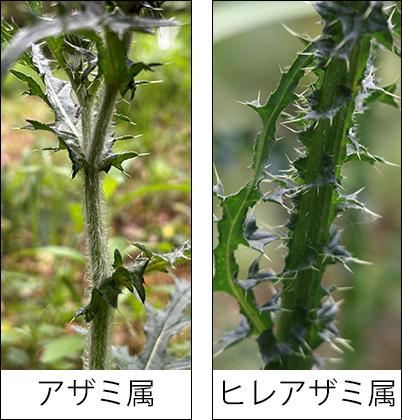

ヒレアザミは、主に地中海沿岸域に生息しているキク科の植物属ですが、ヒレアザミを除き、日本で知られている種(しゅ)はあまりありません。通常、アザミ属の茎にはとげがなく、白い毛が密生しています。ところがヒレアザミ属の茎は、このような形状をしているのです。

英語でヒレアザミのことを「Welted thistle(ウェルテッドシッスル)」といいます。このWeltedとは「縁が隆起した」という意味で、thistleはアザミの英名です。ヒレアザミは、その名の通り、茎に鋭いとげが付いたひれを持つアザミです。

ヒレアザミは、赤紫色で2~3cmの比較的小さな頭状花を付け、草丈は1m程度に育ちます。原生地はユーラシア大陸の広範囲、草原や荒野に生息する二年草です。日本では、生息数は多くありませんが、時折「里」の周辺、その中でも人の手の入った地域に限られ生息しています。そのことから来歴が不詳ながら、大陸から農耕と共に持ち込まれ、古い時代に帰化植物になったと推察されています。

次は、アザミ属より大型で、触ると飛び上がるほど痛いマリアアザミの紹介です。

マリアアザミ

マリアアザミSilybum marianum(シリバム マリアヌム)キク科オオアザミ属。属名のSilybumとは、ギリシャ語でアザミを指す言葉で、本来は「房飾り」の意味らしいです。オオアザミは1属2種の小さな属群で、大きな花冠、尖(とが)った総苞片(そうほうへん)、羽状複葉(うじょうふくよう)の葉表面にある白い斑紋を特徴としています。

マリアアザミの種形容語のmarianumは、聖母マリアに由来します。聖母マリアは、古代ユダヤのヘロデ王による迫害から、幼いイエス・キリストを守るためにエジプトに逃げました。その際、野原に座り、授乳した時にこぼれたミルクがこの植物の葉に染みこんだという逸話があります。故に、英語でこの植物を「blessed milk thistle(祝福されたミルクアザミ)」や「Marian thistle(マリアアザミ)」といいます。

マリアアザミは、乾燥に強く、150cm程度に育つ大型の二年草で、夏に赤紫色の頭状花を茎の頂上に一つ咲かせます。花冠が10cm程度と大きく、目立って立派なのですが、庭には植えたくない植物でもあります。原生地は、地中海沿岸域から中央アジア、インドなど広範囲に分布していますが、日本を含め、帰化植物として各地で見ることがあります。マリアアザミ、その優しげな名前とは裏腹に、触れると痛い思いをするのでご注意を。

カルドン

続いて上の写真は、カルドンCynara cardunculus(シナラ カルダンクルス)キク科チョウセンアザミ属。属名のCynaraとは、古代ギリシャ語での名前です。種形容語のcardunculusは、古代ギリシャ語でヒレアザミを指す言葉ですが、アザミに似た植物の総称を表すのだと思います。和名のチョウセンアザミですが、朝鮮半島とは無縁の植物です。ただ何となく、外国から来たアザミに付けた名前だと考えられます。

チョウセンアザミ属は、丈が最大で約2.5mにもなる大型の植物で10種ほどの種属があります。それは、地中海からアフリカ、中東に原生する二年草や多年草です。私たちが知っている「アーティチョーク」という野菜は、カルドンから育成された栽培種なのです。それは、花冠が10~15cmもあり、その花托(かたく)が古くからヨーロッパでは食用とされてきました。

チョウセンアザミ属は、大型でとげがあり全草が白い毛で覆われているのも特徴の一つです。これらの白い毛は、強い日差し、乾燥に適応した姿であり、この属の生息環境を思わせるものです。栽培種としてとげのない「アーティチョーク」などがありますが、日本での利用は限定的です。あまりにも大きくなり過ぎるので、小さく栽培できないかという相談を受けたことがありますが、コンテナに植えて根群を制限するしかなさそうです。

アザミに似た植物は多く、今回の植物記で終わりませんでした。次回の「山には山の(アザミ)[その7] 偽りのあざみアザミ②」に続きます。お楽しみに。