ラン科は、世界の熱帯亜熱帯域に分布中心があります。その種(しゅ)数は、参考にしている文献によって1万5000~3万5000種と数に大きな幅があります。地中、地上、湿地、樹上など3次元的に生息して、菌類とも交友関係を構築しているなんとも不思議な植物群です。

その属種数は膨大で、それぞれの種は希産するものも多く、全てがワシントン条約の対象になっていて国際間の移動、取引が規制されています。そんなラン科にありながら、珍しくそこかしこに生えて、雑草的に生息数が多いのが「ネジバナ」です。

ネジバナ

ネジバナSpiranthes sinensis(スピランセス シネンシス)ラン科ネジバナ属。属名のSpiranthesとは、ギリシャ語で「speira(コイル、らせん)」+「anthos(花)」ので構成された合成語です。種形容語のsinensisは、中国産を意味していますが、中国に固有の種ではありません。そんなネジバナの横顔をのぞいてみたいと思います。

ラン科ネジバナ属は、北米を中心に生息していてアジア、ヨーロッパ、オーストラリアなど世界に50種ほど分布しています。それらは、らせん状に連なる穂状花序(すいじょうかじょ)を持ち、「多肉質で太い少数の根」もしくは「塊状の根系(塊根)」から少数の葉を出す多年草です。

私たちがよく知るネジバナは、東アジアの他にアフガニスタン、ブータン、インド、カシミール、東南アジア、モンゴル、シベリア、オーストラリアに至る、広大な地域に分布する単一の種だと思われてきました。ところが、今までネジバナとして認識していたものは、外見などの特徴が非常に似ている種がまとまったもので、それを分子分類学における違いから、複数の独立種に分けることになりました。そして、ネジバナ(Spiranthes sinensis)は、東アジアに分布する個体群に対してのみ適用する学名になりました。

ネジバナは、古い呼び方で「モジズリ」という名前もあり、漢字で「綟摺」と書きます。「綟」とはねじること、「摺」とは染めることです。これは、ねじり模様の布を表すようですが、現代はその模様をあまり見かけないように思います。また、英名では、ladies-tresses(レイディース トレス)といいます。ネジバナの容姿が、女性が編み上げた巻き髪に似ていることに由来します。この方がネジバナをよく形容しているように思います。

ネジバナは、わざわざ旅をしなくても、夏になると私たちの身の回りでいくらでも見られる野生のランです。ネジバナ以外で、そのようなラン科の植物を私は知りません。

ネジバナは、都会でも公園や庭の芝生で普通に生息しています。ネジバナが好きな人は、夏の風物詩と眺めていますが、ときには無造作に抜かれ、雑草として除草の対象になります。それでもネジバナはめげずに、毎年出現して花を咲かせています。夏野菜を栽培していたプランターの中で雑草としてネジバナが咲いたのには驚きました。

そして、さらに驚いたのは海浜植生の中にネジバナの群落があったことです。

「えー、あなたたちは、潮風や塩水がかかっても苦ではないの?」ネジバナの環境耐性の幅広さには驚くばかりです。

さらに、水が一定の期間でたまり、ヒメガマTypha domingensis(タイファ ドミンゲンシス)ガマ科ガマ属が生息するような湿地にもネジバナが生えているのを発見しました。ネジバナは、明るい場所ならどこでも生育しているように思えます。一見、可憐なネジバナですが、相当タフです。

単子葉植物の花は3数性で、がく片3枚と花弁3枚、もしくは、がく片と花弁を区別せず、6枚の花被からなります。ネジバナの一つの花を拡大して観察してみました。花の大きさは5mm程度と小さいながら、立派でかわいらしいランの花容です。外側の外花被3枚はピンク色で、上と横に配置されています。内側の内花被3枚は分かりにくく、2枚はピンク色で上向きの外花被と同じように上向きです。残りの1枚は、白色で唇の形をしているので唇弁と呼ばれ、訪花昆虫の止まり木の役割を果たします。唇弁の奥に花粉塊が見られます。

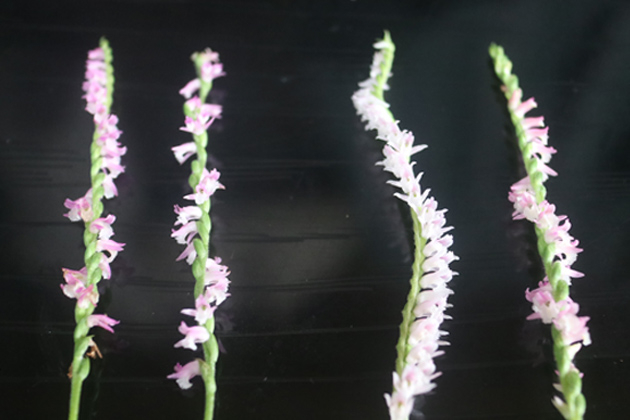

ネジバナのねじれ方、巻き方は2通りあります。右巻きと左巻きで、上の画像を見ていただくと分かると思います。

右巻き、左巻きの回転数はランダムで決まっていません。

ネジバナには、右巻き・左巻き以外に、よくねじれる株、ねじれが弱い株などバリエーションが豊富です。花色も濃淡があり、白花もあります。種子繁殖するネジバナにとってそうした多様性は、きっと利点があるのでしょう。

ネジバナの種子は、ほこりのように小さく、0.2~0.3mmしかないので、一つの花に付く種子の数は、まさに膨大と言えるでしょう。そして、その種子は種皮と細胞の塊だけで、発芽するためのエネルギー源である胚乳を持っていません。そのため、発芽するエネルギーを得るため、地下で生息する特定の菌類を利用します。そんなネジバナが芽を出すには1年、あるいは複数年の時間が必要です。

ネジバナを堀り上げて、全体像を撮影してみました。ネジバナは、光合成だけで生育するには、光を受容する葉の面積が足りません。そこで、太く短い根に侵入してくる地中の菌類を消化して、足りない栄養を補うという生活スタイルにたどり着きました。どこでも花を咲かせているネジバナは、複雑な生態を持つ不思議な植物なのでした。

次回は、「ホオズキ(鬼灯)」のお話です。お楽しみに。