亡くなった人をしのび、冥福を祈ることは世界中で行われていて、各地でさまざまな習慣があります。日本では、お盆の時期に人の霊が帰ってくるとされ、灯籠や迎え火などで霊をお迎えします。

いわずと知れた東京都にある浅草寺の雷門。インバウンドの観光客が浴衣に着替えて、江戸の情緒を楽しむ姿を横目で見ながら、「四万六千日(しまんろくせんにち)」の縁日に出掛けました。この日に参拝すると4万6000日分(一生分)のご利益があるとされています。

「四万六千日」とは、4万6000日÷365日で、およそ126年。それは、人の一生を越えた年数ではありますが、米1升が約4万6000粒(実際はもっとたくさんの粒数)ということで、米1升と人の一生を掛けたと言われています。

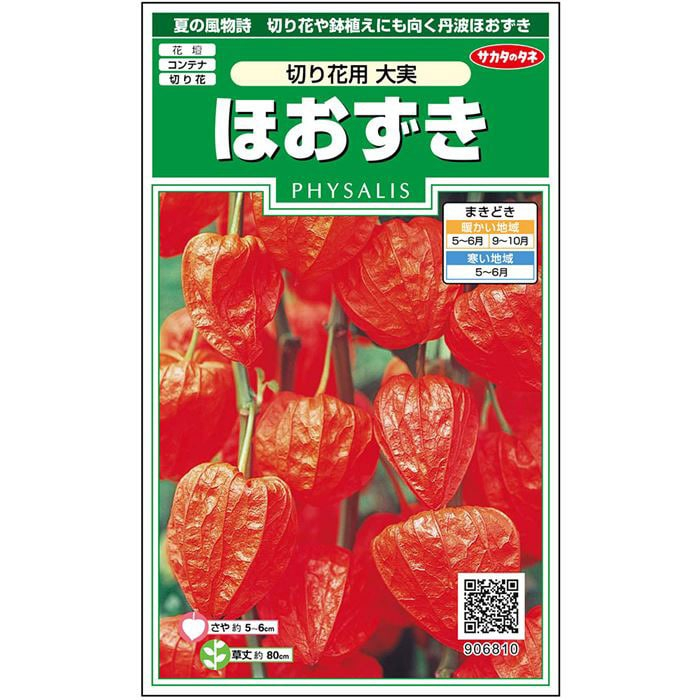

ホオズキ

観音様は、観自在菩薩(ぼさつ)とも呼ばれ、三千世界の全てを自在に見聞きでき、知恵と慈悲をもたらすとされています。そんな仏様と縁を結ぶ、特別な日が浅草寺の縁日です。多くの人が訪れるので市が立ちました。浅草寺ホオズキ市の起源は江戸時代といわれ、少なくとも200年以上続いていることになります。

お盆には、夏にがくが大きく膨らみオレンジ色になったホオズキの果実を飾る風習があります。それは、亡くなった家族やご先祖さまの霊が帰ってくる目印となる「提灯(ちょうちん)」の代わりになります。世界では、フラワーデザインの一種として飾られるのですが、日本では仏教の影響で、宗教的意味合いの強い使われ方をすることになりました。

ホオズキは、漢字で「鬼灯」とも表します。赤いホオズキの実は、あの世から帰ってくる霊魂の道案内とともに、お盆の間に霊魂の依代(よりしろ)とする意味合いがあるそうです。鬼がともしびを保ち、お盆の間、霊魂を守護することになれば心強いに違いありません。

ホオズキAlkekengi officinarum(アルケケンギ オフィキナルム)ナス科ホオズキ属。ホオズキは、今までPhysalis(フィサリス)属とされてきました。私もその学名で覚えてきたのですが、近年発達した分子分類学によってホオズキは、食用ホオズキなどが属するPhysalis(フィサリス)属から分離独立して、Alkekengi属の1属1種となりました。

属名のAlkekengiは、アラビア語でこの植物を薬用にしたことに由来します。種形容語のofficinarumはラテン語で、同じように薬用の意味です。今では、宗教上のお供えやフラワーアレンジメントなどにホオズキがよく使われますが、歴史上では、伝統医学に使われてきました。

ホオズキは、中国名を「酸漿」といい、その漢字は酸っぱい汁を意味していて、ホオズキのイメージとはほど遠いものです。ホオズキの地下茎を掘って、干したものが生薬の「酸漿根(さんしょうこん)」です。ホオズキの字を変換すると出てくる酸漿は、薬の名前が由来です。それは、日本でも漢方で咳(せき)、解熱、冷え性などに用いるようです。

余談ですが、ホオズキを中国の地方では「紅姑娘」というそうです。ほほを赤く染めた女の子を想像して、少しほっこりしました。

さて、野生のホオズキについて触れておきたいと思います。ホオズキはお盆のイメージが強くアジア的ですが、原生地は、南ヨーロッパから南アジア、そして東アジアに及ぶ広域に分布しています。古植物学によると、この植物はもっと分布が広かったことが分かっています。なぜなら、新生代にシベリアで種子が、ドイツでは花粉の化石が報告されているからです。

ホオズキは、日当たりのよい草地や林縁に原生する多年草です。日本では北海道から九州に分布していて、私も何度か野生のホオズキを草むらで確認しています。ホオズキは、人里で長い地下茎を伸ばし、少し離れた場所から芽を出す性質があることから、栽培から逃げ出して自生していることがよくあります。

ホオズキの花は葉腋(ようえき)に付き、その大きさは2cm程度で、6月ごろに開花します。先端で浅く分かれる5枚の花弁を持ち、筒状で目立たない5枚のがくが花後に大きく成長して果実を包み、袋状になります。それが熟すとオレンジ色となって、あの形になります。大型の品種は、がく片一辺の長さが実測値で8.5cmもありました。

秋も深まった11月、上の写真のようなホオズキの枯れ姿「透かしホオズキ」を見つけました。何ともいえない風情があってすてきです。がくの葉肉が枯れ落ちて、網目状の維管束の向こうに赤い果実が透けて見えます。

ホオズキは医薬になり、伝統文化の一部をなす多才な植物です。その赤い魅力的なランタンは、世界中の人々にさまざまなインスピレーションを与えているのでした。

次回は、「サギ(鷺)」にまつわる花のお話をお届けします。お楽しみに。