身に覚えのない荷物が着払いでやってきたり、詐欺目的の連絡が携帯やメール、固定電話に毎日のようにきたり、まったく困った世の中になりました。「物の真贋(しんがん)」「事の真意」を私たちは見抜かないといけません。今週は、その「詐欺」ではなく、「サギ(鷺)」にまつわるお花の話です。

サギソウ

サギソウPecteilis radiata(ペクテイリス ラジアータ)ラン科サギソウ属。英語でもシラサギの花を意味する「white egret flower(ホワイト イーグレット フラワー)」と呼ばれるサギソウ。その花容(かよう)を眺めるのは、夏の風物詩の一つだと思います。日本に固有の植物と思いきや、中国の河南省、韓国、台湾など東アジアに広く原生する湿地性のランです。日本の北限地は秋田県と聞いています。

サギソウは、楕円(だえん)形の塊茎(かいけい)から茎を立ち上げて花を咲かせます。その塊茎は、1年で消耗し、伸びた地下茎の先端にいくつかの新しい塊茎が作られる多年草です。それを春先に植え替え、7~8月に花を咲かせて栽培を繰り返します。そんなサギソウに近縁で大型のランが、ダイサギソウです。

ダイサギソウ

ダイサギソウHabenaria dentata(ハベナリア デンタータ)ラン科ミズトンボ属。サギの「ラスボス」みたいな和名のダイサギソウですが、そのサイズ感は上の写真のような感じです。

ミズトンボ属は主に、熱帯亜熱帯地域に分布し、アフリカとブラジルを分布中心としている600~900種の属種です。前述のサギソウも、かつてはダイサギソウと同じミズトンボ属でしたが、近年の分子分類研究の結果、サギソウはミズトンボ属からサギソウ属に分離されたのです。しかし、サギソウ属とミズトンボ属との間で雑種ができる事実があり、その分離に異議を唱える学者もいます。

ダイサギソウの花茎と花序を横から撮影しました。全体の草丈は40~60cmに立ち上がり、名前の通り、草丈20~40cmのサギソウと比べると大柄です。

子房がネジバナのようにねじれていて、長い距(きょ)を持ち、距の先に蜜がたまります。長い口ふん(こうふん)を持つ昆虫が、この蜜を吸おうとすることで、ダイサギソウの花粉を媒介します。ミズトンボ属(Habenaria)の属名のhabenaは、ラテン語で「革ひも」や「手綱」を意味し、この属が持つ長い距が革ひもや手綱のように長いことを表しています。

ダイサギソウの花は、サギソウの花が終わり、しばらくして、9~10月に開花する秋咲きです。全体が大柄なダイサギソウですが、花の大きさは3cm程度で、むしろサギソウの方が立派です。種形容語のdentataとは、「歯」を意味しています。ダイサギソウの唇弁(しんべん)は三つに分かれていて、その両脇の唇弁の先を見てください。歯のようにギザギザした縁が見られます。

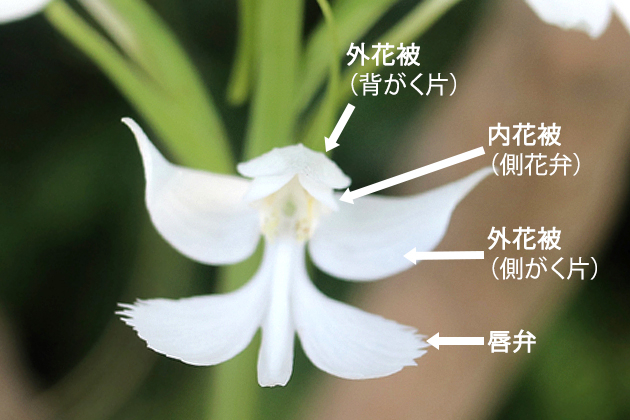

ダイサギソウのこの花は、何に例えればよいのか分かりません。まるで、白ハトのような、天使が手を広げているような、そんな風情です。花は、外花被3枚と内花被3枚ですが、内花被の一つが特徴的な唇弁となっています。面白いのは、背がく片と呼ばれる外花被2枚と側花弁という内花被2枚でフードを作っていることです。

花が咲く前のダイサギソウの茎葉です。茎は直立し、円柱形、葉は多肉質で幅広、先が尖(とが)っている大きな葉を5~6枚付けます。サギソウの頼りない葉に比べると、ダイサギソウの葉は立派でたくましいものです。

ダイサギソウは、日本では関東から以南の本州、四国、九州、海外では台湾、中国南部から東南アジアにかけて分布する暖地性の地生ランです。生育する環境は、湿った草原や山地の日当たりのよい林縁などで山林内には生えません。

ダイサギソウはサギソウと違い、湿原では生育していません。常に水に漬かる環境では、ダイサギソウの大きな塊茎が腐敗しやすいのです。日当たりよく、土が湿った、排水のよい草地がダイサギソウのすみかなのです。

ダイサギソウの塊茎

これが、ダイサギソウの塊茎です。長円形で大きなものでは5cmに及び、3~4cmほどの多肉質の塊です。親の塊茎は、1年で消耗して新しい世代の塊茎を毎年更新します。

サギソウは、一つの塊茎を消耗して3~4個の新しい塊茎が作られるのですが、ダイサギソウの更新は、1個の塊茎から新しい塊茎を1個、もしくは2個程度にしか増えません。ダイサギソウには、そうした増殖の困難さがあります。

日本は森の国。何もしなければ、木が大地を覆ってしまいます。ダイサギソウが生える自然の草原は、わずかしかありません。ダイサギソウは人が管理する草地にも生えますが、花が目立つため、根こそぎ盗掘されて原生が消失しやすいのです。ダイサギソウは、もともと増えにくい塊茎を持つ植物です。そのため、種子繁殖が可能で、苗が育つのに十分な時間がある自然の草地がダイサギソウには必要なのです。

次回は、「夏のランラン[その2]ダイサギソウほか 後編」です。お楽しみに。