19世紀初頭、新しい人生を求め、多くの人々がアメリカ合衆国に移民しました。入植者は当初、東海岸からオハイオ川流域に沿って西に進みました。ところが、その地域で原因不明の病で倒れる人が続出し、何千人もの移民たちが命を落としたのです。

当時、多くの命が失われ長らく原因不明だった病は、先住民の知識が手がかりとなり、ついにその正体が解明されました。人々を恐怖に陥れたその謎の病は、 ホワイトスネークルート(White Snakeroot)という植物に含まれる毒素が原因だったのです。

この地域は、日本の関東や東北に似た気候で、広大な森林が広がっています。その林縁や雑木林の湿った日陰には、ホワイトスネークルートが白い花を咲かせていました。このWhite Snakeroot=白蛇の根という名前は、ネーティブ・アメリカンが毒蛇にかまれた際に解毒薬として、この植物を用いていたことに由来しています。

入植者たちは当時、家畜に飼料を与えず、牛などを森の中に放して自由に歩かせ、周囲の草を食べさせていました。 その結果、家畜たちは森に自生していたホワイトスネークルートを摂取し、その毒素がミルクや肉に蓄積されていったのです。この毒素は油性で、家畜のミルクや肉を通じて人間の体内に入り、中毒症状を引き起こしました。 この病は、後にミルク病(Milk Sickness)と呼ばれるようになりました。

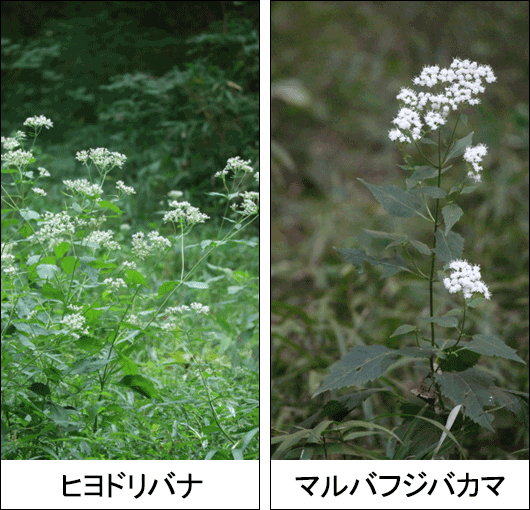

マルバフジバカマ

ミルク病の原因となったホワイトスネークルートの和名は、マルバフジバカマといいます。Ageratina altissima(アゲラティナ アルティッシマ)キク科アゲラティナ属。以前は、ヒヨドリバナ(Eupatorium)属に分類されていたため、和名に「フジバカマ」が含まれています。

属名のAgeratinaは、ギリシャ語で「色あせない」という意味を持ち、 種小名のaltissimaは、ラテン語のaltus(高い)+issima(最上級)で構成された合成語で、この植物の背丈が比較的高いことを表しています。しかし、この植物の背丈が特段に高いわけではありません。

マルバフジバカマ(Ageratina altissima)は、アメリカ東中部原産の植物で、温帯の落葉広葉樹林に適応しています。雑木林や林縁などに生育しますが、耐陰性があるため林床にも生えるのが特徴です。同じ林にはヒヨドリバナも生えていましたが、ヒヨドリバナは明るい林縁に、マルバフジバカマはやや暗い林床に生育していました。

マルバフジバカマは、森林の国である日本に観賞用として持ち込まれ、神奈川県で初めて帰化したことが確認されてます。その後、日本の環境に適応し、 現在では北海道から近畿地方にかけて生育地を広げています。

マルバフジバカマの頭状花の集合体(クラスタ)は、直径1cmに満たない白い管状花が、20個ほど集まって構成されています。管状花の先端は、ヒヨドリバナ属と同様に5裂していますが、アゲラティナ属では「先端が明確に星形になる」という特徴があります。

この星形の花冠は、マルバフジバカマの形態上の大きな特徴であり、アゲラティナ属に共通する形態でもあります。植物の識別に役立つポイントですので、ぜひ覚えておくとよいでしょう。

この植物には「マルバフジバカマ」という和名が付けられていますが、もともとはヒヨドリバナ属から分離されたため、現在の分類とは一致しない名称となっています。一度定着した和名は、学名と同様に変更が難しいのが現実です。

なにより、この植物についてぜひ覚えておいていただきたいのは、ミルク病の原因植物であり、かつて多くの人命を奪ったほどの強い毒性を持つという事実です。その毒素は、トレメトル(tremetol)と呼ばれ、致死性を持つ化合物であり、現在のところ植物界ではこのマルバフジバカマだけから確認されています。

なぜマルバフジバカマがこのような毒素を持つようになったのかは謎ですが、この植物が六倍体であることが関係している可能性があります。近年の植物学の研究では、ゲノムの冗長性(重複や余分なもの)が特異な代謝物の生成に関与するとされており、トレメトルの生成もその一例と考えられます。

現在、この植物は日本や韓国など東アジアに帰化し、分布を広げつつあります。19世紀のアメリカで起きた惨劇を繰り返さないためにも、注意が必要な植物であることを、心にとどめておいてほしいのです。

さて、話は変わって新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)もようやく落ち着き、 2025年春、久しぶりに中国を訪れました。中国科学院昆明(こんめい)植物園からの招聘(しょうへい)を受け、3日間で5カ国200名が参加する、植物の国際学会で講演してきました。私は母親の介護をする生活の中で、会議以外の時間に余裕がなく、植物を見に出かける日程は取れませんでした。そんな中ですが、朝夕のわずかな時間に、昆明市の雑木林を歩いて来ました。

その昆明市の雑木林などで、これまでにあまり中国では見かけなかった植物が、古くからある植物を押しのけて繁茂していました。それは、ところ構わず林床、空き地、道端にはびこっていました。

マルバフジバカマを観察した経験から、この植物がその近縁種であることはすぐに分かりましたが、頭花が大きく、どこか違う風貌です。

紫茎沢蘭

紫茎沢蘭(Zǐ jīng lánhuā)Ageratina adenophora(アゲラティナ アデノフォラ)キク科アゲラティナ属。「紫茎沢蘭」は、中国語の名称です。日本に生息していないため、和名は存在しません。

学名の意味は、属名のAgeratinaが「色あせない花」を意味し、花の鮮やかさが長く保たれることに由来します。種小名のadenophoraは「分泌器官を持つ」という意味で、茎や葉に腺点(分泌構造)が存在することを示しています。

よく観察すると紫茎沢蘭は、なかなかの美形です。頭花が大きく、管状花の先が裂け、先端が星形です。その頭花の大きさと一房当たりの管状花の数がマルバフジバカマの倍ほどもあります。そしてこの後、羽毛状の種子を作り、風で拡散していくのです。

紫茎沢蘭の「蘭」という漢字に着目してください。この「蘭」という漢字については、5月に公開した『チャラン属』でも述べたと思いますが、部首の草冠の下に門と東という構成の漢字です。元々、「東」は両端を絞った袋の象形文字で、その背景から「蘭」は、「香を閉じ込めた草」の意味を持ちます。

ヒヨドリバナ属のフジバカマには、葉にクマリンという芳香成分が含まれ、よい香りがします。紫茎沢蘭という名前は、フジバカマの仲間だと思われていた過去を表しているのです。

この紫茎沢蘭は、元々、メキシコの熱帯から亜熱帯地域に自生しており、特に標高の高い山岳地帯や森林の縁などに生育していました。その見目麗しさから、19世紀にイギリスで観賞用植物として導入され、20世紀にはインドに広がりました。ミャンマーを経由して、東アジア南部に侵入するなど、自然拡散が起きています。その繁殖力はとても強く、現在では侵略的外来種として世界各地の熱帯・亜熱帯地域に定着しています。

紫茎沢蘭は、耐寒性が乏しく、温帯域への適応力は限定的ですが、温暖化が進めば日本上陸も懸念されます。キク科植物は、環境への適応力が高く影響も大きいため、安易な導入は慎重であるべきだと思います。

マルバフジバカマの園芸品種、ユーパトリューム「チョコラータ」

マルバヒヨドリバナを巡る悲しいエピソードを最後に一つ、紹介します。今回の冒頭で、ホワイトスネークルートが持つ毒素がミルクなどに蓄積され、多くの移民がミルク病で亡くなった歴史を紹介しました。その犠牲者の中には、エイブラハム・リンカーン(Abraham Lincoln、1809~1865年)の母、ナンシー・ハンクス・リンカーン(Nancy Hanks Lincoln、1784~1818年)も含まれています。享年34歳。その時、リンカーンは9歳だったといわれています。幼いリンカーンにとって、母の死はどんなに深い悲しみを与えたことでしょうか…。

アメリカの歴史に詳しくない私でも、リンカーン大統領の偉大な功績やどのような人物であったかは知っています。

南北戦争の激戦地ペンシルベニアのゲティスバーグで彼は、「人民の、人民による、人民のための政治が、この地上から消え去らぬようにしよう」という有名な演説をしました。奴隷制度をなくした彼には、幼くして母親を亡くした経験から育まれた弱者への共感と、それを克服する希望があったのだと思います。

次回、『エウパトリウム(ユーパトリウム)ヒヨドリバナ属[その5]』をお届けします。お楽しみに。