日本の植物分類学の大家にお会いした際、私はこう質問しました。

「フジバカマについて、よく分からないのです。この植物は、中国から伝来したEupatorium fortuneiなのでしょうか?それとも、元々日本に原生していたEupatorium japonicumなのでしょうか?」

その先生は、学者らしい慎重な姿勢でこう答えられました。

「実は研究がまだ十分ではなく、よく分かっていないのです。」

ある日、花屋さんでスタイリッシュな色合いが美しい切り花を見かけました。秋の季節感にぴったりです。写真を撮りたいので、購入し店員さんに尋ねました。「この切り花は、何という名前ですか?」「これはフジバカマというお花ですよ」との答え。生産から流通に至るまで一般的認識では、これがフジバカマと呼ばれている植物ということです。

2026年9月18日~11月8日まで、全国都市緑化フェアが京都丹波で開催されます。10年前の「全国都市緑化よこはまフェア」では、市民参加による「たねダンゴ」を使った花壇づくりが見事に成功し、それ以来、 「たねダンゴ」は緑化フェアで毎回、採用されています。私は「たねダンゴ」のノウハウを伝えるため、毎年各地に出向いていますが、2025年は京都丹波への旅となりました。

丹波の川沿いで、地元の方がこの花を栽培しているのを見かけました。「この花は何というのですか?」と尋ねると、「フジバカマです」との答え。ここでもこれがフジバカマと認識されていました。

園芸店でも「フジバカマ」としてポット苗が販売されていることがあります。私もそれを購入し、フジバカマだと思って育てていたのです。丈夫で花色が濃く、草丈も1mほどとコンパクトできれいなお花です。しかし、植物分類学的にはこの植物はサワフジバカマ(Eupatorium×arakianum)とされ、サワヒヨドリとフジバカマの雑種と考えられています。

私はこの園芸的な「フジバカマ」に異論を唱えるつもりはありません。ただ、今回は植物を科学的に理解したいと思います。

東京の葛飾区に「小合溜(こあいだめ)」という、江戸時代に整備された大きなため池があります。そこから周辺の村々に水が供給されたので、その地域を水元(みずもと)といいます。私が子どものころはとても自然豊かな水郷でした。今では池を中心とした大規模で近代的な東京都立水元公園に姿を変えました。それでも当時の面影が少しは残っています。

この地は、徳川家康が江戸に来て大規模治水工事が行われました。当時の利根川は東京湾に注いでいました。小合溜は河道改修の際に古い利根川の河道を利用して造られました。

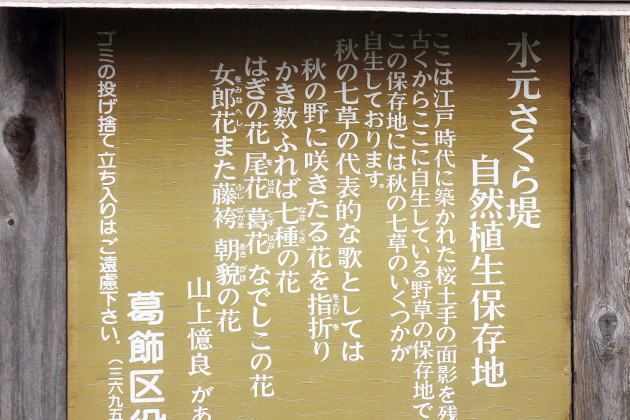

古利根川の堤防は、水元さくら堤として現代まで残されています。土手やその周辺に生えていたいくつかの植物たちが江戸時代のなごりを今に伝えています。

この水元さくら堤は、東京23区内で唯一フジバカマが自生している場所として知られています。実は、私たちがフジバカマと呼ぶ植物は、普通にどこでも見られる植物ではなく希少な植物の一つです。

フジバカマ

水元公園を中心に地元地域の自然環境を保全し、将来に継承するために活動するNPO法人 水元ネイチャープロジェクトは、このフジバカマをEupatorium japonicumと同定しています。

フジバカマEupatorium japonicum(ユーパトリューム ジャポニカム)キク科ヒヨドリバナ属。種形容語のjaponicumは、日本産を表していることはご存じの通りです。学名の記載者はカール・フォン・リンネ(Carl von Linné、1707~1778)の弟子である、カール・ピーター・ツンベルク(Carl Peter Thunberg、1743~1828)です。彼は、中国に行ったことがないので、日本で見た植物に名前を付けたのです。

きれいな色合いで端正な草姿をしている園芸上のフジバカマに対し、水元の野生のフジバカマの何と荒々しいことでしょうか。花色も藤色ではなく、ほとんど白色といってもよいと思います。

水元に自生しているフジバカマの背丈は私の身長を超え、一番背が高い株では2mを越えていました。葉の全幅は5.5cm、長さは15cmもありました。

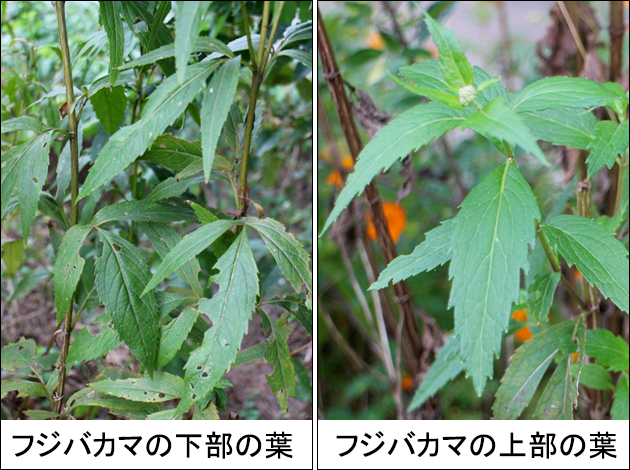

水元に自生しているフジバカマの葉の形状です。下部に出た葉は大きく三つに分かれ3出複葉のような形状で幅広く周囲に鋸歯(きょし)があります。上部に行くに伴い単葉となっている様子が写真で分かると思います。

水元に自生しているフジバカマの「株元の茎」と「中ほどの茎」です。下部の茎は、私の人さし指とほぼ同じ太さの約2cm、木質で毛は生えていません。中ほどでは約1cm弱でつるっとしていて、やはり無毛です。長く横に這う地下茎をもっていて、茎を出し直立して群生している様子です。

水元に自生するフジバカマの開花期は、9~11月。開花が早い株と遅い株が混在しているので、種子繁殖をして広がったものと推察します。花姿は途中で分枝せず、頂部で頭状花序を散形状に付けるヒヨドリバナ属の基本形です。ここで注目してほしいのは、茎の下部と中ほどが無毛だったのに対し、花柄(かへい)には短い毛が生えていることです。

さて、園芸上のフジバカマといわれる植物と野生のフジバカマが違うことはよく分かりました。水元のフジバカマは大がらで、さまざまな資料で調べたフジバカマとはかなり形質が違いました。

もう少し違う場所に生えるフジバカマを見ないとフジバカマ(Eupatorium japonicum)という植物の裏付けは得られないと思います。そしてフジバカマがEupatorium japonicumなのか、Eupatorium fortuneiなのか?という考察をしないといけません。フジバカマを巡る旅はもう少し続きます。次回もお楽しみに。