草花を種から育て、芽が出て、やがて花が咲く。この上なく楽しいことです!

今回は花も葉も楽しめる熱帯原産のベゴニアをご紹介します。花期が長く群植も見事です。にぎやかにたくさんの花を咲かせる来年の初夏に向けて、種まきから始めましょう。

楽しむ

にぎやかに咲き続けるベゴニア

ベゴニアの仲間は、世界の熱帯、亜熱帯地方に約2000種分布しており、それらの多くは多汁質な草木または半かん木状の植物です。この仲間には生態、形態共に著しく変化したものが多く、花のみならず葉を観賞する種類など多様です。

さて、属名であるベゴニアは、ミシェル・ベゴンという人名から付けられたものです。ベゴンは1704年、マラリアの特効薬としてキナ(アカネ科の常緑高木で南米原産)の樹皮を調査するため、ペルーへ向かう途中に亡くなったといわれています。名付け親は、シャルル・プルミエールという人で、かつて自分をルイ14世に植物採集者として推薦してくれたべゴンに、敬意を込めて名付けたのでしょう。

次々とにぎやかに咲き続けるベゴニアを一度は種から育ててみましょう。

品種を知る

日なたでも半日陰でも作れ、雨、風に強く、わい性で分枝が多く、ボール状の草姿に絶えず花が咲き続ける四季咲きベゴニアは、花壇やプランターで作るのに最適です。

育てる

種まき

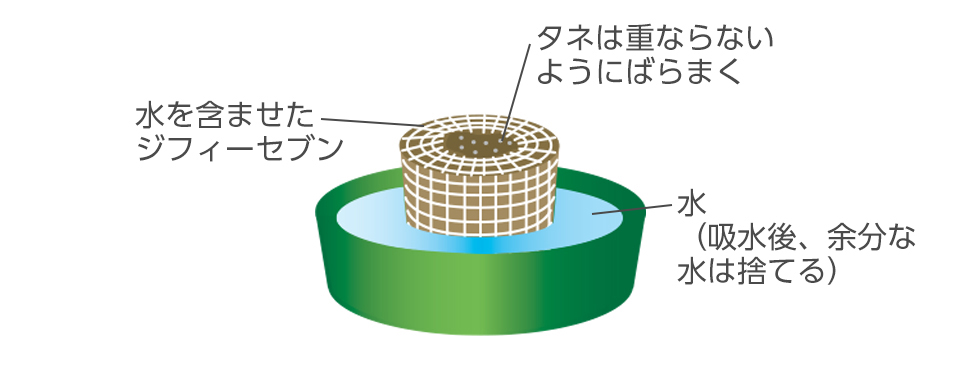

発芽適温は25℃前後と高温で、発芽日数は15日ほど。少量まくには、ジフィーセブンにまくとよく、水を含ませたら表面を指先で平らにならし、タネをばらまきします。好光性種子(こうこうせいしゅし)なので覆土はせず、水は底から吸わせます。直射日光を避け、温度を保つよう、箱に入れ、窓辺に置いて管理します。

プロのアドバイス

まきどきは寒い時期なので、うまく発芽させるには温度を保つ工夫が必要です。発泡スチロール箱などにタネをまいた鉢を入れ、箱の上に「パオパオ」のような不織布を掛け、さらにその上に透明のビニール袋をかぶせ保温に努めます。日中は換気できるように調整してください。開花は遅くなりますが、4~5月の気温が上がってきころの種まきもおすすめです。

育苗

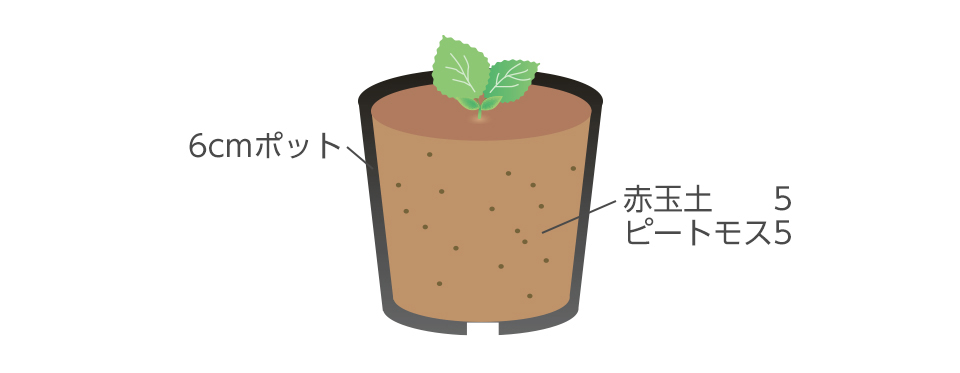

種まき後、発芽までは順調にいけば2週間前後です。温度が低ければさらに日数がかかり、発芽率も落ちてくるため、種まき後の温度確保に留意してください。発芽し、子葉の展開がそろってきたら下からの吸水を中止し、乾いてきたら株元に水を与えます。本葉が2~3枚になってきたころに6cmポットに1本ずつ植えます。種まきに使用した同じ配合土を使います。まだ寒い時期なので保温に努め、室内の窓辺で育苗します。植え替え後2週間くらいしたら、週に1度液肥を与えます。

苗は本葉が2~3枚になったら、深植えにならないように植え付ける

プロのアドバイス

植え替え時に苗を深く植え過ぎないように注意してください。深植えにすると根張りが悪くなり、生育が遅れます。また、この時期の苗は小さいので、一度に多量の水やりをしないようにしてください。深植えのときと同じように生育が著しく悪くなります。水やりは乾かない程度に軽めにし、徐々に多くしていきます。

定植

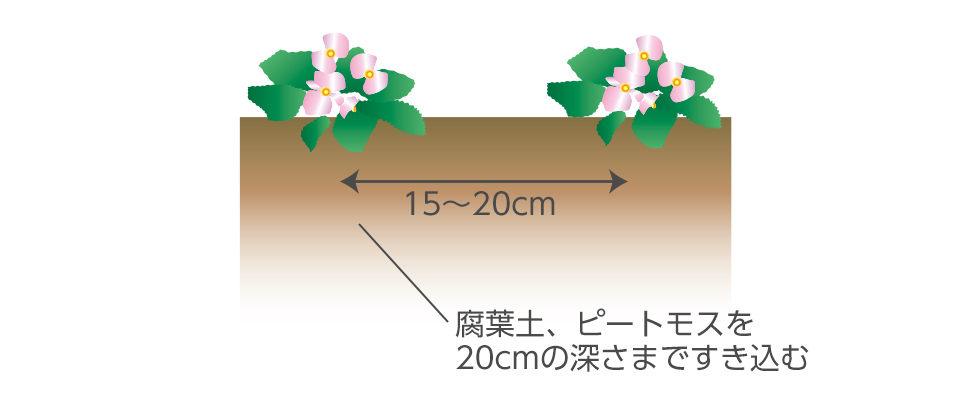

遅霜の心配がなくなったら屋外に定植します。花壇は西日が避けられる場所や、夏は木陰になる半日陰の場所が適します。腐葉土、ピートモスを多めにすき込むようにします。ベゴニアは酸性土を好むので、石灰肥料は施さないようにします。鉢、プランターで作る場合は、赤玉土6:腐葉土2:ピートモス2の配合土を使い、15~20cm間隔に深植えしないよう注意して植え付けます。

プロのアドバイス

酸性土を好み、中性に近い用土では生理障害を起こしやすいので、石灰類の混入は避けましょう。ただ、もともと酸度が低い場合は、必要に応じて苦土石灰などを施します。

開花

ベゴニアは株張りに比例して開花数も多くなるので、霜が降りるまで長期開花を楽しむことができます。花壇の縁取りやアプローチ沿い、大型の花壇などに群植すると、開花盛期は圧倒的な美しさで彩りを見せます。また、草姿がコンパクトでまとまりやすいので、ハンギングバスケットなどにも向いています。鉢やプランター植えの場合は、乾いたらしっかり水をやり、定期的に液肥や緩効性肥料で追肥しましょう。

プロのアドバイス

草姿が乱れ徒長ぎみになってきたら、草丈の半分ほどで切り戻し、株の形を整えます。日当たりの悪い場所では草姿もだらしなく乱れ、花付きも悪くなります。できるだけ日当たりのよい場所で管理しましょう。

『『園芸通信』2011年11月号「種まきから始めよう!草花栽培 ベゴニア」および『家庭園芸』より再掲