厳しい残暑を乗り切り、秋冬の葉物野菜を元気に育てるためのコツやポイントをご紹介します。

目次

はじめに

本来ならば、しだいに日差しが弱まり、朝夕に涼しい風が吹いてくる9月。20℃前後の涼しい気候を好む葉物野菜が育ちやすい季節です。しかし、近年は残暑が厳しいため、いつ種をまけばよいのか悩ましいところ。「まだ暑いから、もうちょっと後でまこう」とのんびりしていると、急に気温が下がり、生育が間に合わなくなってしまいます。「秋の1日、春の7日」ということわざがあるように、秋の農作業の1日遅れは、春の7日遅れにも匹敵するもの!今回は年々難しくなる秋冬の葉物野菜の栽培についてお伝えします。

暑さや乾燥で野菜が弱ると虫害に遭いやすくなる

種まきから1カ月ほどで収穫できるコマツナなど、葉物野菜はとにかくスピード勝負。どんなに地力が高い畑、優れた品種であっても、厳しい暑さや乾燥のもとで生育が止まってしまうと「弱り目にたたり目」とばかりに、あっという間に虫に食べ散らかされてしまいます。とくに厳しい乾燥が続いた後に大雨が降ると、それまで耐えていた野菜が水分と養分を一気に吸い、軟弱な伸長をしてしまうため、虫害に遭いやすくなります。

9月23日前後が葉物野菜の種まきピーク

そこで重要なのが、適期の種まきです。近年は秋になってもなかなか気温が下がらないため、いつ種をまくのがよいのか悩ましいところですが、年内収穫の葉物野菜は、秋分の日(9月23日)前後が、種まきの大本命。秋分を過ぎるとどんどん日が短くなり、気温が低下していくので、1週間ずつずらしまきをするのもおすすめです。

秋分を境に種のまき方を変えるのもポイントです。秋分前はまだ暑いのでマルチなし、秋分を過ぎたら気温が下がってくるので、黒マルチを張って種をまきます。黒マルチは15cm間隔で穴が開いているものを使うと便利です。「株式会社いかす」の畑では、コマツナなどの葉物野菜は1穴3~4粒ずつまいて、間引きなしで収穫まで育てています。

秋分を過ぎてからの種まきは黒マルチを張って行う。

防虫ネットをかいくぐって侵入するヨトウムシ類

ひと昔前は、秋分を過ぎるとだいぶ涼しくなり、虫の活動が収まるものでしたが、近年は10月になっても虫たちが元気に活動しています。

虫害対策として最も効果的なのが、やはり防虫ネットです。物理的に虫を防げるので、有機栽培においてこれが最強の虫害対策であることは間違いありません。

しかし、油断大敵。防虫ネットをかいくぐって侵入する害虫がいます。それがハスモンヨトウなどのヨトウムシ類。この虫は防虫ネットの上に卵を産み、ふ化した幼虫は、防虫ネットの隙間から細い糸を垂らしてシューッと降下して侵入します。 気づいたら防虫ネットの内側に何百、何千の幼虫がいます。いかすの畑でも、ヨトウムシ類の一種であるハスモンヨトウが葉物野菜をレース状になるほど食い散らかすので大ピンチです!

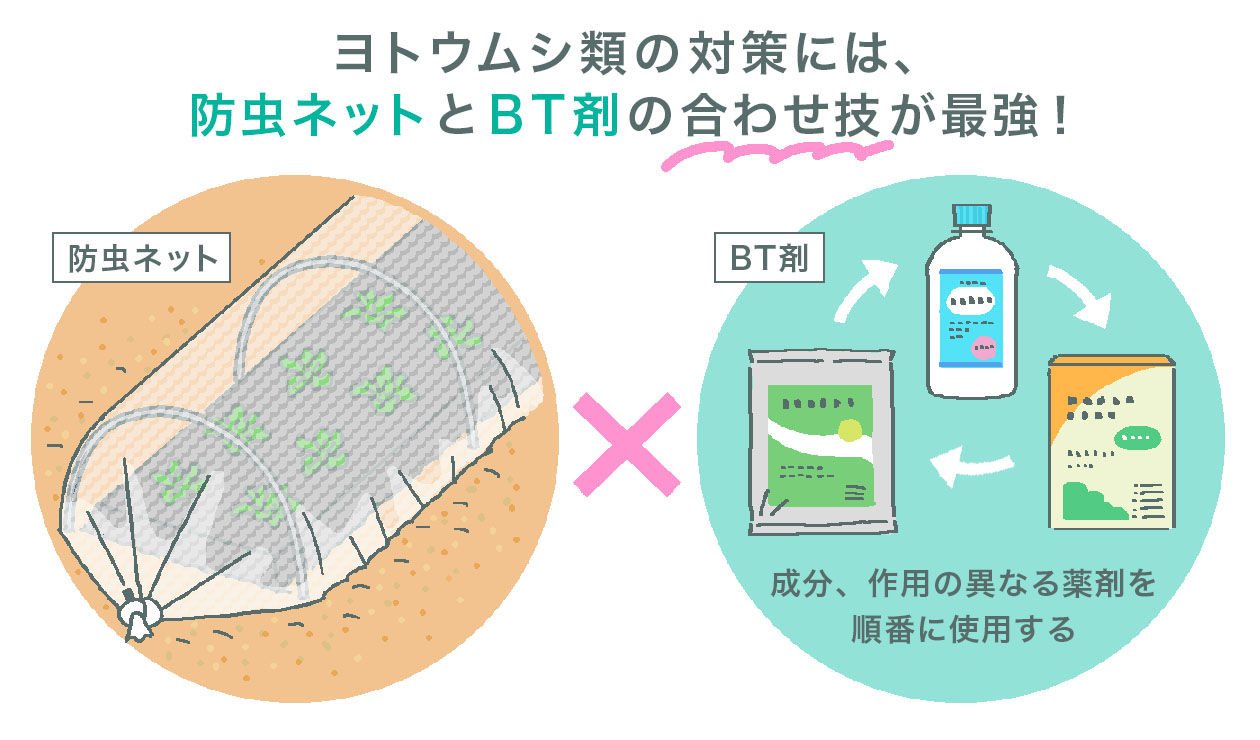

防虫ネットとBT剤の“合わせ技”が最強!

そんなときには、微生物を素材とした生物農薬BT剤を使います。BT剤とはバチルス属の納豆菌に近い微生物、バチルス・チューリンゲンシス(BT)の細胞を利用した殺虫剤で、有機JAS規格適合農薬。つまり、有機栽培で使用が認められている、数少ない農薬の一種です。その効果を分かりやすくいうと、害虫が食当たりを起こし駆除できるというものです。ちなみにBT剤は、生まれてから2回脱皮した3令幼虫までしか効きませんから、速やかな初期防除が肝心です。防虫ネットの表面を観察すると、ふわふわとした白い卵の抜け殻を目視で確認できます。

BT剤を使用するに当たり、注意しなければならないのは同じ種類を連続使用しないこと。日本で販売されているBT剤は、大きく分けてアオムシやコナガに強いクルスターキー系と、ヨトウムシなどに強いアイザワイ系の2種類があり、ホームセンターなどでもいろいろな商品が売られています。同じ種類のものを続けて使うと、虫は生命のサイクルが早いので次世代に耐性のあるものが生まれ、やがてBT剤が効かない畑になってしまいます。違う種類のものを交互に使用すると、害虫がBT剤への耐性を身につけることを回避できます。

慣行農法では、化学的防除という強力な手段が使えますが、有機栽培では化学的防除は行いません。有機栽培は、物理的な防除・生物的な防除・耕種的な防除という予防的な手段を組み合わせて、病害虫の発生を最小限に抑えながら作物を育て上げる「育成ゲーム」のようだと思っています。

葉物野菜は一つの畝にまくと防虫対策をしやすい

葉物野菜のまき方やまき時期は、どれもほぼ同じです。いかすの畑では数種類の葉物野菜(コマツナ、チンゲンサイ、シュンギクなど)と小カブをまとめて栽培しています。1本の畝にまとめて種をまけば、防虫用のトンネルが一つで済むので効率的です。

秋分(9月23日)前

秋分まではまだ暑いので、マルチを張らずにすじまきにします。収穫まで一切間引きなしで、しっかり育ちます。

-

三角ホーなどを使い、15cm間隔で種まき用の溝を真っすぐにつくる。

種まき用の溝づくり

-

まき溝に3cm間隔で種をまく。親指と人さし指をこすり合わせるようにしてまくと、種が均等に落ちる。

まき溝に3cm間隔で種をまく

-

まき溝の両側の土を両手ですーっと寄せて覆土。さらに足で踏んで鎮圧し、土中の水分を保持させる。

まき溝の両側の土を両手で寄せて覆土してから、足で踏んで鎮圧

秋分(9月23日)以降

秋分を過ぎたら気温が下がってくるので、保温のために黒マルチを張り、点まきにします。 こちらも収穫まで一切間引きなしで、しっかり育ちます。

-

黒マルチはたるみなく、ピンと張るのが基本。隙間があると乾燥し、保温効果を発揮しない。黒マルチが熱を吸収し、地温が上がる。株間、条間とも15cm間隔で穴が開いているタマネギ用の穴開きマルチが便利。

-

15cm間隔で、3~4粒ずつ種をまく。種同士が均等に離れるよう、三角形に置くと芽が出た時にぶつからない。

15cm間隔で、3~4粒ずつ種をまく

-

種を指先で軽く押し込んで覆土し、手のひらで鎮圧。

種を指先で軽く押し込んで覆土し、手のひらで鎮圧

ホウレンソウは酸性土壌に弱く、発芽しづらい

葉物野菜の中で、ホウレンソウは少し特別です。酸性土壌に極めて弱く、pH5.5以下では本葉2~3枚で生育が止まってしまいます。栽培前に土壌酸度計で畑の土の酸度をチェックし、必要なら苦土石灰をすき込むと安心です。

種のまき方は他の葉菜類と同じです。ただし、ホウレンソウの種は果皮が硬く、吸水しづらいので、覆土した後に足で踏むか板で押さえるなど、よりしっかり鎮圧をすると発芽しやすくなります。

おすすめの品種は、えぐみがなく、味わいのよい日本ホウレンソウ系。耐寒性が強く、寒さに当たると甘みが増す「日本ほうれんそうタイプ 寒締め吾郎丸」などがおすすめです。

日本ほうれんそうタイプ 寒締め吾郎丸®

おわりに

葉物野菜の大敵は、やはり虫。暑さや乾燥といった厳しい環境にさらされ続けると、どれほどよい土壌、品種であっても草勢が弱り、たちどころに虫の餌食になってしまいます。そのため近年は、ずらしまきをして適期のタイミングを探ることがより大切です。防虫ネットとBT剤の「合わせ技」を虫害対策の主軸とし、今年も乗り切りましょう。次の第11回のテーマは、「越冬野菜」。バーナリゼーション(春化)のことなどをお伝えします。