秋が深まっていくこの時期、春化(バーナリゼーション)対策を中心に、冬から春にかけた作型のポイントをお伝えします。

目次

はじめに

だんだんと秋が深まり、気温も急に下がる時期なので、これから種をまく野菜は、黒マルチやトンネルといった保温が必要です。しかし、低温や寒暖差によるダメージもさることながら、もっとも厄介なのが「春化(バーナリゼーション)」という現象。今回は、冬から春にかけた作型のポイントを中心にお伝えします。

冬から春にかけての野菜栽培は「春化(バーナリゼーション)」が最難題

冬から春にかけて収穫する作型は、かなりスリリングです。秋に種をまいて年内に収穫する作型ならば、さほど心配しなくてもよいのですが、春まで収穫する作型はちょっと油断すると、大失敗を招きかねません。というのも、この時期は「春化(バーナリゼーション)」という現象が必ず起こるからです。春化とは、植物が一定の低温にさらされた後、日長に感応して花芽形成が起こる現象です。

春化(バーナリゼーション)の仕組み

種から春化が始まる「種子春化型」

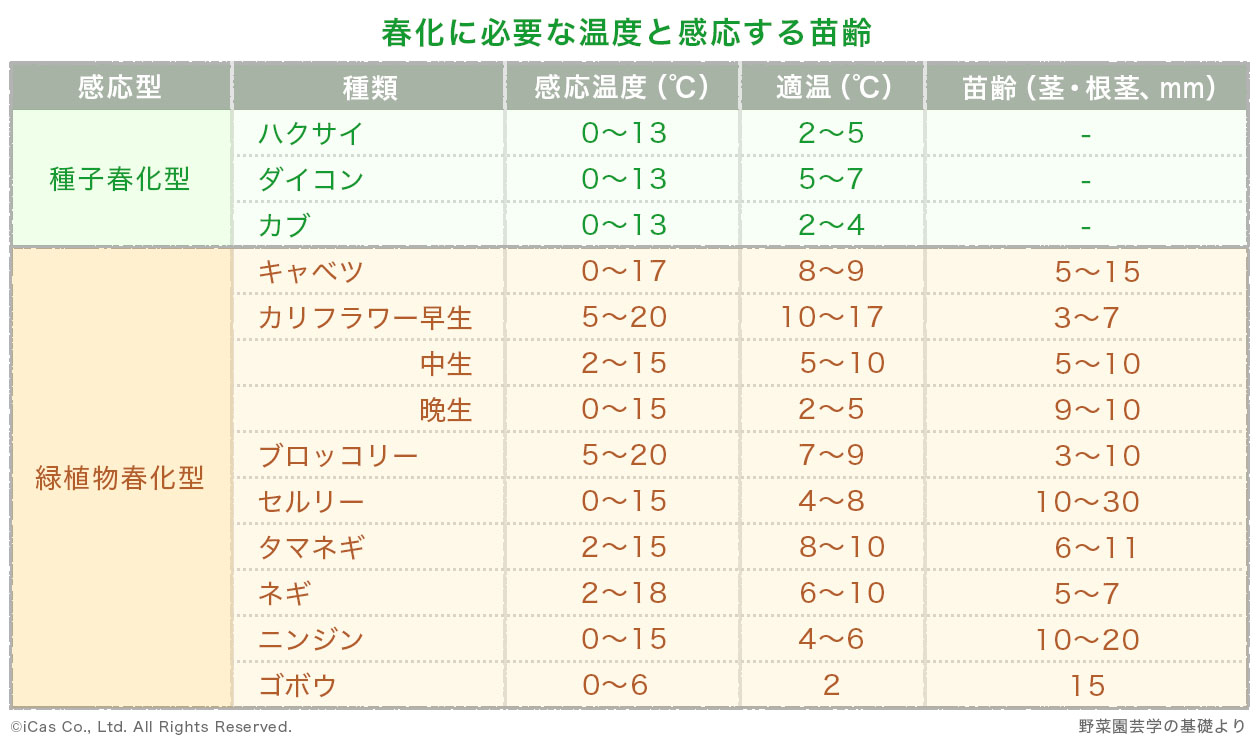

そもそも植物の春化には、二つのタイプがあります。

一つは「種子春化型(シード・バーナリゼーション)」。ダイコン、コマツナ、カブ、ハクサイなどがこの仲間です。このタイプの植物は、種が吸水して発芽スイッチが入った瞬間から、低温に感応して花芽を付けようとする性質を持ちます。つまり幼若期であっても、真冬に小さい草丈でとう立ち(花芽が出てくる)してしまうというわけです。こうなってしまったら、僕ら農家はお手上げです。

「種子春化型」の場合、実は種そのものがすでに春化モードに入っていることがあります。例えば、採種のタイミングで雨水を吸ってしまった後に乾かした種は、すでに低温感応が始まっている状態。この種をまくと、発芽するやいなや、全部とう立ちをしてしまうというぼうぜん自失の事態に!家庭菜園の場合、特に種子春化型の種は、うかつに自家採種をすると大変な目に遭うことがあります。

種子春化型のタイプで気を付けるべき点は、まず、種のまき時期です。温暖地の10月まきなら、年内収穫でギリギリ逃げ切れますが、11月まきはどうしても春化との戦いが避けられません。黒マルチを張り、トンネルで保温して万全の備えをしておく必要があります。

11月まきの場合、黒マルチを張り、トンネルで保温して春化に備えることが大切

一定の大きさになってから春化する「緑植物春化型」

もう一つの春化が、「緑植物春化型(グリーンプラント・バーナリゼーション)」。こちらは植物が一定の大きさになってから、低温に感応するタイプです。代表的なものがタマネギ、キャベツ、ブロッコリー、ニンジンなど。例えば、タマネギは鉛筆くらいの太さの苗を植えることが、最大の栽培のコツです。大きくて立派な“よい苗”に見えるものほど、早くとう立ちしてしまう確率がグッと上がります。

かといって、細過ぎる苗は寒さに耐えられず枯死してしまう危険もあります。そこでおすすめなのが、タマネギの細い苗を2本一緒に植える方法。2本一緒だと凍霜害で枯死しづらく、Lサイズの玉にはなりませんが、Mサイズほどの玉が1カ所当たり2個収穫できるのでお得だと思います。

ちなみにブロッコリーは感応温度が高く、5~20℃で花芽の分化が始まります。これは、花蕾(からい)を食べる野菜だから。それほど低温にならなくても早く花芽ができるものを選抜、育種してきたため、こうした性質を持っています。

タマネギは、鉛筆くらいの太さの苗を植えるとよい(写真程度)。これより太いと、とう立ちしやすくなる

「脱春化(ディバーナリゼーション)」でとう立ちをできるだけ延ばす

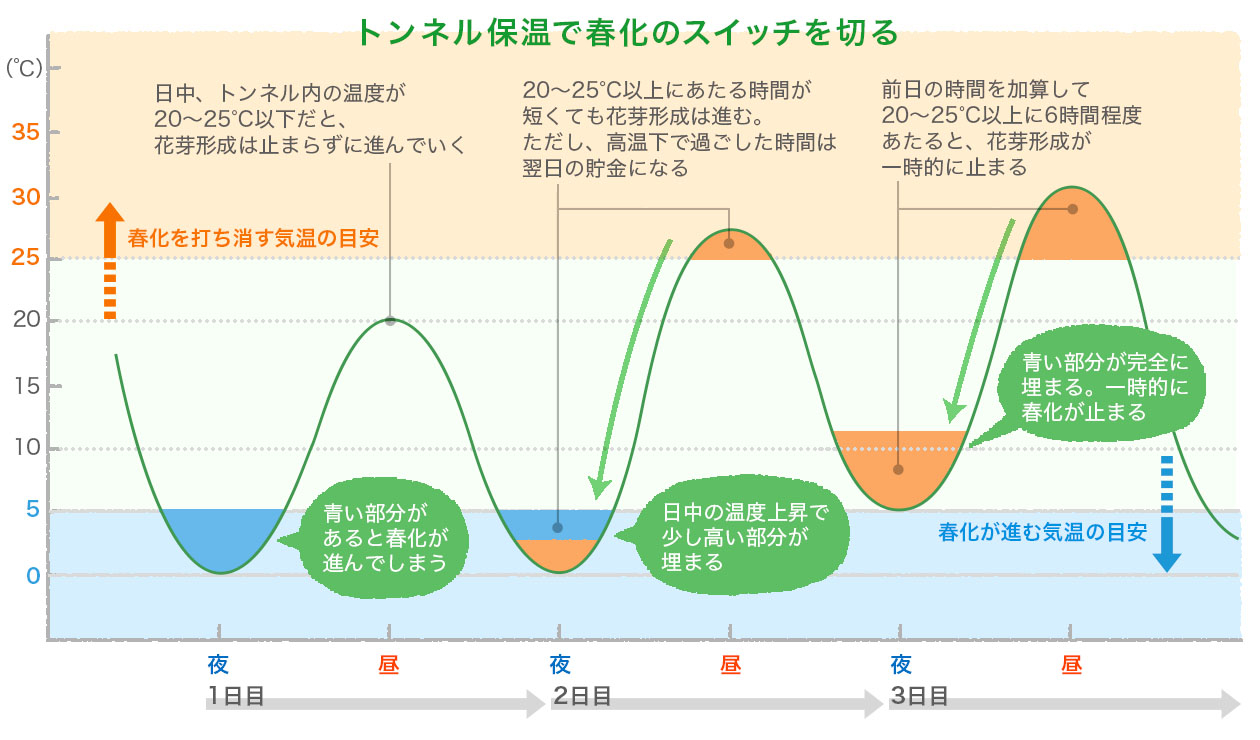

ところで、春化は人の手で打ち消せます!これを「脱春化(ディバーナリゼーション)」といいます。その方法は実に単純。植物ごとに感応する低温(下の表参照)に当たった翌日、20℃以上(効果的な温度は25~30℃)を6時間程度保てばいいのです。これだけで、いったん入ってしまった春化のスイッチを打ち消せるのです。

春化のスイッチを切るために欠かせないのが、トンネル保温です。夜間寒くても、日中に太陽が出れば、トンネル内の温度は冬でも20℃以上になります。しかし、天気がわるく、3~5日ほど温度が上がらない日が続くと、春化のスイッチを切ることができず、花芽分化を起こしてしまいます。こうなってしまうと、もう後戻りはできません。ちなみに春化のスイッチを切るといっても、それはあくまでも一時的なもの。いずれは春までに必ずとう立ちします。

マルチトンネルによるディバーナリゼーションの様子

トンネル資材は自分で穴を開けてカスタマイズするのが正解

「株式会社いかす」の畑では、秋分を過ぎたら黒マルチを張り、作物や時期によってさまざまなバリエーションのトンネル保温をしています。初秋はまだ気温が高いので、風通しのよい寒冷紗や防虫ネット、気温が下がってきたら保温性のある不織布の浮き掛け、さらに保温性を高めたいときには「農ポリ」といわれる比較的安価なポリエチレン樹脂のフィルムをトンネル資材として使っています。

農ポリは、最初は穴なしのフィルムを掛け、気温が高くなるにつれて、穴を1個ずつ自分たちで開けて増やし、トンネル内が高温になり過ぎないように調整しています。自分で穴を開けるので、その年の天候に合わせて柔軟に対応できます。

また、トンネル内部は、野菜に不織布をふわっとベタ掛けをします。この1枚があるおかげで地温が保たれ、放射冷却による明け方の冷え込みを防げます。近年は、冬でも暖かかったり、急激に冷え込んだり……と天候が予想できず、資材の選択も難しくなっています。気候の変化に柔軟に対応できるよう、備えておく必要があると感じています。

トンネル内部に不織布をベタ掛け

保温と品種選択で春化をできるだけ延期させる

品種選択によっても、春化をできるだけ延ばすことが可能です。例えば、とう立ちが遅い晩抽性の品種を選ぶと比較的安全です。一方、生育スピードの早い早生や中生の品種を選び、春化の前に収穫して逃げ切る作戦もあります。基本は、品種カタログに記載された範囲内でまき時期を決め、作型図を見てトンネルマークが付いた時期にきちんと保温栽培をすれば、失敗を最小限に抑えられるはずです。

ちなみにトンネル栽培は、温度とともに湿度も高くなるため、どうしても糸状菌(カビ)による病気が発生しやすくなります。そこで、耐病性品種を選択することもおすすめします。例えばハクサイ、カリフラワー、カブ、ダイコン、コマツナなど多くのアブラナ科野菜に出るのが、白さび病。近年は冬の乾燥期でも大雨が降り、急に湿度が高くなることがあるため、そうした病気に抵抗性のある品種を選ぶとより安心です。

代表的な越冬野菜であるエンドウやソラマメは、日の長さに感応して花芽が形成されます。これらは越冬時のサイズを大きくし過ぎないことがコツ。草丈が小さい方が凍霜害に強く、越冬できる確率が高まります。もし、年内に大きくなり過ぎてしまっていたら、トンネルに防虫ネット、寒冷紗、不織布などを掛けると、霜に当たらず、無事に越冬する確率が高まります。

ダイコン「天宝」(晩抽性)

ミニハクサイ「タイニーシュシュ®」(生育スピードの速い早生性)

コマツナ「きよすみ」(白さび病に強い)

冬は元肥を1.5倍程度と多めに。追肥はほぼ効かないと心得る

冬は気温が低く、微生物の活動量が落ちるため、地中の有機物がなかなか分解されません。そこで、有機栽培の場合は、栽培前の元肥を1.5倍程度と多めにすき込んでおくとよいでしょう。黒マルチを張っておくことで地温が上がり、分解が進みやすくなります。

ただし、10月まきで年内に収穫する作型のダイコンは、まだ地温が高いため、「株式会社いかす」の畑では地力だけで十分に育ちます。逆に施肥が多過ぎると、アブラムシなどが多発するので注意が必要です。

おわりに

2~4月に収穫する作型は、正直、農家としてはかなり面倒くさいものです。寒くても暑くてもうまく育たず、春化させてしまえば僕ら農家は、そこでゲームオーバー。常に危険と隣り合わせのスリリングな作型といえるでしょう。しかし、家庭菜園ならとう立ちしてしまったものも、旬の菜花としておいしく楽しめます。「家庭菜園に失敗なし」。どんどん挑戦して、野菜栽培を楽しんでください。

次の第12回は、いよいよ最終回。植物の生育と密接な関わりのある二十四節気についてお伝えします。

文:加藤恭子 写真協力:高橋稔