農作業のタイミングを決定する重要なものとして、古くから利用されてきた二十四節気。野菜栽培に生かせるポイントがたくさんあります。

目次

はじめに

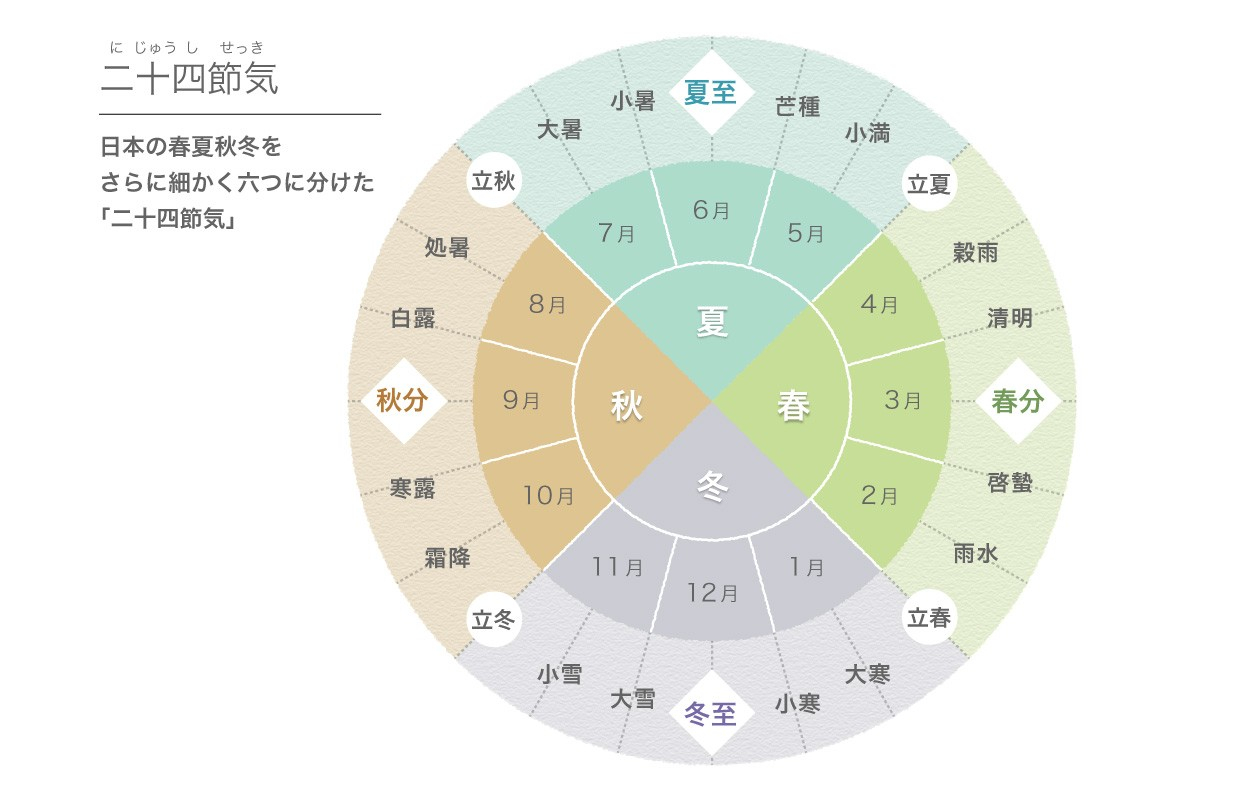

日本は、四季の変化が豊かな国です。二十四節気とは、そんな春夏秋冬をさらに細かく六つに分けた暦です。古代中国で発明されたこの暦は、農作業のタイミングを決定する重要なものとして利用されてきました。「立春」や「秋分」をはじめ、現代でも季節を表す言葉として一般的に浸透している言葉も少なくありません。最終回は、二十四節気を野菜栽培に生かすヒントをお伝えします。

日本の春夏秋冬をさらに細かく六つに分けた「二十四節気」

野菜づくりの基本は、自然の法則に“乗る”こと

2025年11月7日は、「立冬」。秋が深まり、いよいよ本格的な冬の気配が立ち始めるころです。そもそも立冬とは、古代中国で発明された暦である、二十四節気の一つ。昔から農家の人たちは、この暦を季節の変化を知るための重要な手がかりとして利用してきました。

これまでにもお伝えしてきたように、農業において最重要なのは「自然の法則に “乗る”こと」。“法則”と書いて、“ノリノリ”と読みましょう(笑)。自然の流れにうまく乗れれば、野菜づくりもうまくいきます。逆に言えば、どれほど技術を駆使しても、高価な資材を使っても、自然の流れに乗れなければ野菜づくりはうまくいきません。そこで役立つのが、二十四節気です。

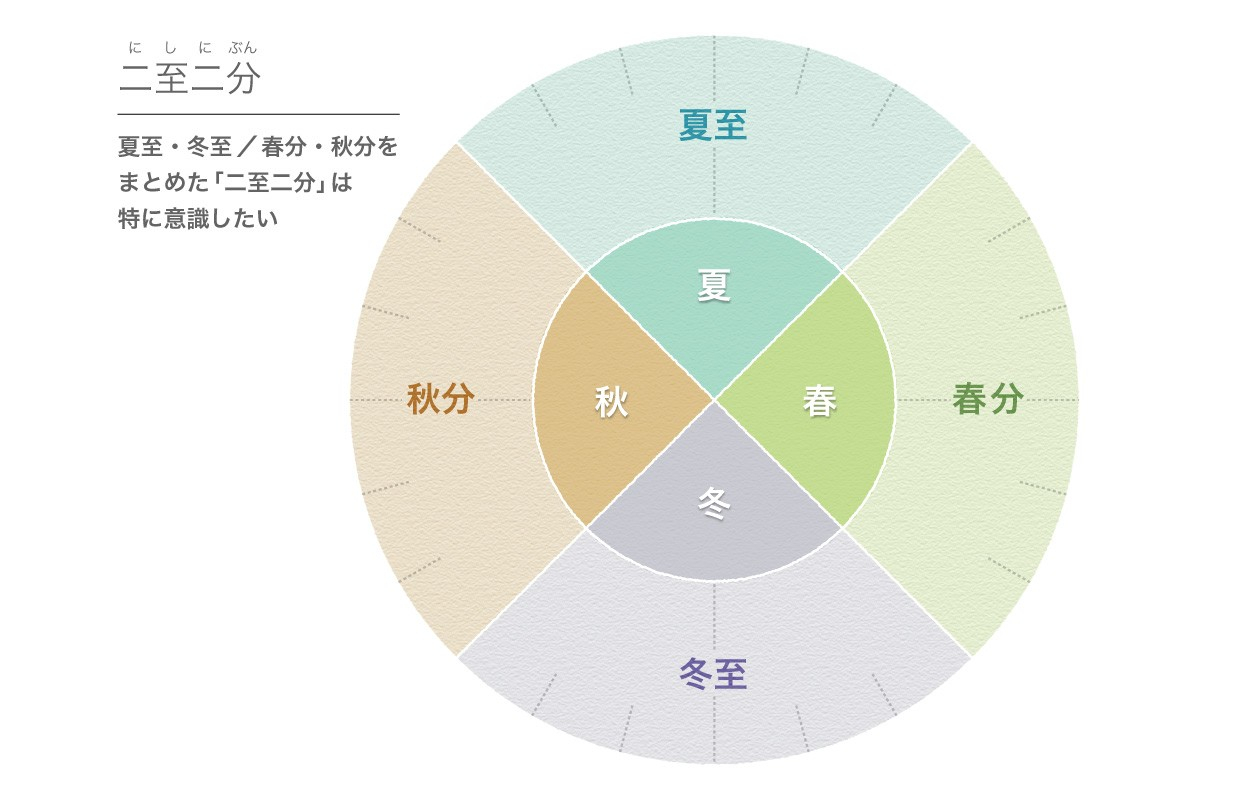

二十四節気で、特に意識してほしいのが「夏至」と「冬至」、そして「春分」と「秋分」です。これらをまとめて「二至二分」と呼びます。

ご存じのように、1年で最も昼が長いのが夏至、つまり光のピークです。その反対に1年で最も昼が短いのが冬至。つまり闇のピークです。それぞれの中間に位置し、昼と夜の長さがほぼ同じになるのが春分と秋分。1年を360度で表すと、この「二至二分」がちょうど対称に位置していることがわかります。

夏至・冬至/春分・秋分をまとめた「二至二分」は特に意識したい

二十四節季で光と温度の変化が分かる

「二至二分」が農業で特に重要な理由は、光と温度の変化が植物の生育に大きな影響を与えるからです。

例えば、春分と秋分は正反対に位置していますが、どちらも昼夜の長さがほぼ同じになる時期であり、ダイコン、コマツナなど葉菜類の種まきの時期です。面白いのは、光のピークである夏至が一番暑い時期ではないということ。地上に注いだ光は熱に変換されてたまり、だんだんと気温が上昇し、夏至から約1カ月後の「大暑」が暑さのピークとなります。

つまり、光と温度は連動しているものの、その変化には“時間差”があるのです。これは、冬至も同じです。2025年の冬至は、12月22日。闇のピークである冬至から約1カ月後の「大寒」が、寒さのピークとなります。

大寒から約2週間たつと、「立春」。暦の上では、春の始まりです。その約2週間後の「雨水」は、山に積もった雪がだんだんと溶け、その雪解け水が田畑を潤す時期。昔から農耕を始める目安とされ、春どりのジャガイモを植える絶好のタイミングです。春分は、黒マルチなしで葉物野菜の種をまくなど、畑を春夏仕様に変えるタイミング。ゴールデンウィークごろに当たる「立夏」は、夏野菜の定植時期です。

春どりのジャガイモ。植えるには、立春の約2週間後の「雨水」が絶好のタイミング

11月の立冬は土づくりに最適なシーズン

夏が終わり秋分を過ぎて、次第に日が短くなり、寒さが増してくる「立冬」は、土づくりに最適な時期です。いわゆるお酒の“寒仕込み“と同じ原理で、微生物が有機物をゆっくりと分解するため、腐植形成されやすく、いい土づくりができます。森の落ち葉が積もるのもちょうどこの時期。落ち葉は、糸状菌によってゆっくり分解され、腐葉土になり、団粒構造が形成されていきます。「株式会社いかす」の畑では、この時期にエンバクやライムギといった緑肥作物の種をまいて越冬させ、春作の前にすき込んでいます。

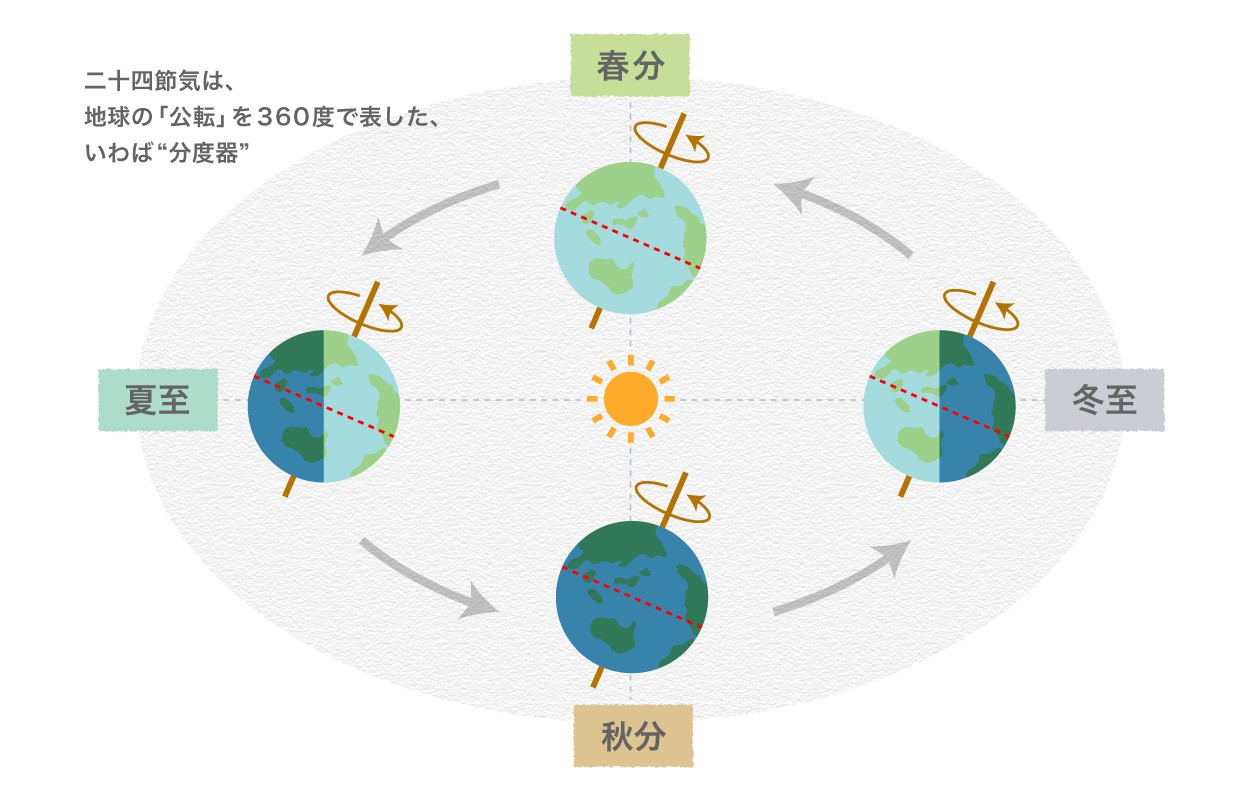

二十四節気は、地球の公転を表している!

ところで地球は、太陽の周りを約1年(約365.25日)かけて1周しています。そもそも二十四節気とは、この地球の「公転」を360度で表した、いわば“分度器”であり、種まきのカレンダーだと思っています。ひょっとしたら、人々は古代から宇宙視点で季節を意識し、種まきのタイミングを見計らってきたのかもしれません。

とはいえ、近年は気候の変動が激しく、従来通りの作型が難しくなってきました。そこでおすすめしたいのが、この“分度器”と、次に説明する“生物暦”をうまく使って、種まきや定植の時期をずらす方法です。

二十四節気は、地球の「公転」を360度で表した、いわば“分度器”

生物暦をヒントに二十四節気を使いこなす

生物暦とは、梅の開花やウグイスの初鳴きといった地域の動植物の様子を指標とする暦です。たとえば梅の開花が例年よりも早かったら、「ひょっとしたら今年は早く暑くなるかもしれない」と予測をします。

その場合、夏野菜の苗の定植を「立夏」ではなく、分度器に見立てた二十四節気を15度(約2週間)前にずらし、早めの「穀雨」に定植してみるといいかもしれません。近年、「いかす」の畑ではさらに15度ずらし、4月上旬の「清明」から夏野菜を植え始めています。ただし、夏野菜の早植えは霜害の危険があるので、防寒対策が必要です。

また、ニンジンは従来、大暑のころに種まきをするものでしたが、近年ではなかなか育ちません。「いかす」の畑がある神奈川県平塚市では、近年は9月以降、秋分のころにニンジンをまいた方が、しっかり収穫できるようになりました。ダイコンなどの葉菜類は、もともと秋分前後に種まきをすると、ほとんど虫に食べられることがなく育ちましたが、近年は2週間~1カ月後ろにずらし、「寒露」のころにまくとよく育つと感じています。

“生物暦”をヒントに、二十四節気を使いこなして作業のタイミングを調整する

実は世界の農耕の歴史は、砂漠化の歴史です。世界全体でみると、一説では現在の農地面積と同じほどの面積が、農耕によって砂漠化したといわれています。しかし、日本人は2000年以上にもわたって農地を荒廃させることなく、その生産性を維持してきました。これはものすごいことだと思います。そこにある落ち葉も草も無駄にせず有機物としてうまく循環させ、再生産可能な農業のシステムを組み立ててきたわけです。いわば、“命の循環を組み立てる”という考え方は、僕ら「いかす」の農業も本質的には同じだと思います。

先にもお伝えしましたが、二十四節気とは地球の公転を360度で表した“分度器”です。太陽系は秒速227kmで銀河系中心部を2億年以上もの周期で公転し、そのなかの地球は24時間の周期で自転しながら、さらに秒速約30kmという猛スピードで太陽のまわりを公転しているのです。つまり“めぐるものをめぐりながら、めぐる”。そんな非常に複雑な動き、かつ猛スピードで移動する宇宙船“地球号”の上で、われわれは生きています。古代から伝わる二十四節気は、農業を営む上でそうした大きな視点に立つことの重要さを教えてくれます。

おわりに

最近は、仮想現実(VR)空間に五感を接続し、意識ごとゲームの世界に入り込んでプレイする「フルダイブ型VRゲーム」などもありますが、有機栽培なら、五感も六感もフルで使い、いろいろな生態系との協力関係を築きながら作物を育て上げる経験ができます。

12カ月にわたって連載した「自然の力を生かす有機栽培」は、今回で最終回です。自然の中での体験を通じて、察する力や共感力、忍耐力とやり抜く力といった非認知能力も磨かれるので、子どもと一緒に野菜づくりに挑戦するのもおすすめです。家庭菜園を通じて、喜びと楽しみの連鎖がどんどん広がってほしいと願っています。1年間のご愛読、ありがとうございました。

文:加藤恭子 写真協力:高橋稔

![肥料がいらない?病害虫・連作障害が減る?今話題の「菌ちゃん農法」とは インタビュー編[前編]](/files_thumbnail/co/blog/tokushu/20251125_tokushu_1514_thum.jpg/840.jpg)

![今話題の「菌ちゃん農法」とは 肥料がいらない?病害虫・連作障害が減る? インタビュー編[後編]](/files_thumbnail/co/blog/tokushu/20251125_tokushu_1515_thum.jpg/840.jpg)

![今話題の「菌ちゃん農法」とは 肥料がいらない?病害虫・連作障害が減る?プランターでもできる[実践編]](/files_thumbnail/co/blog/tokushu/20251202_tokushu_1516_thum.jpg/840.jpg)