盛夏の暑さに耐える数少ない莢マメのひとつです。莢の断面が四角形であることからシカクマメ。4つの角が翼状に張り出していることから、英名ではウイングド・ビーンと呼ばれます。若莢だけでなく、豆も根(塊根)も食べられる変わりもの野菜です。

莢の長さが10~15cmになった頃が食べ頃 写真:谷山真一郎

分類と生態

原産地:熱帯アジア

科名:マメ科トウサイ属

連作障害:あり(2〜3年あける)

生育適温:20〜30℃

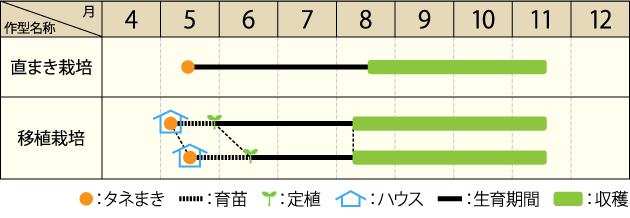

作型と栽培

タネまきの時期は5月中旬の平均気温20℃が目安

熱帯・亜熱帯地域が原産の植物で、代表的な短日植物のため、通常の品種は日長13時間以上では花芽ができません。国内での栽培は、本州で花がよく咲き出すのは9月中〜下旬となり、生育には15℃以上が必要なために、開花から莢ができるまでの期間が短すぎて、実質的には無理でした。しかし、近年、日長に鈍感な品種が普及するようになって、関東地方でも栽培できるようになりました。

熱帯・亜熱帯地域が原産の植物であり、発芽適温が25~30℃だからといって、タネまきを十分に温度が上がる盛夏まで待つと、長日が強すぎて花がつきにくくなります。温暖地を例にすれば、畑に直接タネをまく直まき栽培では、タネまきの適期は5月中旬です。

この時期の平均気温が20℃に満たない場合は、畑に苗を植える移植栽培にします。苗は20℃を確保したハウスなどで育苗します。

若莢の収穫は8月中旬から始め、10月中旬以降、寒くなって株全体の葉が茶色に枯れてくる前に終了します。その後は塊根の収穫期になります。ただし、塊根の収穫を目的にする場合は、食用にする分以外は蕾の段階で摘み取り、若莢の収穫は少なめにします。

シカクマメの作型例

各作型についての補足事項は、下記の通りです。

[直まき栽培]

気温が20℃以上になってからタネまきをする。若莢の収穫は10月まで。

[移植栽培]

育苗は20℃以上に保温。植えつけが遅くならないようにする。若莢の収穫は10月まで。

栽培のポイント

元肥は少なめにし、前作が野菜ならばチッ素肥料はなくても大丈夫です。チッ素肥料が多すぎると葉とつるばかりが茂り、着花(着莢)がわるくなります。

マメ科植物には根粒菌が着生し、直接植物が利用できない大気中のチッ素を同化して植物に供給してくれます。シカクマメには根粒形成が強い根粒菌がつくので、初期生育のための少しの肥料があれば、若莢生産は十分に可能です。

高温性作物で霜に弱いので、地温が十分に上昇してからタネをまきます。温度の関係で適期にタネまきができず遅まきになると、長日で着花がわるくなります。一般には保温しながら育苗して、苗を植えつけます。

シカクマメのタネは硬実種子※を含むため、発芽がそろいにくい性質があります。適温下であっても、発芽がそろうのに7~10日ほどかかりますが、事前に吸水させてタネをまいてはいけません。なお、採取年度の新しい充実したタネを使うことが重要です。

※種皮や果実がかたく、透水性のない種子のこと。

栽培手順

1.植え床の準備

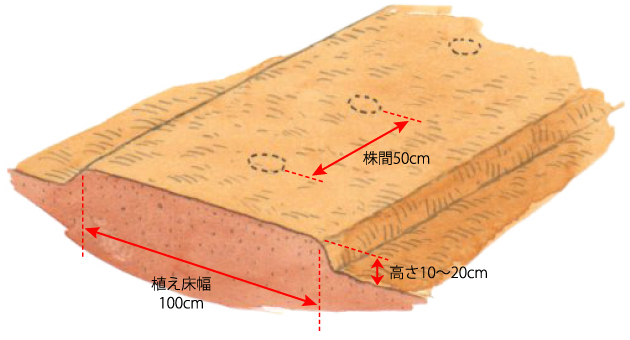

マメ科作物が連作にならない場所を選び、植えつけの2週間前に堆肥を1平方メートル当たり2kg入れて耕します。1週間前になったら、ボカシ肥料を1平方メートル当たり30g入れて畝を立てます。

1畝に1条植えの場合は、植え床幅100cm、株間50cmにします。水はけのわるい畑では、高さ10~20cmの高畝にします。

2.タネまきと植えつけ

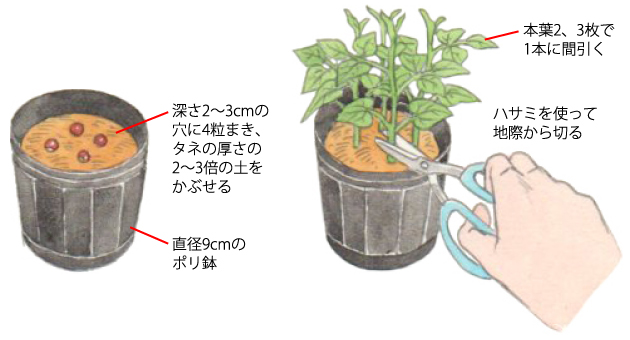

シカクマメは直まきでも、育苗して植えつけることもできます。ここでは一般的なポリ鉢で育苗する方法を説明しますが、直まきする場合も間引きの方法は同じです。

育苗は20℃以上の温度を確保し、直径9cmのポリ鉢に4粒のタネをまき、タネの厚さの2〜3倍の土をかぶせます。タネをまいてから発芽するまで、土を乾かさないようにします。

本葉が2、3枚になった頃に1本に間引き、本葉が3、4枚になったら植えつけます。間引く時は、ハサミを使って地際から切るとよいでしょう。

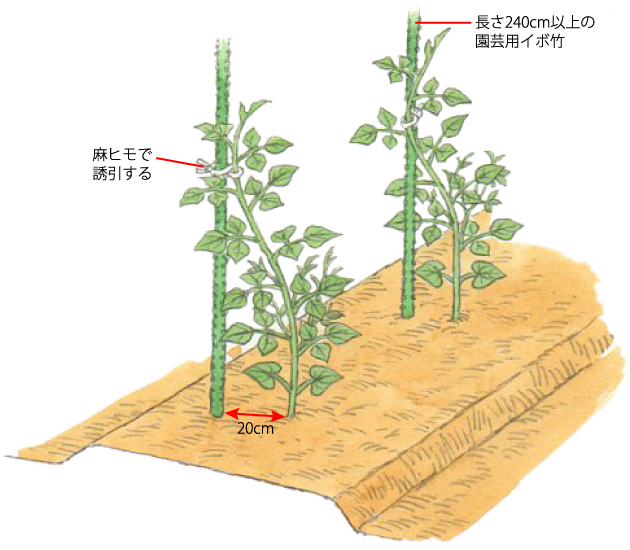

3.支柱立てと誘引

つる性の植物のため、草丈は2~3mになります。長さ240cm以上の園芸用イボ竹などを用意し、植えつけと同時か、なるべく早い時期に支柱を立てます。

栽培本数が多い時は、網目が10cmくらいのグリーンカーテン用ネットなどを利用してもよいでしょう。

支柱は、株から20cmくらい離れたところに1株に1本ずつ立てます。

つるが伸び始めたら、麻ヒモで支柱とつるを軽く結んで誘引します。特に初期の誘引が重要なので、分枝を地面に這わせないように速やかに誘引します。

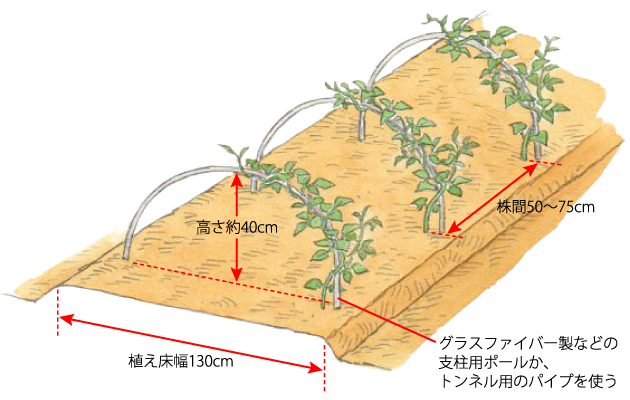

〈トンネル用の支柱を利用する場合〉

長さ約300cmのグラスファイバー製などの支柱用ポールをトンネル状にするか、トンネル用のパイプを弓形にして大きめのトンネルを作り、片一方からつるを巻かせる方法もあります。

この場合は、植え床幅130cmの広めの畝を作る必要があります。トンネルの高さは約40cm、株間は50〜75cmにします。

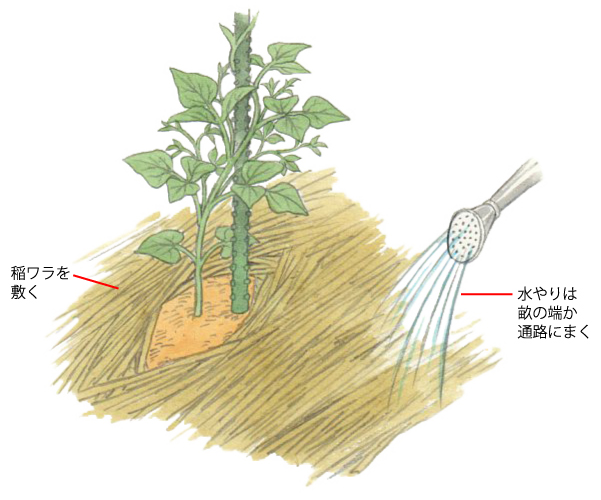

4.敷きワラと水やり

シカクマメの初期生育は緩慢で乾燥に弱いので、適宜水やりを行います。水やりは畝の端か通路にまきます。さらに乾燥防止のために、畝に敷きワラや敷き草をするとよいでしょう。

また、盛夏には生育が旺盛になるので、この時期の水切れにも注意が必要です。水分が不十分だと花が落ちてしまうので、高温乾燥時期の開花には、多めの水やりが必要です。

5.収穫

開花してから15~20日後、莢の長さが10~15cmになったら、淡い緑色のうちに収穫します。収穫適期を過ぎると莢がかたくなって食味が落ちるとともに、株が弱る原因にもなるので適期収穫が重要です。

収穫は手でもぎ取らず、ハサミを使って丁寧に莢の根元を切りとります。

有機栽培のコツ

深く耕せば耕すほど土はかたくなる

シカクマメなどの豆類は、根を深く張らせることが収量を多くする栽培のコツですが、根を深く張らせるためには、深く耕すことが必要だと考えるのは間違いです。深く耕せば耕すほど、深い部分の有機物の消耗が早くなり、微生物の生息にもダメージを与え、土がかたくなります。

堆肥などを入れて耕す時の深さは、15cm程度で十分です。畑の深い部分の土は、植物の根と微生物が耕してくれます。言い換えれば、そうなるように仕向ける土作りが重要だということです。植物は根を伸ばし、根が伸びることで土を耕します。すると程よい通気性が確保されて微生物も増え、さらに根の成長が促されます。このように、土は「耕される」ので、雑草といえどもむやみに取り除かず、畝には敷き草による有機物の補充を行い、小動物や微生物が生活しやすい環境を作ることが大切です。

次回は「ニンジン」を取り上げる予定です。お楽しみに。