ダイコンは漬物や煮物、乾物素材などとして用途が広く、昔からなじみの野菜のひとつで、全国に多くの地方品種があります。

直径が3cmほどで長さが170cmにもなる「守口大根」は世界最長、重さが20kg以上になる「桜島大根」は世界最大級。これらは別格としても、なじみの「青首総太り」タイプ以外にも、「練馬大根」、「三浦大根」、「大蔵大根」、「方領大根」、球形の「聖護院大根」、根が地上に出てこない「二年子大根」、小さくて円錐形がかわいい「亀戸大根」など、家庭菜園ではいろいろなダイコンが楽しめます。

葉が立性なので密植もできるダイコン「冬自慢」 写真:谷山真一郎

分類と生態

原産地:地中海沿岸

科名:アブラナ科ダイコン属

連作障害:あり(1〜2年あける)

生育適温:17〜20℃

作型と栽培

寒さにあって花芽ができると根部の肥大がわるくなる

ダイコンは地中海沿岸を起源としますが、アジアにも多くの野生種が見られ、日本でも古くから多彩な品種が栽培されてきました。ヨーロッパでは小型のハツカダイコンが、中国や日本では大型のダイコンが発達しました。その意味で、日本のダイコンは“日本の野菜”といえます。

ダイコンはキャベツと同様に長日植物ですが、発芽中から低温に感応するシードバーナリ型植物です。幼植物の時に寒さにあって花芽ができ葉の形成が止まると、葉の数が少なくなり根部の肥大がわるくなります。

生育適温は17~20℃ですが、根部が肥大したあとの生育後半は暑さ寒さに弱く、特に暑さには弱いため、8〜9月前半に収穫する作型は北海道などの寒地・寒冷地に限られます。また、タネから直接発生した直根を成長させるので、根を傷める移植は行わず、畑に直接タネをまく直まき栽培をします。

土は細かく深く耕すほど立派なダイコンができる

一般的に、耕うんは土壌中の微生物層を破壊することになるので、なるべくしない方がよいのですが、ダイコンやゴボウ、ニンジンなどの根菜類では異なります。根菜類は根が地中深く伸びるので、深く耕して土を細かくする必要があり、深く耕せば耕すほど立派なダイコンができます。畑も耕土が深く、保水力があり排水性がよい畑を選びます。耕土が浅く排水性がわるい畑に作付けする場合は、土を盛り上げて高畝にします。

また、ダイコンは直根が伸びる先に肥料や小石、雑草などの障害物があるとまっすぐに伸びないことや、又根(またね)になることがあります。特に直接、根にチッ素肥料が当たるのは禁物です。

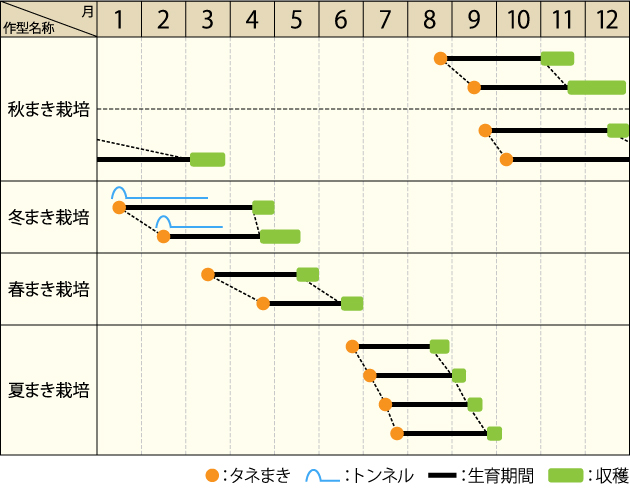

作型は、秋まき栽培、冬まき栽培、春まき栽培、夏まき栽培があります。

ダイコンの作型例(温暖地・暖地)

各作型の特徴と栽培のポイント

[秋まき栽培]

気温が下降期に向かう季節の栽培で、若い頃に暑さをしのぎ、涼しくなる頃に根を肥大させる。これは、ダイコンの生理生態に適していて、日本での生産が最も多い基本的な作型。

8月下旬〜10月上旬にタネをまき、11~3月に収穫する。収穫が年を越す作型では、低温に強く、す入り、抽苔(ちゅうだい=トウ立ち)が遅い品種を選ぶ必要がある。秋まき栽培の中でも9月にタネをまいて年内に収穫を終える作型は一番作りやすく、初心者や家庭菜園におすすめ。

[冬まき栽培]

冬まき栽培と春まき栽培は、気温が上昇期に向かう時期の栽培だが、春に収穫する冬まき栽培は厳寒期に生育させる栽培になる。そのため抽苔の危険性が高く、温度確保のためにトンネルやハウスで栽培される暖地や温暖地向きの作型。

[春まき栽培]

3〜4月にタネまきをする春まき栽培は、抽苔の心配も多少あるが、露地でも栽培が可能。根の肥大期が高温期にかかるので、それに適した品種を選べば、秋まきについで作りやすい作型。

タネまき時期を遅くすればするほど寒地・寒冷地向きの作型になる。

[夏まき栽培]

寒地・寒冷地で有利な作型。春まき栽培のタネまき時期が遅くなったものが、この作型につながる。高温期に根が肥大しやすいことに加えて、寒冷地での栽培であれば抽苔の可能性もあるため、ある程度の晩抽性(ばんちゅうせい)をもつ品種を選ぶとよい。

栽培手順

1.植え床の準備

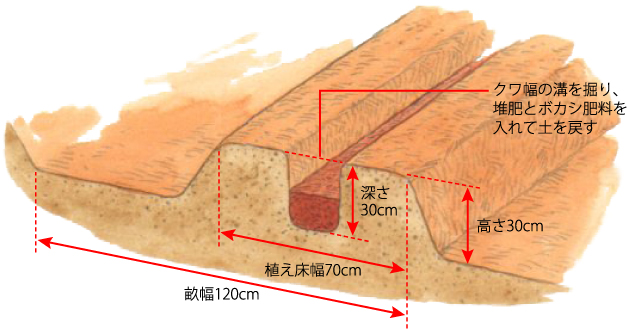

土をよく耕してから、植え床幅70cm(畝幅120㎝)、高さ30㎝ほどの高畝を作ります。続いて植え床の中央に深さ30cmの溝を床に平行にクワ幅で掘り、完熟した堆肥とボカシ肥料を溝の底に入れて土を戻します。堆肥の施用量は溝の長さ100㎝当たり1~1.5L、ボカシ肥料は50gです。

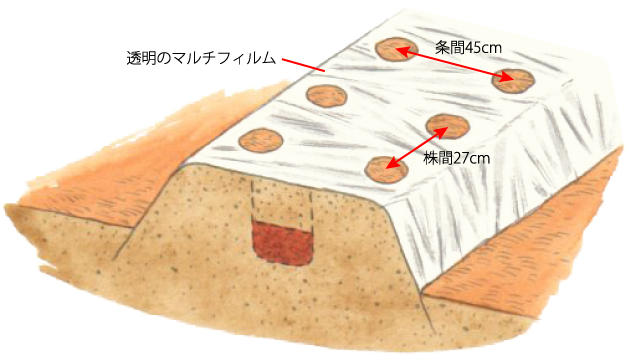

タネまきが9月下旬〜2月の場合は、透明のマルチフィルムを張ります。栽植密度は条間45cmの2条植え、株間27cmです。

2.タネまき(秋まき栽培)

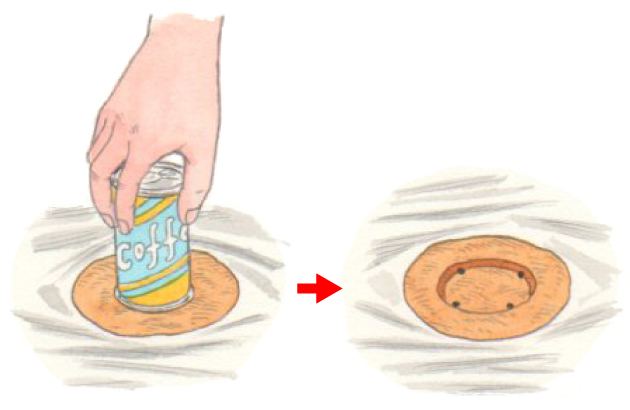

缶コーヒー(250ml)や紙コップなどの底で鎮圧して、深さ1cmのまき穴をつけます。タネ同士がくっつかないように1つのまき穴に4粒のタネを離してまき、厚さ1~2cmを目安に覆土。タネまき後の水やりはしません。

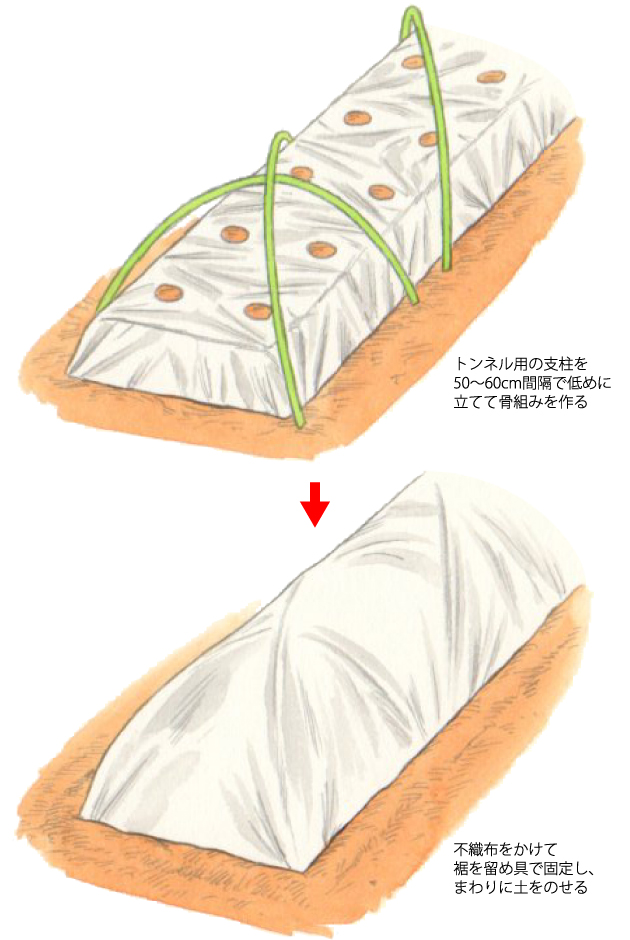

〈うきがけ〉

タネまき後、鳥害対策と乾燥防止のためにトンネル用の支柱を低めに立て、不織布を植え床から少し浮かせてかける「うきがけ」にします。「うきがけ」は1回目の間引き時にはずします。

3.間引きと土寄せ

〈1回目〉

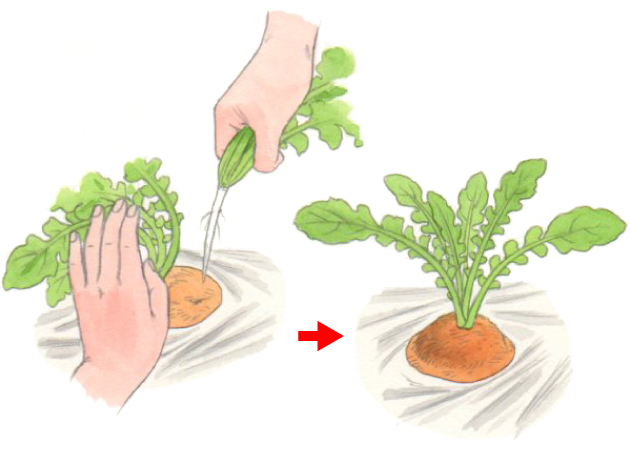

タネまきから2週間後、本葉が3枚程度、草丈が10~15cmになったら2本に間引きます。

〈2回目〉

1回目の間引きから2週間後、本葉が6枚程度の頃に1本に間引きます。間引きは弱々しい株を引き抜くか、地際をハサミで切ります。

間引きのあとは必ず土寄せをします。株元に土を盛るようにすることで倒伏を防ぐことができ、根もまっすぐになります。また、株を引き抜いた場合、抜いた跡の穴は埋めておきます。

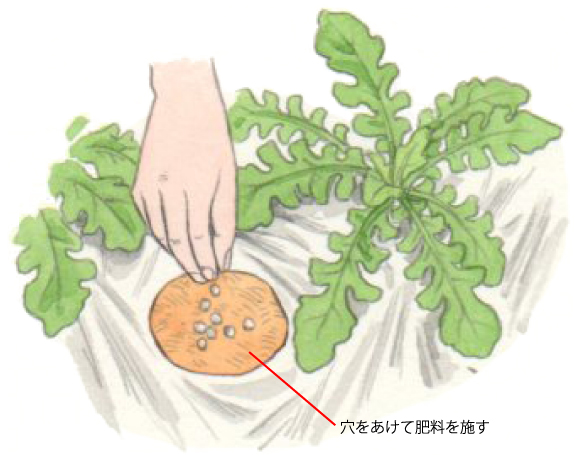

4.追肥

2回目の間引き後、畝100cm当たり30gのボカシ肥料を条間(植え床の中央)にスジ状にまいて土をかぶせます。

マルチフィルムがある場合は、マルチフィルムの中央に植え穴と同じ間隔で穴をあけて施すか、マルチフィルムの植え穴から手を入れて施します。どちらの場合も手でかき混ぜるなどして土と混和させます。

5.病害虫対策

こまめに観察して、卵や若齢幼虫の時に発見して取り除くことが基本です。

発生初期には、週に1回程度、水で300倍に希釈した食酢やニーム由来の植物抽出液を散布することも効果が期待できます。

6.収穫

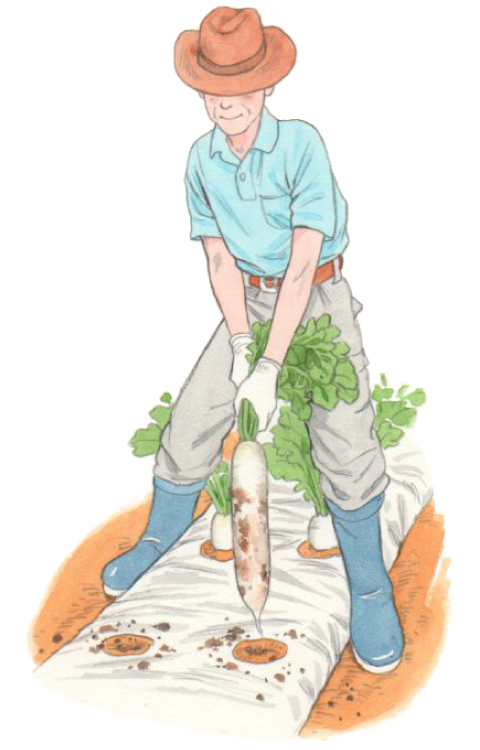

「青首総太り」タイプのダイコンの場合、タネまきから80~85日で収穫期になります。根部が地上にせり出し、外側の葉が垂れてきたら収穫の時期です。収穫が遅れると根が割れたり、すが入ったりして品質を落とすので、適期を逃さずに収穫しましょう。

収穫は葉のつけ根を持って真上に引き抜きます。

有機栽培のコツ

病害虫の多い時期を避けて栽培し、被害を減らす

有機栽培では、病害虫に対して自然界に存在しない化学合成農薬は使わないので、病気や害虫が出やすい時期をなるべく避けて栽培します。一般的に野菜が育ちやすい時期は、それをエサにする害虫も多く発生するので、すべてにおいてうまくいくわけではないのですが、栽培期間を少しずらすことによって被害を少なくすることが可能です。

例えば、今回紹介したダイコンの秋まき栽培では、8月下旬からタネまきができますが、その頃はまだ害虫がたくさんいる時期なので、タネまきを遅らせて気温が下がってくる9月下旬にします。そのことでダイコンの生育が遅れ、霜害を受けたり抽苔したりしないように、マルチ栽培にして生育を早める工夫をします。このようなひと手間が病害虫の被害を少なくしてくれます。

次回は「タマネギ」を取り上げる予定です。お楽しみに