野菜用としてのエンドウは、実が膨らむ前の平たい莢を食べるサヤエンドウ(絹莢エンドウ)と、膨らんだ青い豆を食べる実エンドウ(グリーンピース)に分けられます。また、サヤエンドウでは中の豆が大きくなっても莢ごと食べられるものも開発されていて、スナックエンドウやスナップエンドウの名でなじみになっています。それぞれ、用途や食べ方が異なりますが、一早く春を感じさせてくれる“まばゆいばかりの緑”を楽しんでください。

ソラマメと同じく、連作を嫌う上に、特にサヤエンドウは家庭菜園では収穫期間が短いのですが、採れば採るほど収穫量が増え、少ない株数でも一家に十分な量が収穫できるので、ぜひ作ってほしい野菜です。

収穫の最盛期を向かえた絹莢エンドウ。早採りが柔らかくて美味 写真:谷山真一郎

分類と生態

原産地:中央アジア〜地中海沿岸

科名:マメ科エンドウ属

連作障害:あり(3〜4年あける)

生育適温:15〜20℃

作型と栽培

ソラマメと同様に秋まき栽培が基本作型

エンドウの原産地は明らかではありませんが、ソラマメと同様に中央アジアから地中海沿岸とする説が有力で、本来は長日植物です。現在の品種は日長をあまり気にしないで栽培できますが、花成(かせい=花芽が形成されること)には低温が必要で、発芽中から低温に感応して花芽分化が起こるシードバーナリ型植物です。

一般的な長日植物と同様に、寒さには強いが暑さに弱く、生育適温はソラマメと同様に15~20℃です。しかし、耐寒性はソラマメよりはやや弱く、幼苗期は0℃以下、開花以降は5℃以下で生育障害が出ます。従って、温暖地や越冬可能な寒冷地では、秋にタネをまき、小さな株で越冬させて低温にあわせ、春に開花させ収穫する秋まき栽培が基本作型です。

つるあり種とつるなし種の違い

サヤエンドウには絹莢エンドウとスナック(スナップ)エンドウがあり、さらに、つるあり種とつるなし種があります。

つるあり種は草丈が120cm以上と高くなり、長い支柱が必要になります。つるが長い分、収穫量は多くなります。つるなし種は草丈60~70cmとコンパクトに育ちますが、やはり支柱は必要です。つるが短い分、収穫までの期間は短く早く収穫できますが、収穫量はやや少なめです。

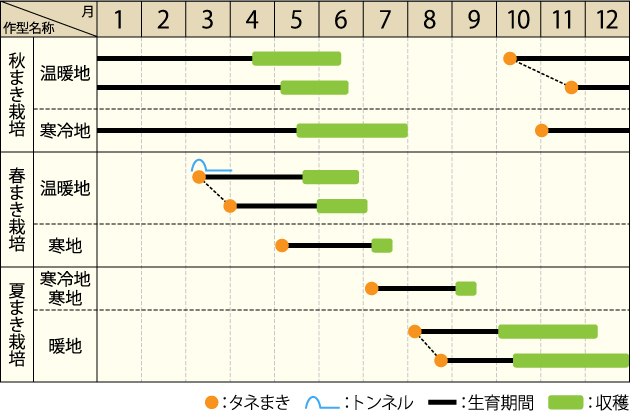

エンドウの作型例

各作型の特徴と栽培のポイント

[秋まき栽培]

温暖地や越冬可能な寒冷地(岩手県以南)における露地栽培の基本作型。秋にタネまきをして春に収穫する。

秋まきのポイントは早まきをしないこと。早くまき過ぎると、越冬時に株が大きくなり過ぎて霜や寒さにやられてしまう。耐寒性が最も強い本葉2、3枚の状態で冬越しさせるのが理想なので、南関東では11月20日ごろまでタネまきを遅らせてもよい。

実エンドウ(グリーンピース)は冷凍貯蔵ができるため、農家の栽培においても周年生産の必要性が乏しく、サヤエンドウの基本作型である10~11月タネまきで、5~6月収穫の秋まき栽培が一般的。また、実エンドウ栽培に使われる品種は低温要求性の高いものが多いので、その意味からも低温を経て開花させる秋まき栽培が適している。

[春まき栽培]

温暖地では秋まき栽培が最適だが春まき栽培も可能で、3月にタネまきをして6月に収穫する。3月末よりも早くまく場合は、温度が十分ではないのでトンネルの中にタネまきをする。収穫期は秋まきよりも遅くなるが、4~5月に一気に生育し、5月下旬〜6月には収穫が始まる。

なお、北海道などの寒地では、越冬が不可能なため春まき栽培になる。収穫期が夏になるので、夏が冷涼な地域での作型。

[夏まき栽培]

夏にタネまきをして秋に収穫するが、寒冷地・寒地では春まき栽培に連続した作型となり7月にタネまきをして9月に収穫する。

一方、とりわけ冬が温暖な暖地では8月にタネまきをすると10~12月の収穫が可能となり、暖地型の夏まき栽培になる。これは四国や九州をはじめとし、伊豆半島や紀伊半島、瀬戸内海沿岸などでも行われる。この場合、低温にあう可能性が少ないので、品種によっては花が付きにくいこともあり、低温要求性の低い品種を選ぶ必要がある。

栽培手順(暖地)

1.植え床の準備

マメ科の野菜を3~4年作付けしていない場所を選びます。土壌の酸度が心配な場合はタネまきの1カ月前に有機石灰を1平方メートル当たり60g施します。2週間前に1平方メートル当たり堆肥1Lとボカシ肥料100gを全面に散布し、土とよく混ぜておきます。

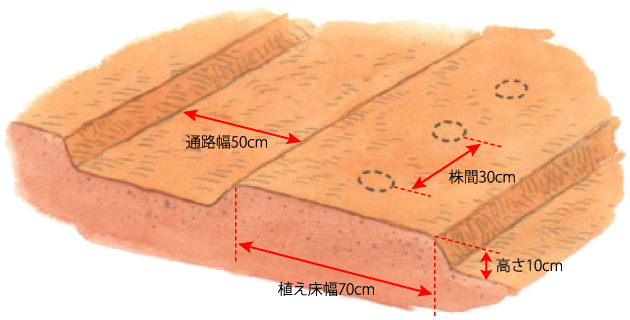

〈1条植え〉

植え床幅70cm、通路幅50cmで畝の高さ10cmほどのベッドにし、株間30cmの1条植えとします。

つるあり種の株間は30cm、つるなし種は草丈が大きくならないので株間は15cmと狭くして大丈夫ですが、必ず1条まきにします。密植するとつるばかりが茂り、花付きが悪くなります。

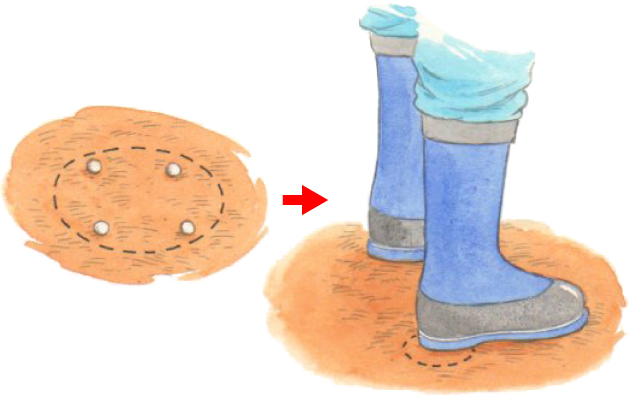

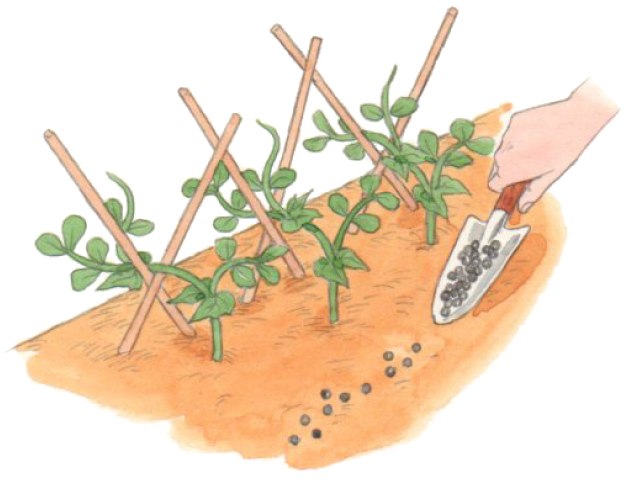

2.タネまき

瓶などの底で鎮圧して深さ3cmほどのまき穴を作り、1カ所に3、4粒のタネをまきます。次に2~3cmの覆土をして、かかとで踏んで鎮圧します。乾燥しているようならば水やりをします。

3.タネまき後の管理

タネまき直後のタネをヒヨドリなどに食べられてしまわないように、発芽までは不織布のべたがけをします。植え床全体を「パオパオ®」などの不織布で覆い、裾を留め具で数カ所固定します。

株数が少ない場合は、育苗用の白いポリ鉢を逆さにしてかぶせるなどで代用します。

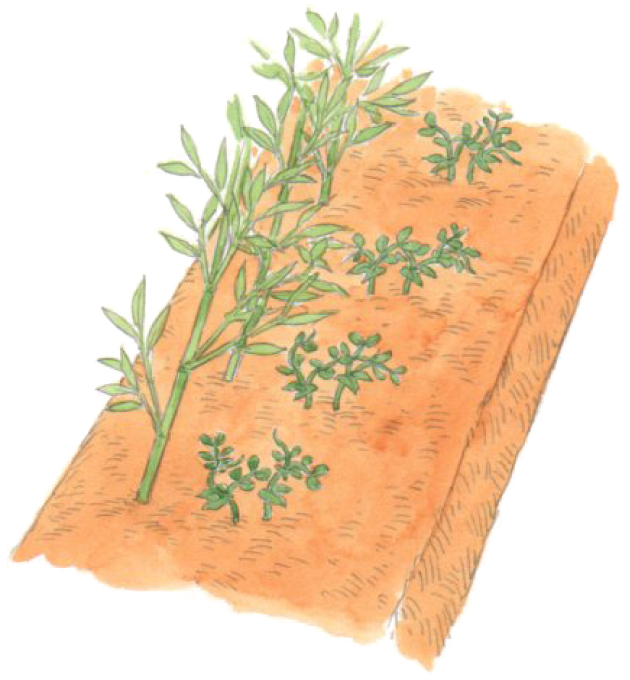

4.間引き

タネまきから1週間ほどで発芽します。本葉が3枚のときに2本に間引きます。

エンドウもソラマメと同様に、発芽時に子葉を地下に残して出芽する地下子葉植物です。

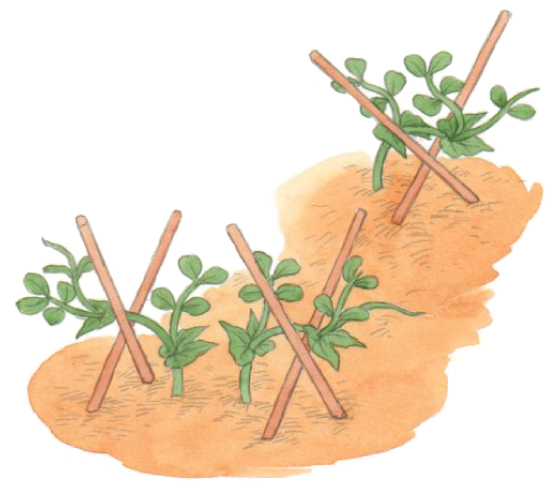

5.防寒

寒風や霜よけに、笹竹を東西畝の場合は北側(南北畝では西側)に30cm程度の間隔で立てます。

風当たりが強い場合は、株が風で振り回されないように、長さ30cm程度の棒を十字に挿して1株ごとつるを固定しておくとよいでしょう。

寒さの厳しい地域では「パオパオ®」など不織布のトンネルで覆います。

6.追肥

春になり花が咲き始める前に追肥を行います。1平方メートル当たり50gのボカシ肥料を株の周囲に施し、土をかぶせます。

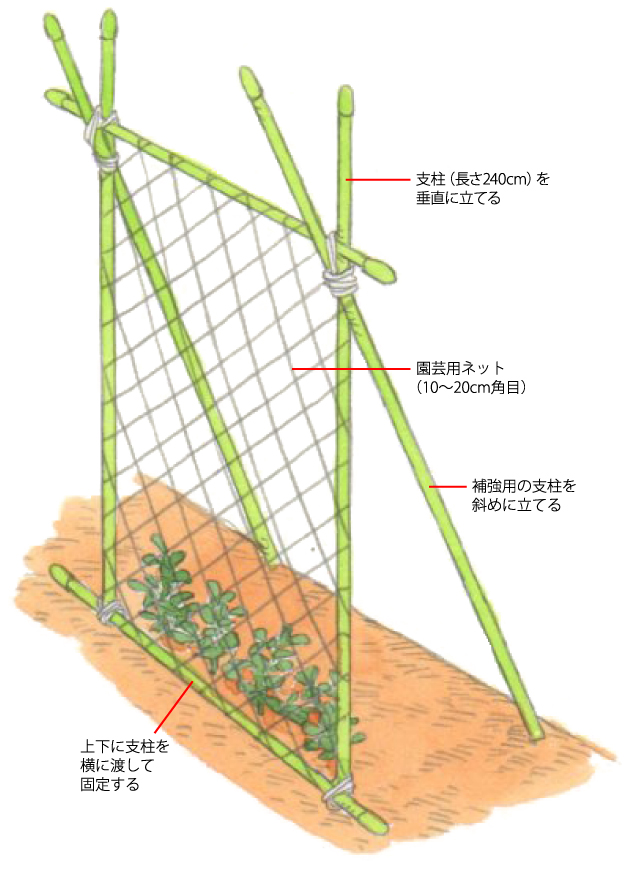

7.支柱立てとネット張り

支柱やネット張りは、つるや葉に十分に光が当たるようにするために重要です。つるなし種でも支柱は立てます。

追肥をしたら、つるが本格的に伸びる前に、支柱を立てて園芸用ネットをスクリーン状に張ります。

つるの誘引にネットは最適ですが、ネットがたるんでいると株が風で揺らされて生育が悪くなるので注意します。

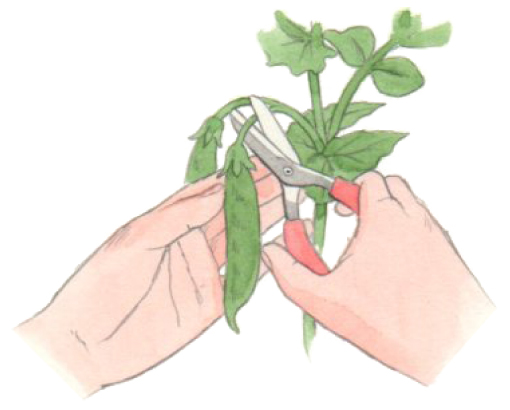

8.収穫

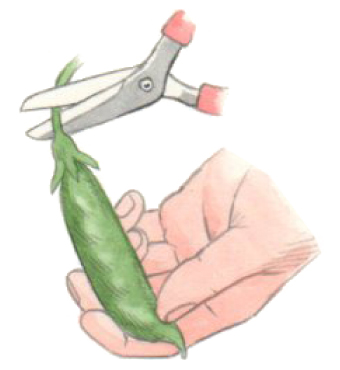

品種により収穫時期が異なるので、品種に合わせて収穫します。収穫は爪先でつまんで行うこともできますが、はさみを使って切り取る方が株を傷めません。

〈絹莢エンドウ〉

開花後20~25日で収穫します。柔らかいうちに早採りをします。摘み取れば摘み取るほど次から次と実がなります。取り残して大きくしてしまうと、つるに負担がかかり後のなりが悪くなるので、どんどん収穫する方が多収になります。

〈スナック(スナップ)エンドウ〉

莢が膨らんできたら採り頃で、緑色が鮮やかなうちに収穫します。多少採り遅れても莢や実は柔らかいのですが、早めに収穫する方が株を疲れさせず多収になります。

〈実エンドウ(グリーンピース)〉

豆が十分に太り、莢の表面にしわが出始めたら収穫適期です。熟し過ぎると甘みがなくなるので、タイミングを逃さずおいしいうちに収穫します。

有機栽培のコツ

チッ素肥料を減らして病害虫の発生を軽減

葉や花が白く粉を吹いたようになるうどんこ病や、ウイルス病を媒介するアブラムシがよく発生します。これらはチッ素肥料が多いと出やすい傾向があるので、肥料の量には注意します。前作(夏作)で追肥をしている場合は、肥料は標準の半量程度と少なめにします。

アブラムシは早期発見、早期駆除が鉄則ですが、光るものを嫌う習性を利用して、シルバーのマルチフィルムを張ると発生を少なくできます。また、つるが混んできたら整枝をするなどして風通しを良くしておくと、アブラムシだけでなく、うどんこ病の発生を遅らせることができます。

また、栽培の後半には、エンドウハモグリバエの幼虫が付くことがあります。これは、葉に白い線を描いたような模様が出るのですぐに分かります。大した被害にはならないので、通常は特別な対応はいりませんが、被害葉の白い線の中に幼虫や蛹(さなぎ)がいるので、つまんで畑から持ち出して処分します。

次回は「レタス」を取り上げる予定です。お楽しみに。