中国雲南省林業試験場を訪問したときのこと。ハウスの中にはウチワサボテンがたくさん植えられていました。奇異に感じて質問したところ、その答えは意外なものでした。

オプンティア

ウチワサボテンの一種、オプンティア(Opuntia sp)サボテン科ウチワサボテン属。サボテン属は、北米から南米の地域に生息する多肉質の植物です。ウチワサボテン属は、サボテンの中でも数多くの種属を分布させ、意外と耐寒性もあり、日本の温暖地であれば、外に植えて育てられる種もあります。

写真右の白い部分がカイガラムシ

そのウチワサボテンには、植物害虫のカイガラムシがたくさん付いていました。その虫は、コチニール(Cochineal)カイガラムシといって、サボテンに寄生するアメリカ大陸固有の昆虫です。ここでサボテンを栽培する理由は、このカイガラムシの飼育実験と、その産業化だそうです。

そのコチニールカイガラムシをつぶすと、指がきれいなカーマイン色に染まりました。このカイガラムシは、体内でこのような色素を合成します。そして、飲料、菓子、かまぼこなどの色付けに使い、口紅やほお紅にも使われるというのですから驚きです。このカイガラムシ以外にも、ラックカイガラムシ(Kerria lacca)という昆虫から染料とワックスを採ります。塗料をラッカーといいますが、その虫の名前のlaccaが語源なのです。

二つのカイガラムシから採れる赤色染料には毒性がないとされ、世界的に利用されていますが、植物からもこのような色素が採れます。その植物の学名は、Phytolacca(フィトラッカ)という属名です。

属名の意味は、Phyto(植物)+lacca(染料)の合成語です。虫の体液色素は無毒なのですが、この植物が作る色素は有毒です。肌からも毒素は侵入しますのですぐに手を洗いました。今回は、この色素を作る植物についてのお話です。

ヤマゴボウ

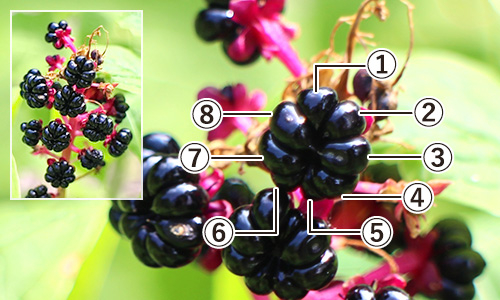

Phytolacca(フィトラッカ)という学名は聞いたことがないかもしれませんが、ヤマゴボウという植物は知っているという方は多いと思います。ヤマゴボウ属は、世界で30種以上あり、樹木になる種(しゅ)もあります。その分布中心と多くの種は、南アメリカにあるといわれ、東アジアには少数が分布します。上の画像は、中国河南省の森の中に生えていたヤマゴボウPhytolacca acinosa(フィトラッカ アシノーサ)ヤマゴボウ科ヤマゴボウ属です。

こちらは、北海道中部の森陰に生えているヤマゴボウの様子です。ヤマゴボウは、東アジアの温帯に生息する種です。日本は、移入分布という説もあります。ヤマゴボウは林縁や道端にも生えますが、林内の薄暗い場所にも生息していて、日本に元々原生している植物のようにも見えます。

ヤマゴボウの根は、太く肉質なので、ゴボウと間違えるような名が付いたのでしょうが、この命名がいろいろな問題を起こす原因になっているのでした。ヤマゴボウの茎は直立して、50~80cm程度に育ちます。総状の花序を直立させて、多数の両性花を付けます。一つの花被の大きさは1cm未満、花被片は5個、雄しべ、雌しべは多数に見えます。この花柱は、果実ができても下垂しないで直立しているのが、東アジアのヤマゴボウの特徴です。

ヤマゴボウの果実は、八つに分割されています。果汁を含んで熟すので、このような果実を「液果(えきか)」といいます。色は濃い紫色で、偏球形です。ヤマゴボウの種形容語のacinosaとは、「ブドウの実のような、ブドウの種子に似た」ことを意味しています。学名のシノニムは、Phytolacca esculentaといいます。その種形容語のesculentaの意味は、食用になる、食べられるという意味です。そして昔は生薬とされた歴史があります。ところがです。それが大きな間違いなのでした。ヤマゴボウは、全草が毒だったのです。

ヨウシュヤマゴボウ

東アジアのヤマゴボウは、日本でも見られますが、それほど目立つ植物ではありません。通常、私たちがよく目にするのは、アメリカヤマゴボウと呼ばれる帰化植物の方だと思います。ヨウシュヤマゴボウPhytolacca americana(フィトラッカ アメリカーナ)ヤマゴボウ科ヤマゴボウ属。学名を訳すと「アメリカ産の植物色素」という意味です。この植物は、北米東部・中西部・メキシコ湾岸などに生息するので、アメリカヤマゴボウともいいます。明治に渡来してからすっかり日本の国土になじみ、各地の空き地や荒れ地、人が開発した現場など、開けた明るい場所でよく見る大型の雑草です。

ヨウシュヤマゴボウは、葉も30cmに及び、草丈も2m程度に育つとても大柄な草本なので、存在感があります。通常、葉色は明るい緑色ですが、黄緑色の品種、秋になると赤く葉色を変える株もあり、見栄えがよく、芸達者な一面もあり、園芸的に利用すると魅力的な植物でもあります。

ヨウシュヤマゴボウは、株も大きければ花穂(かすい)も大きいのです。東アジアのヤマゴボウは、花序を直立させますが、この種(しゅ)は横臥(おうが)、もしくは下垂させるので区別は明確です。原産地のアメリカでは、伝統的に火を通すなどの適切な調理方法で若葉を採取して食べる習慣があるようなのですが、成熟に従って毒素も増していくので「触らぬ神にたたりなし」です。厚生労働省の自然毒プロファイルにも「果実と根に有毒成分を含み、食べると腹痛・嘔吐(おうと)・下痢を起こし、ついで延髄に作用し、けいれんを起こして死亡する」との記述があります。中毒者は、ヤマゴボウといういかにも食べられそうな名前で誤認したとのことです。

この果実、見たことあると思います。ヨウシュヤマゴボウの果実は、見栄えがよく、魅力的に見えます。この果実は、哺乳類には毒なのですが、鳥類は耐性があるらしく、気にしないで食べます。そして、種子をあちらこちらにばらまき、増えていきます。その種子は、長期にわたって土の中で発芽力を失わない頑強さがあり、空き地などに芽を出して茂るのです。

ヤマゴボウ属が作る色素はきれいな赤色なので、英語でink berryともいわれ、安いワインの着色料とされてきた歴史があります。しかし、全草が毒だということが分かり、その色素も有毒なのでした。今の時代に生まれてよかったです。特に、ヨウシュヤマゴボウ(アメリカヤマゴボウ)は、有毒とされています。それは、近所の空き地や道端などに生えていますので、皆さまご注意をお願いします。

※よく分からない植物や有毒植物は、触れずに観賞しましょう。万が一、触れてしまった場合は、せっけんなどを使ってよく洗ってください。

次回は、「ノボタン[前編]」です。お楽しみに。