家庭菜園で目指したいのは「地力」の高い土。地力が高ければ高いほど、作物がよく育ちます。第2回は、まず畑の土の現状を「見える化」する方法を紹介します。

目次

はじめに

前号で紹介したように、有機栽培ではそこにある自然の仕組みを生かすことが重要です。あらゆる動植物はただ生きているだけで、与えながら与えられ、関わり合いながら大きな循環を生み出しています。この循環の力を最大限に生かすことが「地力」の高い土をつくる一歩です。地力が上がれば、一作ごとに肥料や堆肥の量を減らせるようになり、体(労力)にも財布にも優しいというわけです。

第2回は、畑の生産力を示す「地力」について解説するとともに、自分の畑の土を「見える化」する方法の一例を紹介します

ヒメミミズなど多様な土壌生物がいる土を目指そう

指標は「物理性」「化学性」「生物性」

地力は、次の三つの要素がそろうことで成り立っています。

一つ目は団粒構造の発達を要とする「物理性」です。作物が根を張りやすい十分な深さがあるかどうかも作物の出来不出来を大きく左右します。

二つ目が「化学性」。これは作物が育ちやすい土壌酸度(pH)かどうか、必要な養分が整っているかどうかです。

三つ目が生態系の豊かさを示す「生物性」です。生態系が豊かであるほど土中から作物への養分の循環量が大きくなり、天敵による拮抗(きっこう)作用で病虫害を抑える力が働き、農薬が控えめでも作物が育ちやすい畑になります。

これら三つの要素は、すべて連動しています。とくに基盤となる物理性は他の二つの要素を支える土台であり、もっとも重要な要素といえます。

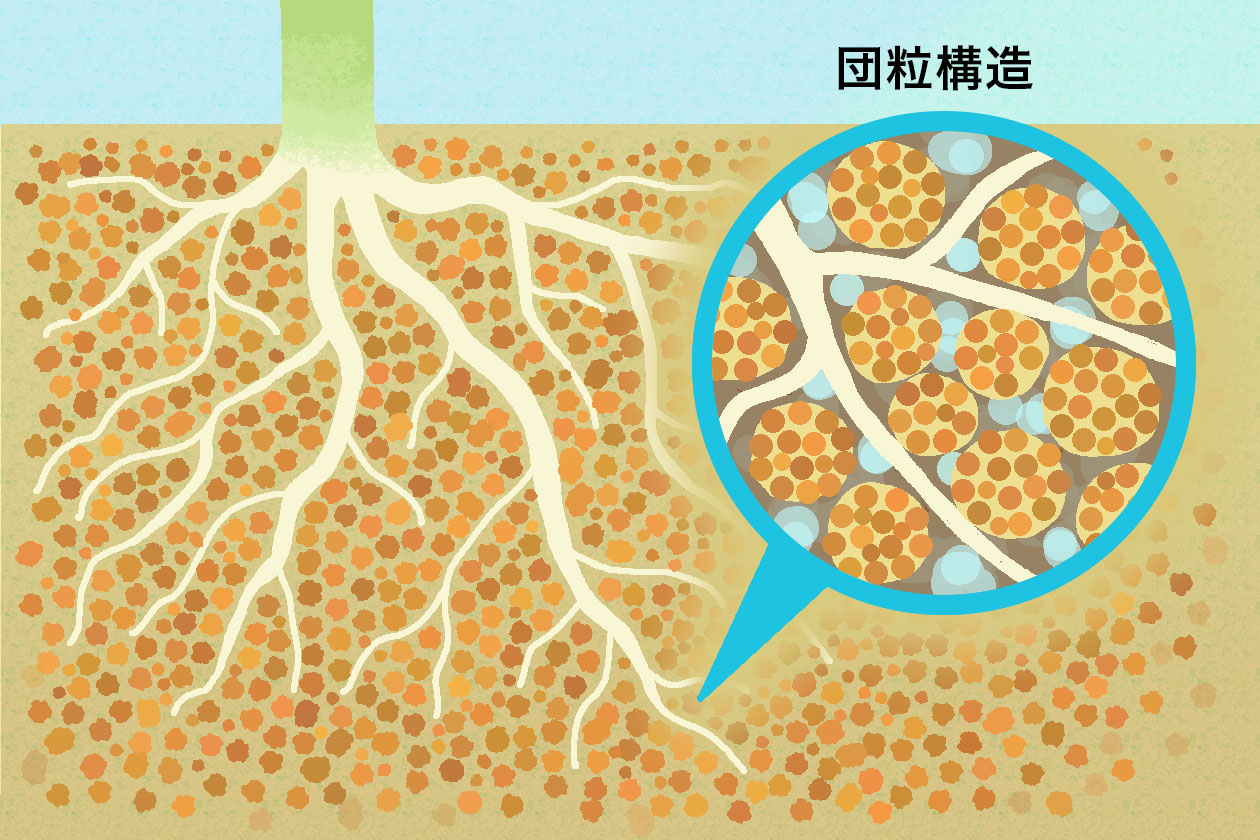

地力の高い土は、「団粒構造」が発達している

中でも、地力の高さの指標となるのが、団粒構造の発達具合です。団粒構造とは、土の粒子同士がくっついて、コロコロとした大小の塊を形成した状態。団粒構造が発達すると土の中に多くの隙間ができるため、そこに空気や水などが入り込みやすくなり、「水はけよく、かつ水持ちもよい」という相反する性質を兼ね備えた、作物が育ちやすい畑になります。

団粒構造を発達させるのに欠かせない主役が、土壌中の微生物です。緑肥作物や残渣(ざんさ)※といった有機物は、微生物を繁殖させるためのいわば起爆剤!微生物たちは、これらに含まれるでんぷんや糖分、アミノ酸を食べて分解し、粘着性の物質を分泌。このネバネバした分泌物が接着剤となって、土を形成する、鉱物由来の無機物の粒と動植物由来の有機物の粒がくっつき、団粒の基礎ができます。

こうしたサイクルが繰り返されると、最終的に水に浸っても崩れないほど丈夫な「耐水性団粒」が形成され、地力の高い土になります。

※残渣…野菜の収穫後に残る茎や葉、根

葉菜類の栽培で、地力を評価しよう

畑の地力がまるで分からない場合、基本的に農家は土壌診断に基づいて基盤を整備することからスタートします。しかし、家庭菜園なら葉物を育てることで簡易的に評価してみるのがよいでしょう。

おすすめは、成長が早い葉菜類のコマツナと、中性土壌を好み酸性土壌に特に弱いホウレンソウです。どちらもよく育てば、その畑の地力は取りあえず合格。もしコマツナが育たなければ、痩せた土である可能性が高いといえます。ホウレンソウが育たない畑は、pHが酸性に傾いている可能性があります。

コマツナが育つのは最低条件で、ハクサイが結球する畑であればより地力が十分といえる

とくに、造成地や庭土、放置された荒れ地などは地力が低いことが多く、何も対策をしないとほとんどの野菜がよく育ちません。こうした場所で野菜作りを始める場合は、最初は堆肥や有機質肥料、緑肥作物などをすき込んで、畑の基盤となる土づくりをしてから野菜の栽培をスタートするといいと思います。有機物をすき込み続けると、土壌の微生物の働きが活性化して土の団粒化が進み、野菜が育ちやすい土壌になります。詳細は第3回で紹介します。

中性土壌を好むホウレンソウが育ちにくい場合は、酸性に傾き過ぎている可能性が高い

雨上がりの畑から見えること

さて、上で紹介した「物理性」のよしあしを左右する「団粒構造」。団粒構造の発達具合を確認しやすいのが、雨が降った後の様子です。

団粒構造の発達した土は、雨が降っても自然に浸透していく

団粒構造が発達していない土は「単粒構造」といい、土が細かい粒子のままサラサラしている状態です。この土壌は土の間の隙間が少なく、空気や水の透過性が悪いため、土中が酸素不足になりやすい環境。一方、団粒構造が発達した畑の土は、雨水が自然に浸透し、ほどなくして乾いて、土が硬くなることはあまりありません。雨が降った翌日になっても水が浸透せずにぬかるんでいたら、団粒構造がさほど発達していない可能性が高いといえます。

団粒構造の出来をチェックしよう

団粒構造の発達具合は、自分で調べられます。大小の土の粒が混ざり合って固まった団粒と団粒の間には、隙間ができているため、土中には水が浸透しやすい一方、団粒内に染み込んだ水はなかなか放出されません。団粒構造の最終形態である「耐水性団粒」となると、団粒内部に水を閉じ込める一方、外部からの水ははじきます。

そこで試してほしいのが、畑の土を水に入れる実験です。水の濁り具合によって団粒化の進度を判定できます。団粒構造が発達した土ほど、水に土が溶けないため透明。団粒化が進んでいない土は、粒子がすぐ水に溶けて濁ります。ぜひチェックしてみましょう。

団粒化の進度を調べる方法

1.土を採取する

表面の乾いた部分を避け、深さ15cm以内の土を採取。乾燥すると団粒が壊れてしまうので、なるべく調べる直前に取り、密閉できるビニール袋に入れて乾燥を防ぐ。

2.水の入った容器に、静かに土を入れる

ガラス瓶などふた付きの透明容器に水を8分目まで入れ、静かに土を入れる。水の容積の、20分の1前後の土が目安(1Lの水であれば50~60mLの土)。

3.ぎりぎりまで水を注ぐ

容器の縁からこぼれないぎりぎりのところまで静かに水を注ぐ(容器に空気が入らないようにするため)。勢いよく注ぐと土が濁り、正確な判定ができなくなるので注意する。

4.土に満遍なく水をなじませる

ふたを閉め、土が動く速度に合わせてゆっくりと2回上下に返して土に水をしっかりと触れさせる。勢いをつけて返すとその影響で水が濁ることがあるので静かに行う。

1.「団粒構造」が発達した土

収穫中の畑の土。土が水にほとんど溶けず濁らない。耐水性の団粒構造が出来上がっている証拠。

2. やや団粒が崩れた土

植え付けの準備をした畑の土。実験前に耕した影響で、団粒の一部が崩れて粒子が水に溶けたが、上の写真程度の濁り具合であれば、作物が根付けば再び団粒化する。

3. 典型的な「単粒」の土

裸地で管理している畑の土。水に入れた直後から細かい粒子が溶け出て、時間がたっても濁りが収まらない。作物を育てていない畑では団粒構造は形成されにくい。

畑の土を触ってみよう

最後に、地形などにも影響を受ける「土質」についてお話ししておきます。畑の土は千差万別で、起伏に富んだ地形の日本にはさまざまな土があります。その土の個性(性質)を分ける一つが土の粒子の大きさ。土の粒子は、鉱物を由来とする無機物と、土壌微生物や動植物の遺骸を由来とする有機物に大別されます。鉱物由来の粒子は大きさによって細かく分類されており、もっとも小さな粒子である「粘土」(0.002mm以下)がどの程度含まれているかによって基本の性質が異なります。

粘土の割合が多ければ水持ちや肥持ちがよい反面、水はけが悪くなります。粘土の割合が多い土は専門的な呼び方で「埴土(しょくど)」といい、粘土の割合が少ない土を「砂土(さど)」といいます。粘土をほどよく含み、粗い粒子である砂もほどよく混ざった「壌土(じょうど)」は、もっとも畑として使い勝手がよいといえます。土を触ることでおおまかに分かるので確認してみましょう。

粘土の割合に応じた土の性質(主な3タイプ)

※以下の三つの性質の間にそれぞれ中間の性質のものもある。

砂土

・粘土の割合が12.5%以下

・水はけ◎

・水持ち×

湿らせた土を指ですり合わせたときにザラザラとしていて、ぬるぬるとした感触がほとんどない。

壌土

・粘土の割合が25~37.5%

・水はけ◎

・水持ち◎

湿らせた土をこねて握ったときに、鉛筆くらいの太さにまとまり、つつくとほろりと崩れる。

埴土

・粘土の割合が50%以上

・水はけ×

・水持ち◎

湿らせた土をこねて手のひらで転がしていくと、コヨリのように細長くなる。

どんな土もポテンシャルがある!

ただし、壌土でないからといってダメというわけではありません。埴土なら、畝を高くしたり、排水用の溝を作ったりすると畑の水はけがよくなります。反対に、砂土なら水やりや追肥を小まめにするといった対策ができます。

また、どんな性質の土であっても、堆肥や緑肥作物などの有機物をすき込み、作物を育て続けると必ず団粒構造が発達した土に変化し、水はけや水持ちのバランスが向上します。第1回で紹介した自然の生態系循環をうまく利用すれば、どんな個性の土でも栽培しやすくなっていく可能性を秘めています。

おわりに

第2回は、「地力」の高い土を目指すために畑の土を「見える化」しよう、というテーマで話をしてきました。「地力」を構成する三要素「物理性」「化学性」「生物性」の中でも、「物理性」がもっとも重要です。団粒構造が発達していて、さらにもともとの土質が「壌土」であれば、より恵まれた条件といえるでしょう。

団粒構造を発達させていくには、有機物の力、微生物の力が欠かせません。第3回は、緑肥作物を活用して土の土台を整える方法を紹介します。

文:加藤恭子 写真協力:高橋稔