畑の土の状態を「見える化」して、土の硬さや団粒構造に課題のある畑で取り入れてほしいのが「緑肥作物」。第3回は、緑肥作物を活用して土の土台を整える方法を紹介します。

目次

地力を向上させるには

前回までに紹介したように、地力を向上させる初めの一歩は、土づくりを担っている微生物や小動物に、餌となる有機物を与えること。作物をしっかり育てて、その残渣(ざんさ)をすき込み続けると、彼らの活動が活発になって生態系の循環の勢いが加速。速やかに団粒構造が発達し、地力が向上します。

また、多様な生物が拮抗(きっこう)し合うことで病害虫も抑制され、結果として、農薬控えめかつ少量の肥料でも野菜が育ちやすい環境になります。そうした畑の土台を整えるのに役立つのが「緑肥作物」です。第3回は、緑肥作物の活用方法を中心に紹介します。

そもそも、緑肥作物とは

緑肥作物とは、収穫せずに田畑にすき込み、次作以降の栄養とする目的で栽培する作物のことをいいます。主にイネ科やマメ科の作物が活用されています。

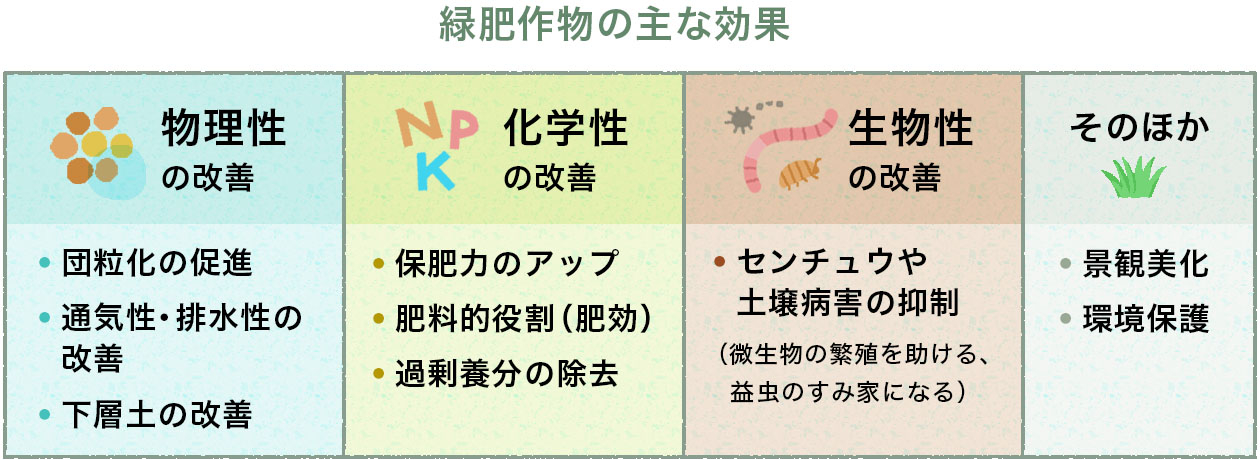

栽培できる期間が長く、使い勝手のよいエンバク

緑肥作物のメリットは、土壌環境の改善です。まず畑に有機物を供給することです。緑肥を畑にすき込むことで、有機物が供給され、それが、さらに微生物の餌となって土壌生物の活動を活性化させ、養分の循環量を増やします。やがて腐植(有機物が微生物によって分解された状態)となって土の質や保肥力を高めます。堆肥や肥料の削減、団粒化の促進や通気性・排水性の改善にも効果をもたらし、まさにいいことずくめなのです。

背丈の低い野菜の敷草としても使えるマルチムギ

なお、堆肥との大きな違いは、緑肥作物は「生きている」ということ。緑肥作物は栽培期間中に根から根酸(有機酸)などの分泌物を放出して地中の微生物の繁殖を助け、地上では益虫のすみ家になるなど、畑の生物性の向上にも役立ってくれます。

「根耕力」が強いソルゴー

万能!土をふかふかにする緑肥の力

中でも緑肥作物の大きな効果が、「根耕(こんこう)」。つまり、根の土を耕す力です。特に地中深くまで根が伸びるイネ科のソルゴーは、草丈3m以上、根の深さは1m以上にも達します。この深さは、人力はもちろんトラクターでも耕せない領域。

緑肥作物の根が伸長することで、かちかちの下層土を割って水や空気の通り道を作るだけでなく、団粒化を促進させて根の周囲の土をほぐし、より深い領域まで使える畑へと進化させてくれるのです。

「根耕力」が強いソルゴー

地中深くまで張り巡らされた根穴に残った根は、土壌生物によってゆっくりと分解されていくため、「根耕」の効果は1年以上持続すると実感しています。試しに土を掘って、ソルゴーの枯れた根をたどってみたところ、深さ1mほどの根穴にトビムシやヒメミミズといった土壌生物が見られました。それほど、緑肥作物には下層の土を改善する効果があるということです。

上の写真は、東京農業大学と合同で緑肥作物による物理性改善の効果を調査したもので、ソルゴー栽培後にダイコンを育てたときの深さ約90cmの土の様子です。写真中央の茶色い根がソルゴーの枯れた根で、ソルゴーが土を砕いた後を利用して、ダイコンの白い根が伸びていました。

栽培のタイミング

緑肥作物を育てている期間は、その面積分は野菜を植えることができないため、必要に応じて計画を立てましょう。後述のように野菜作りで土を改善していくこともできますが、すぐにでも土の硬さを改善し、団粒化を進めたいという畑では、割り切って1作分を緑肥作物に充てる価値もあると思います。

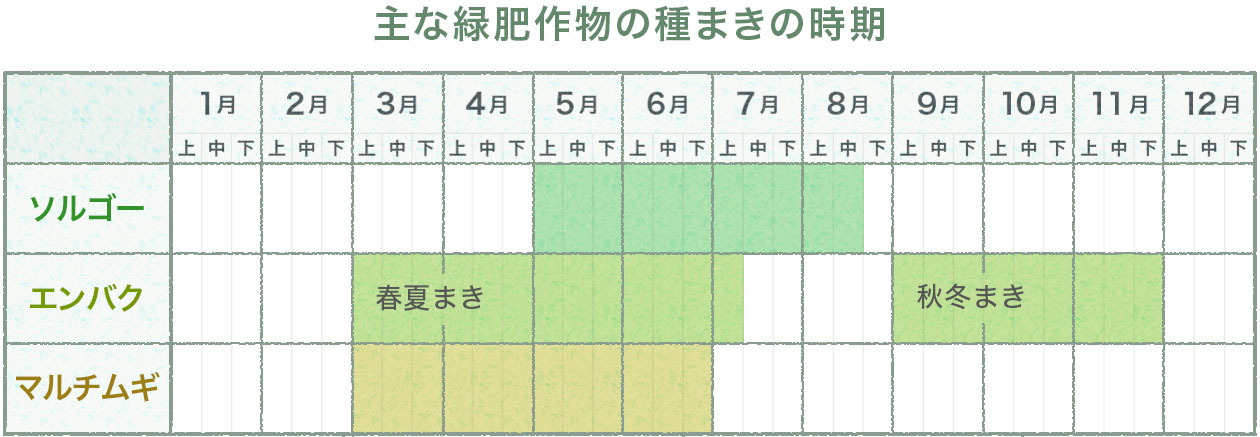

僕の場合、春夏作の間、畑の周りを囲う障壁目的も兼ねてソルゴーを植えたり、春夏作後の間作としてソルゴーを植えたりしています。

畑の周りにソルゴーを植えて、障壁としても活用

秋にはエンバク、ライムギ、オオムギなどのムギ類をまいて越冬させ、春にすき込んでから、夏野菜の作付けをします。果菜類の畝間にはマルチムギやエンバクをまいて、敷き草として利用しています。

センチュウなどの病虫害を抑制する効果がある品種の緑肥作物も積極的に取り入れています。例えばトマトの青枯れ病が出てしまった畑には、辛味成分「グルコシノレート」を含むアブラナ科のカラシナなどの緑肥作物を育てて、春にすき込むと病気の抑制効果が期待できます。

アブラナ科の作物をすき込むと土壌病害虫が抑制される効果が注目されている

※詳しい種まきの時期は、品種の種袋をご参照ください

すき込んだ後は1カ月置く

緑肥作物の育て方は簡単です。種をばらまき、軽く覆土すると、すぐに芽が出てきます。育ったら茎葉が硬くなる前に刈り、その場にすき込みます。このとき、いっぺんに深くすき込まず、2回に分けてすき込むと分解が進みやすくなります。

まず地上部を10cm程度に細かく切ります。面積に応じて、刈り払い機や草刈り機などを使います。

軽く土がかかる程度に浅くすき込み、好気性微生物がいる環境で発酵させます。2週間後にしんなりしてかさが減ったら、深さ約15cmまですき込んで作土層に微生物を広げます。面積に応じて耕運機やトラクターを使います。

このように2回に分けてすき込むことで有用菌が少しずつ広がり、発酵が進んで団粒構造がより発達しやすくなります。ただし注意が一つ。緑肥作物に限りませんが、生の有機物をすき込んだばかりの畑への植え付けは厳禁です。有機物が分解・発酵中に植えると、種や苗の根が一緒に発酵してしまい、うまく育ちません。すき込み後、夏なら1カ月ほど、春先なら3カ月以上おきましょう。積算温度約900度で発酵が進みます。

すき込み後、緑肥作物がしっかりと分解された状態

目安にしてほしいのが匂いです。有機物をすき込むと、まず有機物に含まれる糖やアミノ酸などを利用して好気性細菌や糸状菌が爆発的に増えます。その後、放線菌が分解しにくいセルロースなどを、また担子菌類がリグニンを分解します。そのころは、いわゆる森の土の匂い(放線菌の香り)やキノコのような匂いがしてきます。匂いが落ち着いてきたら準備は万端です。

米ぬかなどを一緒にまくのもおすすめ

ちなみに緑肥作物や野菜の残渣をすき込む際、1平方メートル当たり100~300gの米ぬかをまくとより発酵が進みやすく、次作の肥料分にもなります。痩せた畑なら、1平方メートル当たり500gほどの米ぬかを一緒にすき込んでもよいでしょう。

団粒構造の発達した土壌では作物の細根も発達。育った野菜を引き抜いてみると、根が土をしっかりつかんでいるのがわかる。

ダイズやムギは、緑肥作物の元祖だった

そもそも昔の日本の多くの畑では、マメ科のダイズ、イネ科のムギといった穀物を交互に栽培し、その残渣をすき込むことで、地力を維持していました。これは、緑肥作物による土づくりの効果と同じです。一方で土が肥よくなりすぎると、ダイズはツルボケしてサヤがつかず、ムギは倒伏するなど、かえって育ちにくくなってしまいます。

そこで、野菜の出番です。野菜は養分を吸収し、肥沃になり過ぎると土をリセットしてくれます。このようにマメ科とイネ科を主体とした昔ながらの輪作をすると、少量の肥料で野菜が育ち、病虫害の発生を抑えられます。つまり、野菜の連作障害が発生しづらく、持続的な栽培を可能にする昔ながらの知恵だったのです。

残渣の多い野菜も土づくりに活用できる

家庭菜園ではダイズやムギでなく、野菜を中心に育てる方が多いでしょう。緑肥作物に1作充てるのがもったいないという場合は、残渣が大量に残る野菜を育ててその残渣をすき込み、地力の向上につなげるという手もあります。残渣の多い野菜の代表格は、トウモロコシ、トマト、エダマメ、ハクサイ、ブロッコリー、キャベツ、のらぼう菜など。例えばトウモロコシの後にハクサイ、トマトの後にキャベツといった野菜を組み合わせて栽培すると、多くの残渣を利用できます。

残渣の多いイネ科のトウモロコシとマメ科のエダマメは、隣同士で植えると相性のよいおすすめの組み合わせ

作物をしっかり育てれば、土が育つ

第1回でお伝えしたように、究極をいえば、作物には土を育てる力があります。つまり、作物がよく育てば作物から土中に供給されるアミノ酸や糖が多くなり、微生物がより活性化し、土から作物への養分供給がさらに増えるという好循環が働くわけです。ともかくも、野菜をしっかり大きく育てることが、いい土をつくる一歩といえます。

野菜をしっかり育てることがいい土をつくる一歩

おわりに

第3回は、「緑肥作物」を活用し、地力を向上させていく方法を中心に紹介しました。畑で生態系の循環の勢いを加速させ、団粒構造の発達した地力の高い土にするために、緑肥作物はとても有効です。緑肥作物の活用には、ダイズやムギを交互に育てて、畑の循環を守ってきた昔ながらの知恵が生きていると感じます。第4回は、作物が持つポテンシャルを最大限に生かすため、原産地由来の特性などを探る重要性について考えてみたいと思います。

文:加藤恭子 写真協力:高橋稔