野菜を上手に育てるコツの一つが、「野菜本来の性質を知ること」。原産地での性質やどう変化してきたかを参考に、栽培に役立てていきましょう。

目次

野菜のルーツは栽培の重要な手がかり

野菜のルーツは、世界各地。その野菜がどこで生まれ、どう変化してきたのかを知ることは、栽培の重要な手がかりとなります。例えば熱帯雨林なのか砂漠なのか、日差しの強い高地なのか、木漏れ日の下なのか……。地球上のさまざまな気象条件や土壌で生き残るために、野菜たちは独自の戦略を企て選択し、進化を遂げてきました。第4回では原産地での生態や特性を知り、畑での栽培に生かす方法を中心にお話しします。

6月初旬に定植したミニトマトが花落ち?

昨年、「株式会社いかす」の農園では、6月初旬に定植したミニトマトの第4~7花房が次々と 「花落ち」するという、恐ろしい事件が発生しました。まだ初夏だというのに、最高気温はすでに35度!すさまじい猛暑が、花落ちの原因になったことは明らかです。通常、トマトは第3果房まで無事に着果すれば、あとは順調に実を付けるのですが、トマト自身があまりの暑さに耐えられず、命からがら生き延びるために花を落としたのでしょう。「露地栽培のトマトが花落ちするなんて!」――。6月定植の作型のミニトマトはほとんど収穫できず、僕にとって衝撃的な経験でした。

株式会社いかすで作るミニトマトの大半が「アイコ」。毎年3回の「ずらし植え」で育てている。

しかし、同じミニトマトでも5月初旬に定植したものだけが無事でした。そちらは長期にわたって、しっかり収穫できたのです。この違いはなぜでしょうか?その理由を、トマトの来歴から考えてみましょう。

トマトはアンデス山脈の涼しい環境で育ってきた

トマトの原産地は南米アンデス、標高2000~3000mの山岳地帯です。赤道直下の辺りとはいえ、高地なのでほどよく冷涼。強い光にさらされ、ほとんど雨が降らない、カラッとした明るい気候の土地です。

もともとは高山植物ともいえるトマトの生育適温は、15~25度。つまり、蒸し暑い日本の夏は、実は不得手です。ただし、常に強い光が注ぐ高地で生き抜いてきたトマトは、ある程度大きくなると自分で茎葉をたくさん茂らせて直射日光を和らげることができます。また、旺盛に茂る葉の表面から水分を蒸散させ、周囲を気化熱で冷やすという「天然のクーラー」ともいえる能力を身に付けています。

トマトの茂った茎葉は直射日光を和らげ、気化熱で周囲を冷やす役割を果たす

つまり、5月初旬に定植したミニトマトが無事だった理由は、すでに大きく成長し、これらの能力を十分に発揮できたため。一方、6月初旬に定植したミニトマトはまだ小さく、葉もまばらだったため、暑さを自分で和らげられず、花落ちしてしまったというわけです。

ミニトマトは半放任栽培でクーラー効果を高める

なお、「株式会社いかす」では、ミニトマトは草丈1m以上になったら枝を伸ばし放題にする 「半ブッシュ仕立て」にしています。旺盛に茂った茎葉からまるでミストシャワーのように水分が蒸散し、トマトの株同士が協力して快適な環境をつくってくれます。

ただし、この仕立て方はミニトマト限定。大玉や中玉トマトを無整枝で栽培すると着果負担が重くなり過ぎて、樹勢を維持できなくなるので、中玉以上は2本仕立てが限界です。大玉や中玉トマトの露地栽培は、温暖地では難しい気候になってきたと感じています。

ミニトマトの半ブッシュ仕立て。草丈1m以上になったら枝葉を切らずにネットに誘引して育てる

「ずらし植え」と「ずらしまき」で猛暑から逃げる

昨夏のトマトの「花落ち」事件から学んだことは、既存の作型が通用しない気候になってきたこと。日本は、もはや温帯ではなく、大げさに言うと熱帯だと考えてもよいかもしれません。近年の夏は、暑さのピークが従来よりも2~3週間早まっている上に、秋になっても残暑がなかなか収まりません。

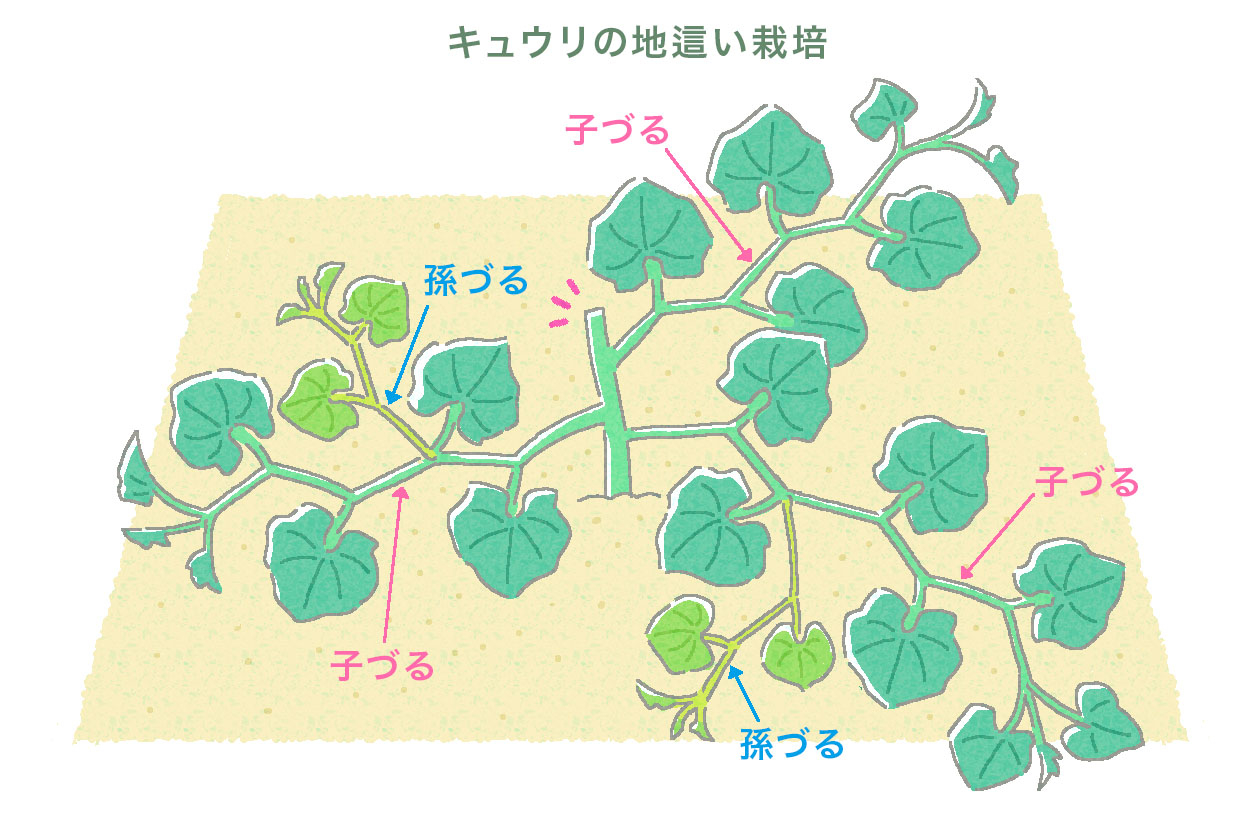

そこで有効なのが、「ずらし植え」と「ずらしまき」です。夏野菜なら涼しいうちに早植えする、秋冬野菜なら涼しくなってから遅まきにするといった方法で、作期をずらして暑さのピークからなるべく逃げる工夫が有効でしょう。例えば、キュウリの定植なら4月10日ぐらいに1回目、ゴールデンウィーク中に2回目、さらに6月に3回目、といった具合です。家庭菜園なら最後の3回目は支柱を立てず、地這いで育てると台風と過酷な暑さの被害を防げます。

キュウリは茎が細く葉が大きいため風に弱い。親づるを3~5節で摘芯し、子づるを3~4本四方に広げる

猛暑に比較的強い野菜たち

近年の日本の気候に合わせて、熱帯出身の野菜を栽培するのはおすすめです。インド東部からインドシナ半島などの熱帯地方に自生するタロイモをルーツとするサトイモや、東北アフリカ原産のオクラ、インドの熱帯樹林帯を原産地とするナス。葉菜なら熱帯アジアの水辺で育つエンツァイ(空心菜)、インド西部からアフリカ原産のモロヘイヤなども現在の日本の暑さに負けないでしょう。

カボチャの原産地は、中央アメリカから南アメリカ高原地帯。現在では西洋カボチャが一般的ですが、16世紀ごろに東南アジアから伝来したとされる、日本カボチャの仲間の方が暑さに強い性質を持ちます。例えばナッツのような風味とねっとりとした食感が人気の「食べきりバターナッツ」は、原産地は南アメリカですが、植物分類上は日本カボチャの仲間です。

暑さに強い日本カボチャ由来の「食べきりバターナッツ」(サカタのタネ)

育ってきた環境で「光飽和点」が決まる

ところでご存じの通り、植物は光を利用して光合成をしています。光が強くなればなるほど、ある程度まで光合成の量が増えますが、一定以上は、光を強くしても光合成の量が増えなくなる点があります。これを「光飽和点」といいます。

トマトの光飽和点は、真夏の太陽光と同じぐらいの7万ルクス。トマトは強い光を欲しがるので、曇天が続いて光合成量が低下すると、葉がぐったりと垂れ下がるなど、明らかに「顔色」が悪くなります。

多湿は苦手でも夏の強い光はトマトにとって好ましい

一方、トマトと同じナス科でも、ナスの光飽和点は4万ルクスと低め。少々曇天が続いても意外に平然とした顔をしています。なぜなら、ナスの原産地はインドの熱帯樹林だからです。木漏れ日が差し込むような、湿度の高い土地で育ってきたため、トマトに比べてそれほど強い光を必要としない反面、水が大好きです。水が切れると、途端に弱ってしまいます。

ナスは多湿に強く水が大好き

ウリ科のスイカの原産地は、南アフリカのカラハリ砂漠。4000年前、古代エジプトではすでに栽培されていたといわれ、日本へはシルクロードを通って伝来したとされます。そんなスイカの光飽和点は、8万ルクス。とても強い光を好む作物です。

同じウリ科の中でもキュウリの原産地は、ヒマラヤ山麓。山水が豊かでほどよく冷涼な土地で育ってきたため、猛暑は苦手です。そんなキュウリの光飽和点は、5万ルクス。同じ科の野菜でも原産地の環境の違いによって、それぞれ光飽和点も性質も大きく違うことが分かります。

キュウリはインド(ヒマラヤ)原産で水を好む。ほかの東南アジア原産の野菜に比べると暑さにはやや弱い

晩生種のエダマメを春まきしてはいけない理由

原産地の環境だけでなく、育種の歴史の中で生まれた野菜の性質もあります。例えば、ダイズとエダマメ。ダイズは本来、夏至を過ぎて日が短くなったことに反応して開花する「短日植物」で、それを若採りしたものがエダマメでした。秋に収穫するので「秋ダイズ」型とも呼びます。一方、「初夏からエダマメを食べたい!」という人間の要望に合わせて、「光(日の長さ)」ではなく「温度」に反応して早く開花するせっかちな個体を選抜したのが「夏ダイズ」です。こうした育種の成果で、初夏から食べられるエダマメが生まれたのです。

家庭菜園で人気のエダマメ。品種選びと種まきの時期に注意

そのため、エダマメは夏ダイズ型の早生種から秋ダイズ型の晩生種まで、多くの品種があります。気をつけたいのは種まきの時期。通常、早生種のエダマメは春4~5月ごろに種をまきますが、晩生種をこの時期にまくとまだ日が長いので開花せず、茎葉ばかりが茂る「つるぼけ」となります。つまり、実が全然付きません!晩生種は、ダイズと同じ6~7月に種をまけば、夏至後の日の短さに反応してきちんと花が付きます。逆に、早生種を6~7月にまくと、高い気温に反応して体が小さいうちから開花してしまい、よい実がなりません。

のんびり派のキャベツと集団行動派のハクサイ

最後に植物の生き残り戦略について紹介しておきます。植物たちはさまざまな生き残り戦略によって、原産地の環境に適応してきました。すべての野菜で解明されているわけではありませんが、野菜自身が持つ適応力に注目すると、野菜の育て方がより分かりやすくなります。

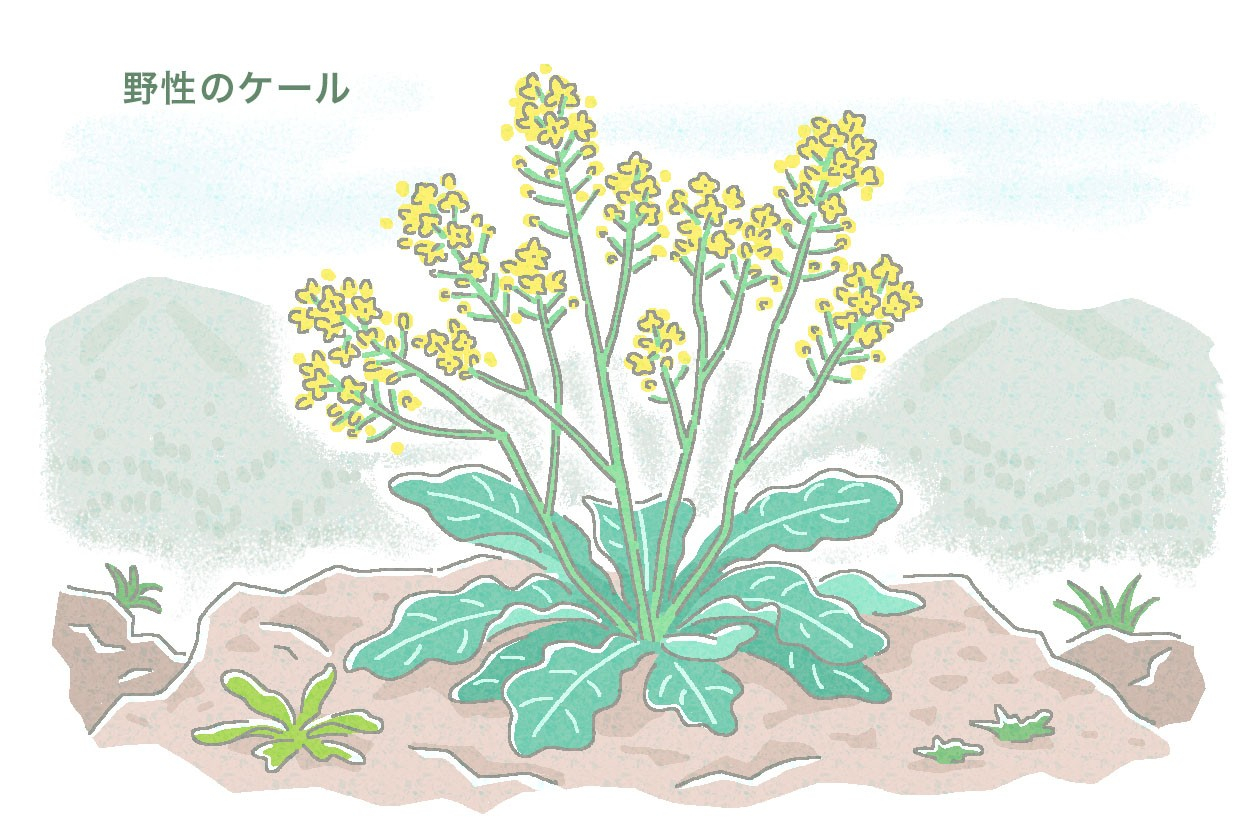

例えばアブラナ科のキャベツのルーツは、ヨーロッパの地中海沿岸に自生していた、結球しないキャベツの仲間のケールです。野生のケールはぱらぱらと発芽し、マイペースで1株~少数個体ずつ育っています。

野生のケールは群生せずに少数個体で育つ

そんな「のんびり派」のキャベツを畑に直まきすると、なかなか発芽がそろいません。そこでキャベツはセルトレーなどに種をまき、発芽条件を整えて一斉に発芽させ、苗を定植するという栽培方法が定着しました。本来は自由気ままに生きたいキャベツを、人間の都合に合わせて「規律正しく」生活させるようなイメージですね。また、キャベツのルーツはもともと低栄養の岸壁のようなところで育っていた多年草なので、基本的には草勢が強く、収穫後もわき芽が再生して何度も結球します。

キャベツは直まきせずに、セルトレーで苗を作ってから植えた方が育てやすい

一方、キャベツと対照的なのが中国原産のハクサイ。ハクサイは一斉に発芽し、周囲の植物を制圧するように育つ「集団行動派」です。そのため、ハクサイは直まき栽培が可能。多めに種をまいて間引き収穫し、株間を広げていくという栽培の仕方もできます。ただし、ハクサイは自分よりも小さいものは仲間でも構わず抑え込んでしまいます。定植する場合は、苗の大きさを均一にすることが大事。隣同士の苗の大きさをそろえて、株間40cmほどの密植気味で育てると、隣同士が競い合ってどんどん生育します。

ハクサイは、隣り合う個体にばらつきがあると小さいものを排除してしまうので、同じ大きさの苗を固めて植えるとよい

おわりに

第4回は、作物のポテンシャルを引き出すために、原産地での生態や特性を知ることの重要性についてお話ししました。諸説ありますが、かつてシルクロードの終点だった日本には、西方から多種多様な作物や栽培方法が伝来し、急峻(きゅうしゅん)な川と山脈に囲まれた列島の環境で、独自の農耕文化が発達しました。それぞれの野菜に秘められた原産地の記憶を栽培技術に生かすことで、より本質的な野菜作りの面白さを見いだせると思います。第5回では、苗選びや植えつけについてお伝えします。

文:加藤恭子 写真協力:高橋稔