心躍る夏野菜の植え付けの季節がやってきました。第5回は、苗選びや植え付けのコツを紹介するとともに、畝間で緑肥作物を育てる方法を紹介します。

目次

はじめに

ゴールデンウィークが間近に迫り、いよいよ夏野菜の植え付け本番ですね。しかし、近年の天候変化によって、植え付け直後の幼い野菜たちが急な暑さや低温など過酷な環境にさらされることが多くなっています。

そこで、今まで以上に重要になるのが、健全な苗を選び、苗自身の環境ストレスへの耐性を高めること。植え付け次第で、野菜の一生が大きく左右されると言っても過言ではありません。第5回は、夏野菜の苗の選び方や植え付けの工夫をお話しします。

健全な苗を選んで、畑の土によく活着させることが重要

栽培が難しくなるほど、楽しさが大きい!

厳しい猛暑に襲われることが多い近年の夏。果菜類の栽培が一段と難しくなってきました。特にトマトやパプリカなど完熟果を収穫するものは着果負担が重く、難易度が高まってきています。

しかし、栽培が難しければ難しいほど楽しい!と、僕は思っています。なぜなら、野菜作りの最大の魅力は、「自然界との駆け引き」だからです。どこの畑に、どういった苗を植えるとよいのか?そもそもどのような苗を育てるのがベストなのか?駆け引きの場面が多ければ多いほど工夫の余地があり、楽しさが増します。

完熟果を収穫する野菜は難易度が高い

若苗と大苗の違いは適応力

さて、苗売り場に行くと、いろいろなサイズの苗があることにお気付きだと思います。まず、畑と苗の状態とのマッチングについて、基本的な考え方をお話ししましょう。若い苗と、少し育っている大きめの苗を思い浮かべてください。比較すると、若苗の方が柔軟性があり、厳しい環境に対する適応力も高い傾向があります。これは、人間も同じかもしれませんね。

そのため、開墾したばかりの畑や痩せた庭では、大苗に比べて、若苗の方が元気に育ちやすい傾向があります。少々、厳しい環境でも柔軟に対応できるからです。とくに野性味が強く、比較的強健なミニトマトは、この特徴が顕著。痩せ気味の畑に本葉4~5枚程度のミニトマトの若苗を植えると、自力で養分を吸収しようと頑張り、ちょうどよい樹勢で育ってくれます。

苗が小さい方が畑のさまざまな環境により適応しやすい

逆に、第2花房まで開花が始まっているような大苗は、養分のたっぷり入った土で育てられて園芸店に並びますから、痩せ気味の畑に植えると、畑の土との落差に対応できず生育不良になる傾向があります。大苗は、熟畑の方がなじみやすいといえます。

野菜の一生は、一つのストーリー。野菜栽培で最も大切なのは、そのストーリーを崩さず、うまくつなげてあげることだと僕は考えています。

苗の地上部を見れば、根の姿まで分かる!

苗を購入するなら、当たり前ですが「よい苗」を選びたいものです。健全に生育した苗は、節間が短く詰まり、安定感のある「ずんぐりむっくりとした姿」をしています。よい苗の特徴を挙げるなら下記です。

- 双葉が残っている

- 下葉が黄色くない

- 徒長していない

- 大き過ぎない

- 葉脈がくっきりと細やかに浮き出ている

健全に育ったミニトマトの苗

理想的な苗の地上部と地下部の比率は、1:1といわれます。とはいえ、園芸店でポットから抜いて根を見ることはできません。そこで、注目すべきは葉です。葉の表面に見える葉脈は、細根の発達具合を表しているといわれます。くっきりと浮き出た葉脈は、細根が発達している証拠。養分吸収力が高く、健全な成長が期待できます。

葉脈がくっきりと浮き出た苗は、細根が発達して根巻きも少ない

一方、葉脈がぼやけていたり、葉の形がいびつに変形しているものは、根の発達が不十分だったり、何らかの障害を受けていたりする可能性があり、避けた方が無難かもしれません。

また、一見大きく見えても、節間が長くヒョロッとした姿のものは、水分過多や日照不足で地上部だけが伸長してしまっています。こうした「徒長苗」は、地上部に比べて地下部が発達していないケースがあります。

下葉が黄色くなってしまった老化苗

よって、苗選び全体のポイントとなるのが、「老化」していないことです。「老化苗」とは、植え付け適期を過ぎ、定植前に根が老化してしまった苗です。子葉が枯れずにしっかりと残っているものは、まだ若くて余力がある証拠です。子葉が落ちて下葉が黄色くなっている苗は「老化」のサインで、こうした苗はポットの中で根がぐるぐる巻きになって茶色っぽくなり、固い根鉢が形成されてしまっている可能性があります。なるべく全体に生き生きと見えるしている苗を選ぶようにしましょう。

老化苗は、ポットから抜くと根詰まりをしている

病気が心配な畑では、抵抗性品種や接ぎ木苗を

不特定多数の人が利用する市民農園や、狭くて連作せざるを得ない家庭菜園では、連作障害を予防するという観点から、病気に抵抗性のある品種や接ぎ木苗が理想です。特に市民農園などは、前作が分からないので注意が必要です。耐病性のない品種や自根苗では、たちまち病気に感染するリスクがあります。耐病性のある苗を選ぶと安心でしょう。

畑へと旅立つ苗に「お弁当」を持たせてあげる

さて、苗を準備したら、いよいよ植え付けです。畑の土にしっかりと根を活着させるために必ず行ってほしいのが「どぶ漬け」と呼ばれる、苗にしっかり水を吸わせる作業のことです。

方法は簡単です。植え付け2時間前にポットごと根鉢を水の中に入れ、土の隙間からプクプクと立ち上る気泡がなくなるまで数十秒浸します。引き上げて、日陰に2時間くらい置いたら準備万端。ちょっとしたひと手間ですが、根鉢に水分をしっかり持たせるだけでなく、根から葉先まで植物全体に水を行き渡らせることができます。

「どぶ漬け」には、雨水か前日からくみ置いてカルキの抜けた水道水を使うとよい

なお、僕は、「どぶ漬け」する水の中に、1000倍に薄めた「サカタ液肥GB」(有機JAS適合)を加えています。窒素などの肥料成分も含まれているほか、テンサイ由来の成分である「グリシンベタイン」が、水分や養分の吸収を促進し、植え付け後の環境ストレスを緩和してくれる効果があります。「畑」という新しいステージへと旅立つ苗に、「お弁当」を持たせて応援してあげるイメージです。

「サカタ液肥GB」は100%植物由来のため、有機栽培に取り組む方におすすめ

苗を植える前には、植え穴にも水をたっぷりと注いで、活着しやすい環境を整えます。掘り上げた土が乾燥しているようなら、苗の根鉢と同程度になるように湿らせることで、さらに活着しやすくなります。

これで、植え付け後の初期の水管理は、ほぼ不要です。なお、植え付けの10日~2週間ほど前にマルチフィルムを張っておくと、地温が確保され、水分も維持しやすいと思います。夏野菜は、白黒マルチの白を表にして張ると地温抑制効果があり、夏の猛暑対策になります。

植え穴にもしっかり水を入れ、掘り出した土が乾燥している場合は適度に湿らせる

老化したトマト苗は、ゆすり洗いと寝かせ植えで復活

苗選びの項目で触れた「老化苗」は、総じて生育が不調になりがちですが、トマトは草勢が強いため、植え方を工夫することで復活させることができます。その方法「ゆすり洗い」と「寝かせ植え」を紹介します。

トマトの老化苗はたいてい、子葉が完全に落ちて、全体的に葉色が薄く、下葉が黄色くなっています。第1花房が着果し、第2花房まで開花していることが多いでしょう。こうした苗は、固い根鉢が形成され、新しい根が土壌に伸びづらくなっています。

そこで、水を張ったバケツにポットから抜いた根鉢を入れ、優しく揺すって根の土を落とします。このときの水にも、「どぶ漬け」と同様「サカタ液肥GB」を希釈して加えるのがおすすめです。

水の中で優しく揺する

写真程度まで土を洗い流す

次に、ゆすり洗いした苗を「寝かせ植え」します。第1花房の下にある3節より下の葉をすべて取り、葉が地中に埋まらないように斜めに寝かせて植え付けます。こうすると、地中に埋めた茎からも根が出て、根量が増え、立派な生育が望めます。

「寝かせ植え」のポイントは茎から根を増やすこと。葉を地中に埋めると生育障害の原因になるので注意する

ただし、この方法ができるのは、草勢の強いトマトだけです。苗を植えるタイミングを逃してしまった方は、ぜひ試してみてください。

夏野菜の畝間にムギをまこう

夏野菜の畝間(通路)は、野菜の種類や畑の広さにもよりますが、とれるのであれば50~60㎝の広めの幅をとると作業が楽です。通路には、雑草対策も兼ねてエンバク(ムギ)など背の高くなり過ぎない緑肥作物を育てるのがおすすめ。連載第3回で紹介したように、緑肥作物は地中に根を張り巡らせて土を耕し、透排水性を高めてくれます。若草色の草生帯ができて景観もきれいです。

畝間にエンバクをまいたナス畑

ポイントは主役が勝つように管理すること

取り入れ方は簡単です。畝間1平方メートル当たり15~20gの種をばらまき、レーキなどで軽く覆土し、数日で発芽します。エンバクなら種をまいて10日~2週間たてば踏んでも問題ない時期になるので、苗の植え付け前に畝をつくり、種まきしておくのがベスト。苗の植え付け後にエンバクをまくという順番でもかまいません。

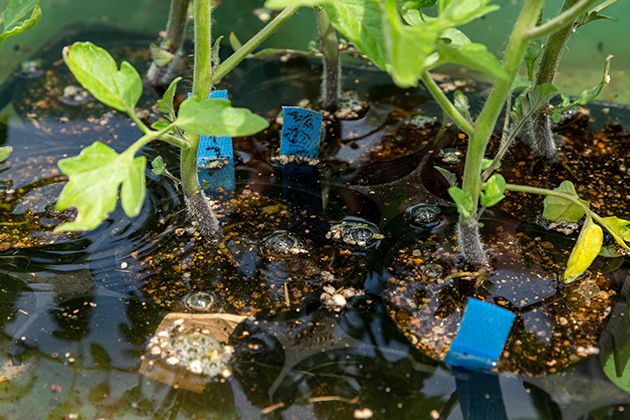

植えたばかりのトマト苗と種まきから約2週間後のエンバク

注意する点は、緑肥作物が旺盛になり過ぎて、野菜が負けないようにすることです。緑肥作物がある程度大きくなったら地上10cmを残して刈り込み、敷き草として利用し、これを繰り返します。野菜の葉色より、緑肥作物の葉色が濃くなってきたら、野菜が負けないように緑肥作物の勢いを調整してください。

エンバクなら40㎝を超えないように成長点を残して刈り、マルチ横や株元に敷く。夏野菜が終わったらまとめて土にすきこむ

サツマイモやカボチャなどつるを伸ばす背の低い野菜のうね間には、結実期に枯れてくれる早枯れタイプのマルチムギがおすすめです。マルチムギがなかなか枯れない場合は、地際を刈って防草シートを敷くなどし、強制的に終了させます。あくまで主役は野菜です。畑の様子をよく観察し、緑肥作物が「脇役」としてうまく機能するように手入れをしましょう。これも、楽しい駆け引きの場面の一つです。

カボチャの下でちょうど枯れてきたマルチムギ。マルチムギは草丈が低い野菜に向く

おわりに

今回は、夏野菜の植え付けのポイントを中心にお話ししました。近年、ますます気候が厳しくなる中、植え付けは栽培の重要なスタート地点です。皆さんの畑に合う健全な苗を植え、ぜひ野菜たちの一生を楽しんでください。次回の第6回は、畑の雑草と病害虫対策についてお伝えします。

文:加藤恭子 写真協力:高橋稔