家庭菜園は、新鮮で安全な野菜を手に入れられるだけでなく、自然と触れ合えるのも大きな魅力です。そんな家庭菜園に興味を持ち、庭でプランター菜園を楽しんでいる皆さん。「もっと広いスペースでたくさんの野菜を育ててみたい!」と思ったことはありませんか?庭に畑を作ればもっと多くの野菜を育てられ、収穫の楽しみも倍増します。しかし、「庭での家庭菜園は、土づくりや害虫対策が難しそう」「広いスペースをどう活用すればいいのかわからない」と不安に思う初心者の方も多いのではないでしょうか。

そこで、この記事では、庭での家庭菜園の始め方をわかりやすく解説し、初心者向けの育てやすいおすすめ野菜5選を紹介します。この記事を読めば、庭での家庭菜園に必要な準備やポイントがわかるので、自信を持って野菜作りを始められます。ぜひ庭での家庭菜園をスタートし、自分で育てた野菜のおいしさをもっと楽しみましょう!

目次

庭での家庭菜園の魅力

家庭菜園には、鉢やプランターで野菜を育てる「鉢植え」と、庭や畑に直接野菜を植える「地植え」があります。手軽さが特長の鉢植えに対し、地植えにはどのような魅力があるのでしょうか。ここでは、庭や畑に直接野菜を植える「地植え」の魅力について解説します。

たくさんの野菜を収穫できる

家庭菜園には、プランターで野菜を育てる「鉢植え」と庭や畑に直接野菜を植える「地植え」があります。鉢植えはマンションのベランダなど限られたスペースでも手軽に家庭菜園を始められるのが大きなメリットです。しかし、プランターは、土の量が地植えに比べて少ないので、栽培できる野菜の種類や収穫量に制限があるのがデメリットといえます。

一方、庭を畑として利用し地植えする場合は、広い土壌を活用できるため、たくさんの野菜を育てられ、収穫量を増やせるのが魅力です。また、地植えは根がしっかり張るため、大きく成長する野菜やつる性の野菜も育てやすくなります。本格的に野菜をたくさん収穫したい方には、地植えがおすすめです。

野菜の成長が促進される

地植えは、野菜が伸び伸びと成長できるのが大きなメリットです。プランターに比べて根が深く広く張れるため、土中の栄養や水分を十分に吸収して丈夫に育ちます。その結果、実付きがよくなり、収穫量も期待できます。

水やりの頻度が少なくなる

地植えで家庭菜園を行うと、水やりの頻度が少なくて済むのが大きなメリットです。鉢植えでは底から水が流れ出てしまいますが、畑では水分が土に保持されるため乾きにくく、頻繁な水やりは不要です。特に、野菜が成長し、根が深く張った後は、降雨だけで十分に水分を補給できる場合もあります。土が乾燥しているときや、葉に元気がない場合は追加で水やりをするとよいでしょう。

庭での家庭菜園に必要な条件

庭で畑を作って家庭菜園を成功させるために、適切な環境を整えましょう。野菜が健やかに育つには、日当たり・水はけのよい土壌・風通しといった条件をしっかりと整える必要があります。1日6時間以上の日光が当たる場所が理想で、栄養豊富な土づくりも重要です。また、水はけが悪いと根腐れの原因になるため、排水のよい土壌に整えるのもポイント。これらの条件を整えることで、家庭菜園をより快適に楽しめます。

では、具体的にどのような条件が必要なのか、詳しく見ていきましょう。

十分な日当たり

家庭菜園を成功させるには、日当たりが特に重要なポイントです。庭が広い場合、できるだけ日当たりのよい場所に野菜を植えることで健康な成長を促せます。また、日照時間は同じでも、夕方の西日よりも朝日から13時ごろまでの日差しの方が理想的です。

野菜を育てる場所としては、庭の中でも東向きから南向きにかけてのスペースを優先して野菜を植えるようにしましょう。一般的に、野菜は西日が苦手なため、西向きの場合は遮光ネットなどを活用するのがおすすめです。一方、北向きの庭は日当たりが不足しがちなので、日陰でも育つ野菜を選ぶとよいでしょう。また、木や建物の影になる日当たりが悪い場所では、成長が妨げられるので避けます。野菜によって適した日照時間が異なるため、それぞれに合った環境で育てることが大切です。

適度な風通し

野菜の成長には適度な風通しが欠かせません。風通しが悪いと湿気がこもりやすくなり、病害虫が発生するリスクが高まります。病害虫の発生は野菜の成長を妨げるだけでなく、収穫量にも影響を及ぼすため注意が必要です。適度に風が通ることで、病害虫の発生も抑えられます。特に初心者の方は、風通しのよい環境を整えることで、家庭菜園の成功率が上がるでしょう。ただし、風が強過ぎると野菜の茎や葉が折れたり、傷つけられたりする可能性があるため、支柱や防風ネットなどで対策する必要があります。

育てる野菜に適した庭の広さと深さ

庭で家庭菜園を始める際、まず「どのくらいの広さと深さが必要か」を確認しましょう。必要な広さは植える野菜の種類や数によって大きく変わるため、育てる野菜がどのくらい成長するのかを事前に調べることが大切です。家庭菜園初心者には、1.5平方メートル(約1畳)~3.3平方メートル(約1坪)程度の広さから始めるのがおすすめです。このくらいの広さであれば水やりや除草、病害虫対策などの管理がしやすく、初心者でも無理なく続けられます。

また、野菜を育てるには土の深さも重要です。最低でも20~30cmの深さがあるのが望ましいです。根がしっかりと張れる深さがあれば、野菜が健康的に育ち、収穫量も増えます。一度に多くの野菜を育てたくなりますが、管理が大変になるので、スペースを区切って、少しずつ栽培を始めましょう。区切ることで水やりや肥料の管理がスムーズになり、野菜ごとの成長に合わせたケアもしやすくなります。

適度な水はけ

野菜を育てる上で、土壌の水はけは欠かせない要素です。水はけのよい土壌とは、適度な通気性と保水性がバランスよく整った状態を指します。通気性が確保されていれば根が十分に呼吸できるため、野菜は健康的に成長します。適度な保水性があれば必要な水分を土が保持できるため、乾燥による野菜へのダメージを防げます。

しかし、水はけが悪い土壌だと、野菜の生育に悪影響が出やすくなります。特に粘土質の土や長年踏み固められて硬くなった土は水がたまりやすく、根腐れや病害の原因となります。こうした土壌を改善するには、土を深く耕し、通気性を向上させることが重要です。さらに、堆肥や腐葉土を混ぜ込むことで土の粒子間に隙間ができ、水はけと保水性のバランスが整います。堆肥や腐葉土には、土中の微生物の活動を促進し、土壌を肥よくにする効果もあります。

また、野菜を植える際には、土壌消毒することが大切です。古い土を使い回すと、栄養分が不足していたり、前回の栽培で発生した病害虫が残っていたりする可能性があります。きれいな土を使用することで、野菜が健全に育つための環境を整えることができます。

庭を畑にしてみよう!一坪菜園の準備

ここからは、実際に庭で野菜を育てる方法を初心者向けに紹介します。おすすめは、一坪のスペースを区切って野菜を育てる「一坪菜園」です。このスタイルは家庭菜園の初心者にぴったりで、コンパクトなスペースでも本格的な野菜作りが楽しめます。狭いスペースだからこそ野菜を植える場所をローテーションしやすく、連作障害を防げるのがポイント。広過ぎないので水やりや雑草取りなどの手入れが簡単で、初心者でも無理なく始めやすいのが魅力です。

それでは、一坪菜園の作り方を4つのステップに分けて解説していきます。初心者の方でも簡単に始められる方法ですので、ぜひ参考にしながら進めてみてください!

STEP1.畑を作る場所を決める

まず、庭の中で一坪菜園に適した場所を選びます。「庭での家庭菜園に必要な条件」で前述した通り、日当たりや風通し、方角などをチェックし、最適な場所を決めます。また、エアコンの室外機の近くで野菜を育てると、熱風で枯れてしまう可能性があるため、そういった場所も避けるようにしましょう。

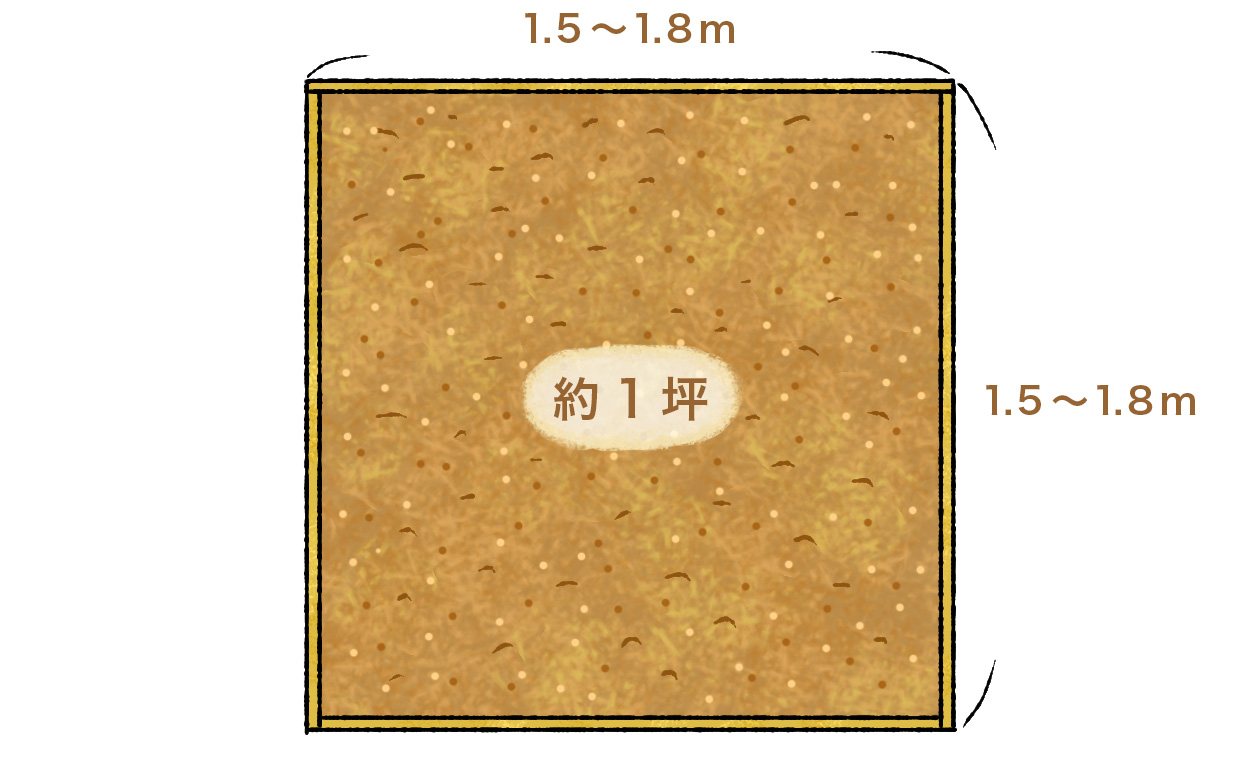

一坪菜園を作る場合、約1.5~1.8m×1.5~1.8mのスペースを確保します。もっと小さなスペースから始めたい場合は、一坪の半分ほどの広さである一畳サイズ(約1.5m×1m)からスタートするのもおすすめです。

畑の広さを決める際は、育てる野菜の成長サイズを考慮することも大切です。種や苗を植える時点では十分なスペースがあるように感じても、葉や実が大きくなるにつれて手狭になることがあるため、余裕を持ったスペースを確保するように心がけましょう。

STEP2.雑草などを抜き、枠を設置する

一坪菜園の場所を決めたら、まずは庭の雑草を抜いたり、石を取り除いたり、置いてあったものを片付けたりしてスペースを整えます。そして、れんがや木材などを使って枠を作り、区画を明確にしましょう。枠を作ることで、雨や風で土や肥料が流出するのを防げるほか、周囲の地面より高さが出ることで水はけがよくなるなど、多くのメリットがあります。特に、芝生や砂利が隣接しているような庭や、畑にできるスペースが限られている場合は、枠の設置が必須です。

枠の材料は、材木やれんが、コンクリートブロックなどが一般的ですが、ホームセンターなどで専用のアイテムも販売されているので、デザインや調達のしやすさで選んでみてもよいでしょう。ただし、耕運機を使う予定がある場合は、枠が邪魔になることがあるため注意が必要です。枠の高さや幅を考慮し、作業がしやすいように工夫しましょう。

簡単に設置できるおすすめのガーデンフレーム(枠)はこちら

STEP3.土づくり(土壌改良)をおこなう

庭に一坪菜園を作る場合、もともとの庭土では野菜が育ちにくいため、土づくり(土壌改良)が必要です。野菜の成長に必要な栄養素が含まれる土にすることが、家庭菜園成功の鍵となります。そのため、土づくり(土壌改良)は非常に重要なステップです。

土壌改良とは、野菜や草花の栽培に適さない土地を、養分や水分が整った状態に改良することです。よい土の基本条件は「水はけがよく、適度な水分量を保っていること」「通気性がよいこと」「適度な酸度であること」の3つです。

それでは、土づくりの手順を解説します。以下の手順で進めていきましょう。

【土づくり(土壌改良の手順)】

- 異物を取り除き、土を掘り起こす

庭の土には石や植物の根、粘土の塊などが混じっていることがあります。まずは、スコップや鍬を使って土を20〜30cm掘り起こし、異物を取り除きましょう。細かい異物はふるいを使って取り除くと効率的です。 - 土を耕す

クワなどを使って土をしっかりと耕します。土を耕すことで通気性と水はけが改善され、野菜の根が伸びやすい環境が整います。 - 石灰を投入し、酸性度を調整する

土の酸性度(pH)を調整するために、石灰を投入します。石灰をまいた後に土と混ぜ合わせ、約1週間置いてなじませましょう。もし酸度計があれば、pHを測定して育てる野菜に適した数値(約6.0~6.5の間)に調整します。 - 堆肥と肥料を投入する

堆肥を混ぜることで土に栄養分が補給され、保水性と通気性のバランスが整います。さらに、元肥として有機肥料や化成肥料を加え、野菜が育つための栄養素を補充します。堆肥や肥料を混ぜた後は、熱やガスが発生することもあるため、2~3週間ほど待ちましょう。

土づくりは奥が深く、栄養素のバランスが適正でないと病気が発生することもあります。特に初心者の方は適切な土づくりが難しい場合もあるため、野菜用の培養土を使用するのがおすすめです。培養土はすでに栄養バランスが整っているため、手軽に家庭菜園を始められます。土壌の準備をしっかり行うことで、家庭菜園の成功率が大きく向上します。ぜひ、丁寧に取り組んでみてください。

初心者におすすめの培養土はこちら

土壌改良についてはこちらの記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

STEP4.種や苗を植える

土づくりができたら、いよいよ種や苗を植えましょう。一坪(約2m×2m)のスペースで野菜を育てる「一坪菜園」での、種まきや植え付けの方法を紹介します。

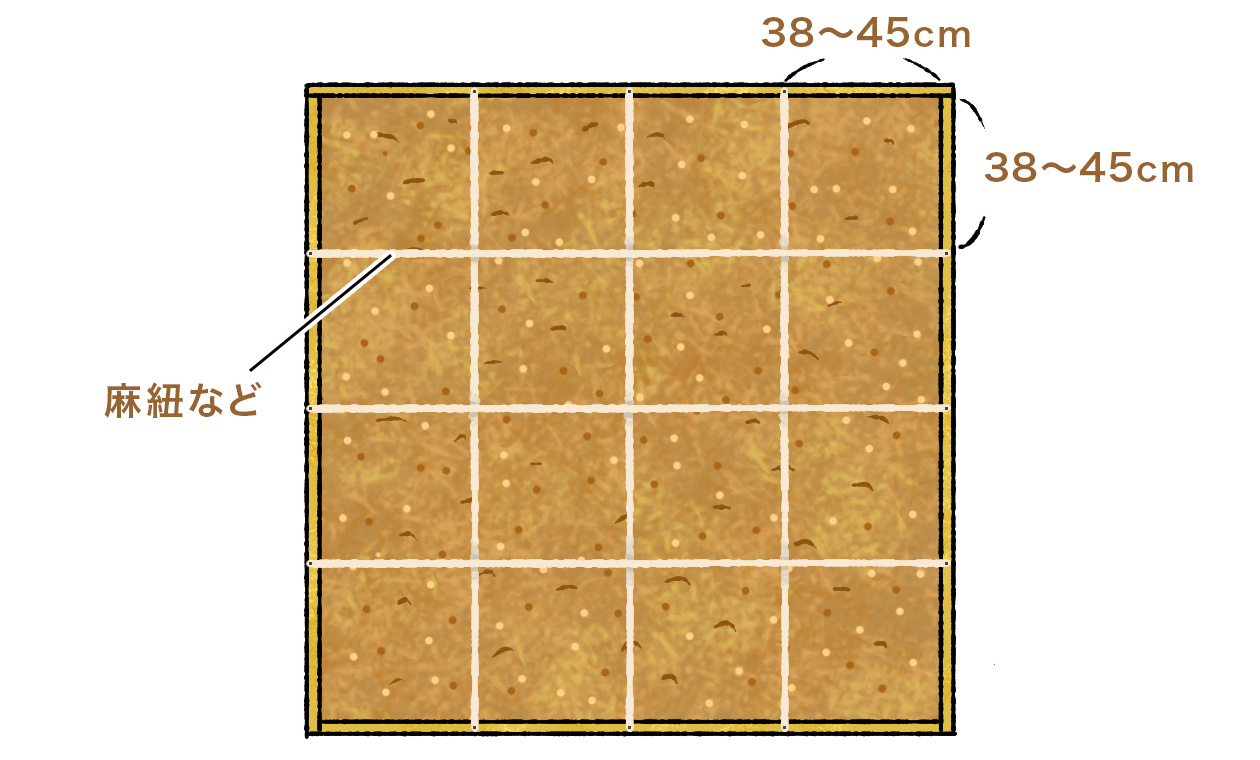

まず、畑を約2m×2mの枠で囲み、麻ひもなどを使って縦横50cm間隔で区切ります。これにより、16のマスができ、1マスごとに1つの野菜を植えるのにちょうどよい株間を確保できます。この区切り方法により、限られたスペースを効率的に活用し、多様な野菜を育てられます。

次に、各マスに異なる野菜の種や苗を植えていきます。つる性の野菜や上に大きく成長する野菜を植える場合は、支柱を立ててサポートすることで、健康的な成長を促すことができます。

植え付け後は水やりを忘れずに行い、適切な管理を続けましょう。この方法で、限られたスペースでも多様な野菜を楽しめます。一坪菜園は手軽に始められるスタイルなので、初心者にもおすすめです。

連作障害の対策方法

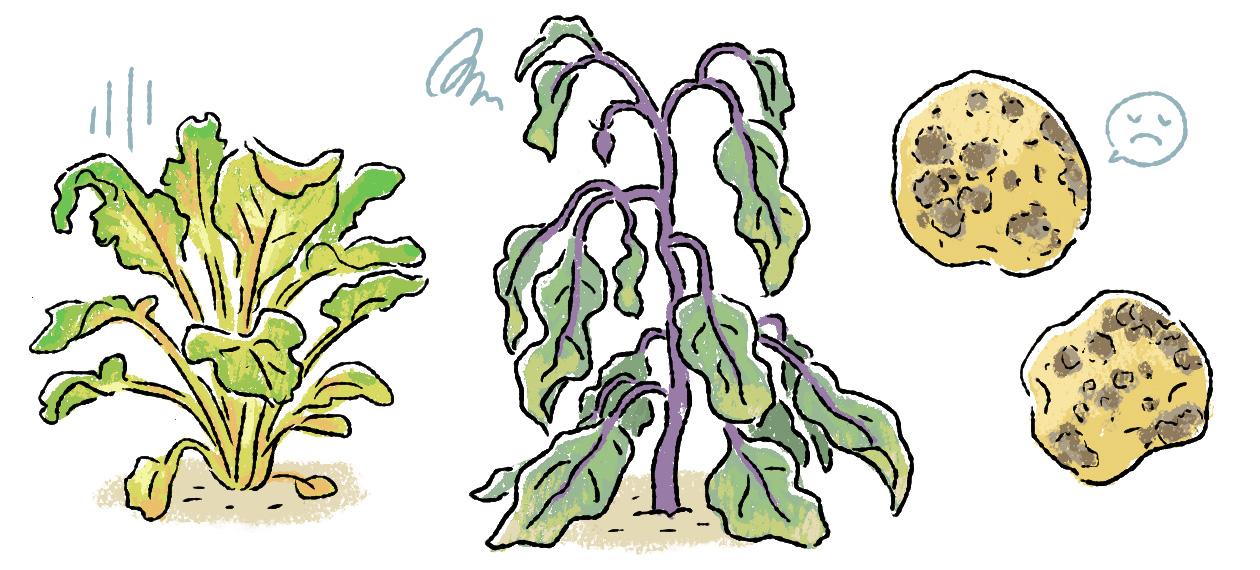

何年も家庭菜園を続けていると、同じ場所で同じ科の野菜を育て続けることで「連作障害」と呼ばれる生育障害が起こるリスクが高まります。連作障害とは、野菜の生育が悪くなったり病気により枯れたりする現象です。同じ科の野菜ばかりを植えると、吸収される栄養素や土に住み着く病害虫が偏ってしまいます。これにより、土の中の栄養バランスや土壌生物の多様性が崩れ、野菜の成長が阻害されてしまいます。

連作障害を防ぐには、野菜を植える場所をローテーションさせたり、異なる科の野菜を組み合わせて育てるのが効果的です。特に一坪菜園のような限られたスペースでは、土の状態を適切に管理するのが重要です。それでは、具体的な対策方法を詳しく見ていきましょう。

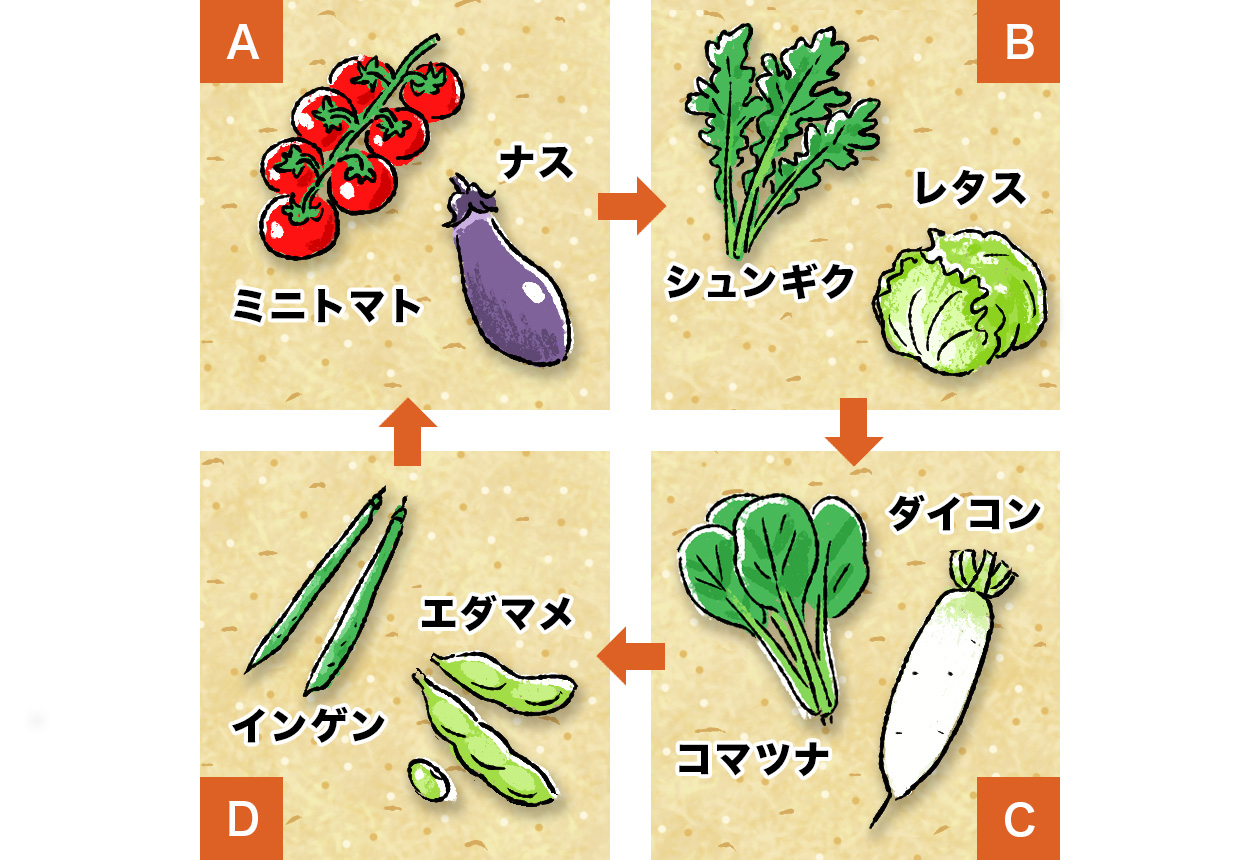

輪作を行う

連作障害を防ぐための効果的な方法の一つに「輪作」があります。輪作とは、畑をいくつかの区画に分け、異なる科の野菜をローテーションで育てていく方法です。同じ場所に同じ科の野菜を続けて植えないのがポイントで、これにより土壌中の栄養分や微生物のバランスを保てます。

輪作の利点は、連作障害を回避できるだけでなく、土壌の栄養を効率的に利用できる点もあります。育てる野菜の科によって、生育に必要な栄養素は異なります。異なる科の野菜を順番に栽培することで特定の栄養素が過剰に消費されるのを防ぎ、病害虫の発生を抑える効果も期待できます。

特に連作障害が起こりやすい野菜を以下の表にまとめました。これらの野菜を同じ場所で育てる場合は、必要な輪作期間を設けてから植えるようにしてください。

※表内に記載している輪作期間はあくまでも目安です。

畑を休ませる

連作障害を予防するためには、定期的に畑を休ませることも重要です。畑を休ませることで土壌の生態系バランスが回復し、栄養素が整うなどの効果があります。単に何もせず放置するのではなく、土を養生させる期間であることを覚えておきましょう。

具体的には、堆肥や腐葉土を加えて土を耕し、半月から1カ月ほど放置します。これにより土中の微生物が活性化し、栄養バランスが改善されます。また、休ませている間は、雑草の除去や害虫対策を定期的に行うことも大切です。畑が一度荒れてしまうと、再び野菜を育てられる状態にするのに多くの手間がかかるため、小まめな手入れを心掛けましょう。

定期的に土壌改良を行う

連作障害を防ぐには、土壌改良を畑作りの初期段階だけでなく、定期的に行うことが重要です。定期的な土壌改良によって土の栄養バランスを維持し、病害虫の発生を抑制できます。土壌改良を行うのに適したタイミングは、栽培できる野菜の種類が限られる冬場(12~翌2月ごろ)や、太陽の熱で土中の病害虫を退治できる真夏(8月ごろ)です。また、野菜の植え替え時に土壌改良を行えば、常に良好な土壌状態を保てます。

さらに、連作障害対策に特化した土壌改良材を活用するのも有効です。土壌改良材を使うことで土の栄養バランスを整えるだけでなく、病害虫の発生を防ぐ効果も期待できます。以下の商品リンクから、連作障害対策におすすめの土壌改良材をチェックしてみてください。

連作障害対策におすすめの土壌改良材はこちら

庭での家庭菜園におすすめ!初心者でも育てやすい野菜5選

庭で家庭菜園を始める際は、初心者でも育てやすい野菜を選ぶことが成功への近道です。ここでは、手間がかからず短期間で収穫できるおすすめの野菜を5種類ご紹介します。これらの野菜は栽培が簡単で失敗しにくいため、初めての方でも気軽に挑戦できます。ぜひ庭で育てて、収穫の楽しさを体験してみてください。

コマツナ

コマツナは種をまいてから約1カ月で収穫できるため、短期間で成果を実感でき、栽培の手間も少ないのが特長です。ほぼ一年中育てられますが、冷涼な気候を好むため春や秋が最も適しています。春から夏にかけてはアブラムシなどの害虫が発生しやすいので、種まき後に支柱を立てて防虫ネットをかけるなどの対策を取るとよいでしょう。これにより害虫の被害を防げます。

コマツナは成長し過ぎると風味が落ちるため、適期を逃さず収穫することがポイントです。適切な大きさで収穫すれば、よりおいしく味わえます。手軽に育てられる上に栄養価も高いコマツナは、家庭菜園に適したな野菜です。ぜひ、庭での栽培に挑戦してみてください。

青シソ(大葉)

青シソは、種まきから約2カ月で収穫できる手軽さと、丈夫で育てやすい性質から、家庭菜園初心者にもおすすめのハーブです。春から初夏にかけて種をまき、夏に収穫するのが一般的な栽培サイクルです。収穫までの期間が比較的短く、狭いスペースでも十分な量を収穫できるため、限られた場所を有効活用したい方にもおすすめです。

青シソの最大の魅力は、長期間にわたって収穫が楽しめる点です。一株育てておけば、夏から秋にかけて長く料理に活躍すること間違いありません。葉だけでなく、芽や花穂(かすい)、果実など、さまざまな部分を食用として利用できるのも特徴です。

栽培のポイントは、日照管理に気を配ることです。直射日光が強過ぎると葉が硬くなり風味が落ちてしまうため、南向きや東向きの場所で育てるのが理想的です。夏場は、遮光ネットなどを活用して適度な日陰を作り、葉の柔らかさを保ちましょう。室外機の風が直接当たる場所は乾燥しやすいので、避けるのがポイントです。

青シソは、料理のアクセントとしてだけでなく、栄養価も高い優れた食材です。庭での栽培に挑戦してみてはいかがでしょうか。

初心者におすすめの青シソの種はこちらから購入できます。

小カブ

小カブは、種まきから約1カ月半という短期間で収穫できる手軽さが大きな魅力です。春と秋の両方で栽培が可能ですが、特に秋まきは病害虫が少なくなるため、初めての方にはおすすめです。小カブを育てる際のポイントは、環境の変化を穏やかに保つこと。土が乾いているからといって一度に大量の水を与えると、土壌の水分が急激に変わり、カブにストレスがかかります。水やりは適度に行いましょう。また、間引きは一度に抜くと根を傷める可能性があるので、段階的に3回くらいにわけて行います。

収穫のタイミングは、小カブの直径が4~5cmになったころが目安です。収穫が遅れると内部に空洞ができたり、根がひび割れたりするため、早めに収穫することを心掛けましょう。秋まきの場合、種まきから40~50日で収穫できます。栽培が終わった後は連作障害を防ぐために、同じアブラナ科の野菜を1年間は育てないようにします。

小カブは、カリカリとした食感が特徴で、サラダや酢漬け、煮物、みそ汁の具など、さまざまな料理に活用できます。家庭菜園で育てた新鮮な小カブが食卓に並べば、食事がより豊かになるでしょう。

つるなしインゲン

インゲンにはつるあり種とつるなし種がありますが、特につるなし種は栽培期間が短く、初心者でも簡単に育てられる点が大きな魅力です。春から夏にかけて花が咲いたタイミングに次の種をまいていくことで、長期間にわたって収穫を楽しむことができます。ただし寒さや霜に弱いため、冬の栽培は避けます。

インゲンは酸性土に弱いため、植え付け前に石灰を施して土壌を中和することが重要です。つるなし種は支柱がなくても育ちますが、短い支柱を立ててひもで軽く支えると、風や雨による倒伏を防げます。また、生育初期の若い葉の裏にはアブラムシやハダニが付きやすいので、早めに取り除くか、薬剤で防除しましょう。

種まきから40~50日で収穫が始まり、収穫期間はおよそ15日間です。開花から約2週間後、実が少し膨らんできたころが収穫のベストタイミングです。インゲンは連作障害を起こしやすいので、3年以上インゲンを栽培していない土壌を選び、収穫後も3年間は同じ場所に植えないように注意します。

インゲンは、栄養価が高く、カロテン、食物繊維、ビタミンC、ビタミンB群、カルシウムなどを豊富に含んでいます。和食、洋食、中華などさまざまな料理に合い、鮮やかな緑色が食卓を華やかにしてくれるでしょう。

ミニトマト

食卓で使いやすいトマトには、大玉からミニトマトまでさまざまな品種があります。実が大きくなる品種ほど栽培の難易度が高くなるため、家庭菜園初心者の方には、比較的育てやすいミニトマトから挑戦することをおすすめします。種から育てることも可能ですが、発芽や生育初期の管理が難しいため、苗からスタートするのが成功への近道です。

苗は3月ごろから店頭に並び始めますが、この時期はまだ寒さで苗が弱るリスクがあります。そのため、植え付けに適した5月上旬ごろに苗を購入するのがベストです。苗を選ぶ際のポイントは、1番花(一つの株の中で一番初めに咲く花のこと)が咲いていて蕾が付いているもの、また葉が8枚ほど付いていて節と節の間が間伸びしていないものを選びましょう。植え付け時には、高さ150~180cmの支柱を立て、苗をしっかりと支えることが重要です。支柱を使うことで、茎が折れたり苗が倒れたりするのを防ぎ、安定した成長を促します。

5~6月に苗を植え付けた場合、開花から約50日で収穫が始まり、一般的に8月末ごろまで収穫を楽しめます。ただし、栽培中は病気や害虫に注意が必要です。梅雨時期には病害虫が発生しやすいですが、薬剤である程度防除できます。アブラムシ、アザミウマ類、ハダニなどの害虫が付きやすいですが、食品成分由来の薬剤で防除が可能です。

自分で育てたミニトマトは、サラダやパスタ、など、さまざまな料理に活用できます。家庭菜園で収穫の喜びを味わいながら、食卓を彩ってみてはいかがでしょうか。

家庭菜園のアイテムはサカタのタネでそろえよう!

家庭菜園を始めるなら、サカタのタネオンラインショップがおすすめです!

初心者でも育てやすい野菜の種や苗、土壌改良材、防虫ネットなど、家庭菜園に必要なアイテムがそろっています。さらに新規会員登録でお得なクーポンがもらえ、種子は10%OFF、その他商品は5%OFFで購入可能です。また、初心者向けの栽培ガイドなども充実しているので、初めての方でも安心して始められます。

ぜひ、サカタのタネオンラインショップをチェックして、家庭菜園を楽しんでみてはいかがでしょうか。

まとめ

庭での家庭菜園は、基本的なポイントや土づくりのコツを理解すれば初心者でも気軽に楽しめます。この記事では、庭で家庭菜園を始めるための基本から、土づくりの方法までをわかりやすく解説しました。連作障害を防ぐための対策についてもご紹介しました。また、初心者でも簡単に育てられるおすすめの野菜として、コマツナや青シソ(大葉)など、手間がかからず短期間で収穫できる野菜を5つピックアップしました。

ぜひ、この記事を参考に、庭で野菜を育てる楽しさを体験してみてください。新鮮な野菜を収穫する喜びは、きっと日々の生活に彩りを加えてくれますよ!