夏の猛暑が落ち着き始め、秋の気配を感じると、何か新しい趣味を始めようと思う方も多いのではないでしょうか。そんな方におすすめなのが家庭菜園です。実は、秋の気候は野菜を育てやすく、初心者でも家庭菜園に挑戦しやすい季節といわれています。

この記事では、秋ならではの家庭菜園の魅力や、秋植え野菜の特徴や注意点などを紹介します。これから家庭菜園を始めようと思っている方に必要な情報が満載です。この記事を読んで、ぜひ秋の家庭菜園に挑戦してみてください。

目次

秋の家庭菜園の魅力とは?

秋は野菜作りに適した季節です。秋の家庭菜園のメリットを解説します。

秋の気候は野菜を育てるのに適している

家庭菜園というと、あたたかな春や緑が生い茂る夏のイメージを持つ方も多いでしょう。しかし、実は秋も家庭菜園におすすめの季節です。

夏は強い日差しや猛暑の影響で、育てる環境によっては野菜が傷んでしまうことがあります。冬は厳しい寒さが到来するため、育てられる野菜が格段に減り、家庭菜園に適した季節とはいえません。

一方、秋は日差しが穏やかになり、人も植物も過ごしやすくなります。気候による失敗のリスクが少ないため、家庭菜園デビューに最適な季節といえるでしょう。

病害虫のリスクが低くなる

秋から冬に向かって気温が下がるにつれ、害虫による被害が少なくなります。また、カビや病原菌は高温多湿を好むものが多いため、秋になり気温が下がることでおのずと繁殖が抑制され、野菜が病気にかかりにくくなります。

ただし、病害虫が完全になくなるわけではありません。野菜の状態を毎日チェックして、早めに病害虫の被害から守れるようにしましょう。

サカタのタネ オンラインショップでは、防虫に役立つアイテムを多数取り扱っています。

ぜひチェックしてみてください。

屋外作業がしやすい

家庭菜園で野菜を育てる場合、ベランダや庭など、屋外で作業をすることになります。秋になり気温が下がると、水やりや剪定、病害虫対策など野菜の手入れがしやすくなります。暑さや日差しを気にすることなく小まめに野菜の状態をチェックできるのも秋に家庭菜園を行うメリットの一つです。

ですが、気温が下がったことで作業に没頭し、休憩を忘れてしまいがちです。野菜の手入れは思ったより体力が必要なので、水分補給をしながら、小まめな休憩を心掛けましょう。

秋植え野菜の特徴

秋植え野菜には、他の季節の野菜と比べてどんな特徴があるのか、栄養や収穫など、知っておきたいポイントを紹介します。

栄養価の高い野菜が多い

秋はだんだんと日照時間が短くなる季節です。秋に育つ野菜は冬に備えてエネルギーを蓄えようとして、炭水化物を多く蓄えて成長する特徴があります。そのため、秋植え野菜は栄養が豊富で消化吸収しやすい野菜が多く、夏の暑さで弱った胃腸の回復に役立ちます。

野菜の甘みが増す

野菜は冷たい空気に触れると、葉や根が凍結しないように糖分を蓄えて甘くなるという特徴があります。さらに秋植え野菜は夏野菜に比べて水分量が少ないので、野菜のしっかりとした甘みを楽しめます。

また、収穫する直前に「寒締め」を行うと、野菜の甘みがぐんとアップします。寒締めとは収穫前にあえて冬の寒さにさらす、秋植え野菜の栽培方法です。野菜の甘みがさらに増し、栄養価も高まります。家庭菜園に慣れてきたら、ぜひご家庭でもチャレンジしてみてください。

収穫できる期間が長い

比較的長く収穫期間を楽しめる野菜が多いのも、秋植え野菜の特徴です。

たとえば、秋植えの代表格であるダイコンなどの根菜類は、一般的に栽培期間や収穫期間が長い傾向があり、長期間にわたって収穫を楽しめるため、育てがいを感じられるでしょう。

また、ホウレンソウやコマツナは、育てる際に間引きを行うことで長期間にわたって収穫を楽しめます。間引きとは、種を多めにまいておき、成長してきたら生育のよくない苗を取り除いて生育のよい苗を残す作業のことをいいます。間引きした新鮮な野菜を食べられるのも、家庭菜園の魅力です。

秋の家庭菜園を始める前の準備

秋植え野菜の特徴が分かったら、いよいよ育てる準備に取り掛かりましょう。野菜の種や苗を買ってきてから準備が足りなかったと慌てることがないよう、やっておくべき手順を解説します。

1. 直前に植えていた夏野菜を片付ける

たくさん収穫できていた夏野菜も、夏の終わりが近づくと徐々に収穫量が減ってきます。夏にトマトやゴーヤーなどを育てていた場合は、秋の野菜苗の植え付けや種まきに間に合うように、まずはプランターや土を片付けましょう。収穫が少なくなったタイミングで、目安としては8月中旬から下旬ごろに片付けるとよいでしょう。土を片付ける際は、根をすべて引き抜いたあとに土の中に残った根も取り除きます。このときに出た土や根は、お住まいの地域のルールに沿って処分しましょう。

2. プランターを洗う

秋野菜を植える際に夏野菜と同じプランターを使う場合は、プランターをしっかりと洗う必要があります。そのままの状態で次の野菜を植えると、病害虫の被害を受ける可能性が高まるためです。

3. 土の消毒・栄養補給をする

新しく野菜を育て始める際は、土も新しくする必要があります。しかし、土をしっかり消毒して栄養補給をすれば、再利用も可能です。

土の消毒方法には、「太陽熱消毒」と「薬剤消毒」の二つがありますが、一般の家庭では真夏の7~8月に行う太陽熱消毒がおすすめです。太陽熱消毒とは、太陽光で土の温度を60度以上に加熱して、雑菌やカビなどを殺菌する消毒方法です。以下に手順を記載します。

- 使用済みの土の残留物を取り除き、ビニール袋に入れて薄く広げる

- 水をかけて湿らせる

- ビニール袋の口を閉じて、太陽光が当たる場所に置く

- 20日以上(※1)日光に当て、水が蒸発し土がサラッと乾いたら完了

しっかりと消毒できたら、土のリサイクル材を加えて栄養補給をしましょう。栄養補給をしっかり行うことで、連作障害を軽減できます。連作障害とは、土の中の栄養が偏ることで、例えばナス科のトマトの後にナス科のジャガイモを植えるなど、後から植えた同じ科の野菜がうまく育たなくなる現象です。1年目にうまくいったからといって、2年目も同じ土に植えたらしっかり育たなかったという場合、連作障害の可能性が高いです。初心者が陥りやすい失敗の一つなので、気を付けましょう。

(※1)真夏(7〜8月)なら2〜3週間、それ以外の時期は4週間以上が目安です。

土の再利用におすすめのアイテムはこちら

土の再利用方法についてはこちらの記事で詳しく紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。

秋から始める家庭菜園についての注意点とは?

秋は家庭菜園におすすめの季節ではありますが、注意すべきポイントもいくつかあります。秋ならではの注意点をお伝えしますので、ぜひ参考にしてみてください。

台風対策は万全に

秋は1年で最も多くの台風が到来する季節です。ベランダ菜園の場合は、道具や鉢が風で飛ばされ、人や物に当たって被害が発生することも。小さな道具でも強風に飛ばされると、思いがけないほどの大きな被害を引き起こすことがあります。道具の大きさにかかわらず、しっかりと片付けておきましょう。また、ベンチや棚など重量があるものも、風で浮き上がってガラスや隣室との隔壁を破損してしまう可能性があります。重いからといって油断せず、ロープなどで頑丈に固定して強風に備えることをおすすめします。

種まきの時期

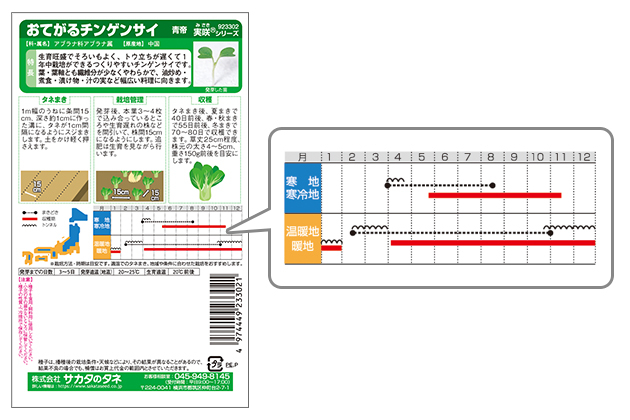

種のパッケージ裏(一例)

秋の種まき期間は、思っているよりも短いです。秋に種をまく際は、タイミングに気を付けましょう。

適切な時期に種をまくことで、発芽がよく、気温の低下に順応しながら成長し、寒い季節になっても丈夫に育ってくれます。しかし、タイミングを間違えると、野菜がうまく育たなくなってしまいます。適期より早くまくと気温が高過ぎて発芽不良になりやすく、遅くまくと気温が低過ぎて十分に成長しない場合があります。種を買う際にパッケージの裏に書いてある情報をしっかりと読み、作型と種の有効期限を守って種まきを行うことが大切です。

土の乾きをチェックしてから水やりを行う

家庭菜園というと、朝晩たっぷりと水やりをする必要があると思っている方も多いでしょう。しかし、秋の家庭菜園では、夏に比べて水やりの量や回数に注意が必要です。土の乾き具合により、夏は朝晩水やりをすることもあるかもしれませんが、秋は土が乾きにくくなるのに合わせて、徐々に量や回数を減らしていきます。水やりの時間帯は、午前中が望ましいです。

また、徐々に気温が下がっていく季節とはいえ、日中は夏日になる日もあります。汗ばむくらいの陽気の場合は朝にたっぷりと水やりをしましょう。夜に冷え込む場合は、夕方の水やりは控えるなど、土の乾き具合に合わせて適切な水やりをおこなうことが大切です。

寒さ対策を行う

秋の家庭菜園では、野菜の成長とともに秋が深まり、寒さ対策が必要になる場合があります。

基本的な寒さ対策をご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

被覆資材で守る

【トンネルを設置する場合】

アーチ状の支柱を立てて骨組みを作り、不織布などの被覆資材をかけてトンネルを作り、野菜を守ります。

【ベタ掛けで被覆資材をかぶせる場合】

野菜の上にそのまま不織布などの被覆資材をかぶせる方法です。支柱を立てなくてよいので簡単にできますが、雪の重みで野菜がつぶれたり、風で被覆資材と野菜がこすれて傷がついたりする場合があります。被覆資材をかぶせる際は十分に注意しましょう。

寒さに強い品種を選ぶ

野菜には、たくさんの品種があります。色や大きさなどの違いもありますが、病気に強くて丈夫、気温の変動に強いなどの特徴があり、品種改良によりさまざまな野菜が生み出されています。秋の朝晩冷え込む時期に栽培するなら、寒さに強い品種を選ぶとよいでしょう。

住んでいる地域、庭やベランダの環境によって、どのような寒さ対策が必要か異なります。ご自身の家庭菜園の環境をチェックして、必要な対策を見極めましょう。

秋に種まきできる!家庭菜園におすすめの野菜7選

秋植え野菜のなかでも、初心者にもおすすめの品目を7種類ピックアップしました。自宅でも育てられそうな野菜や、家族が好きな野菜など、育てたい野菜をチェックしてみてください。

コマツナ

| 種まき時期 | 3月中旬~10月中旬 |

|---|---|

| 収穫時期 | 春まき:種まきから30~40日後 冬まき:種まきから40~70日後 |

※記載している時期は関東基準の目安です。地域や条件、品種に合わせた栽培をおすすめします。

コマツナは基本的に寒さに強い特性を持ち、ほぼ一年を通して種まきが可能な野菜です。初めての家庭菜園で育てやすい野菜として知られており、秋の種まきに挑戦するには、もってこいの野菜です。プランターでも育てられるので、初心者の方はぜひチャレンジしてみてください。

おすすめのコマツナの種はこちら

コマツナの育て方についてこちらで詳しく解説しています。

ダイコン

| 種まき時期 | 4月上〜下旬、8月中旬〜9月上旬、9月上〜下旬 |

|---|---|

| 収穫時期 | 6月上旬〜7月中旬、10月下旬〜11月下旬、1月上旬〜3月上旬 |

※記載している時期は関東基準の目安です。地域や条件、品種に合わせた栽培をおすすめします。

ダイコンの種は春まきと秋まきがありますが、初心者が育てる場合は秋まきのミニダイコンが家庭菜園におすすめです。ミニダイコンなら根が短いため、土を深く耕す必要がありません。また、栽培期間が短いため、病害虫によるリスクも低くなります。畑がなくても深めのプランターで育てられるのも魅力の一つです。ミニダイコンなら使い切りやすいサイズなので、サラダや煮物など料理の用途に合わせて品種を使い分ける楽しみ方もできておすすめです。

おすすめの秋植えダイコンの種はこちら

ダイコンの育て方についてこちらで詳しく解説しています。

ホウレンソウ

| 種まき時期 | 春まき:3月~5月 秋まき:9月~11月 |

|---|---|

| 収穫時期 | 春まき:4月~7月 秋まき:10月下旬~1月 |

※記載している時期は関東基準の目安です。地域や条件、品種に合わせた栽培をおすすめします。

ホウレンソウは、種をまいて発芽さえすれば、追肥も不要なほど手がかからず、家庭菜園初心者向きの野菜です(※2)。また、寒さに強い野菜なので涼しくなっていく秋から冬に育てるのにぴったりの野菜です。秋に種まきしたホウレンソウはゆっくりと成長するため、1カ月半ほどの栽培期間が必要になります。10月上~中旬に種をまくと、だいたい40日後に収穫可能です。

また、ホウレンソウは冷たい空気にさらされると、茎や葉を守ろうとして糖分をため込むため、甘みや栄養素がアップします。プランターでも育てやすいので、初心者はぜひチャレンジしてみてください。

(※2)ホウレンソウは酸性土壌に弱いため、pH値が低い畑では石灰を入れた土づくりが必要な場合があります。

おすすめのホウレンソウの種はこちら

ホウレンソウの育て方についてこちらで詳しく解説しています。

ミニハクサイ

| 種まき時期 | 春まき:4月上〜下旬 夏~秋まき:8月上旬〜9月下旬 |

|---|---|

| 植え付け時期 | 4月上旬〜7月上旬、8月上旬〜11月下旬 |

| 収穫時期 | 6月中旬〜7月中旬、10月中旬〜12月下旬 |

※記載している時期は関東基準の目安です。地域や条件、品種に合わせた栽培をおすすめします。

葉物野菜の中には、育てやすいものもあれば、育てるのが難しいものもあり、初心者の方はどれから育て始めるべきか迷ってしまうかもしれません。そんな方にはミニハクサイの栽培がおすすめです。

一般的にハクサイは、春まきと秋まきの両方で栽培されている野菜です。涼しい気候を好む特性があるため、徐々に暑い夏に向かう春まきより、気温が下がっていく秋まきの方が管理しやすいといわれています。中でもミニハクサイは通常のハクサイよりも小ぶりなため、栽培期間が短くておすすめです。

成功のポイントは種まきのタイミングを逃さないこと。種まきのタイミングが早いと気温がまだまだ温か過ぎるために病害虫が発生しやすく、逆に遅過ぎると結球しにくくなります。気温の変化をしっかりチェックして、タイミングを見極めることが大切です。

おすすめのハクサイの種はこちら

ハクサイの育て方についてこちらで詳しく解説しています。

カブ

| 種まき時期 | 4月中旬〜5月上旬、7月下旬〜9月中旬 |

|---|---|

| 収穫時期 | 6月中旬〜7月中旬、8月上旬〜9月上旬、10月中旬〜11月中旬 |

※記載している時期は関東基準の目安です。地域や条件、品種に合わせた栽培をおすすめします。

カブは、大カブ、中カブ、小カブと3種類に分類されます。大カブは直径15~20cm、中カブは直径8~10cm、小カブは5~6cmの大きさです。大きいほど生育期間が長くなり、大カブは種まきから60~90日ですが、小カブは40~50日と1カ月半ほどで収穫できるのでおすすめです。他の野菜と比べ、栽培期間が短いため、基本的なポイントを押さえておけば初心者でも楽しんで育てられる野菜です。収穫が遅れると、すが入ったり、ひび割れたりするので早めに収穫するのが成功のコツです。また、連作すると病害やホウ素欠乏症が発生しやすいので、輪作する・土をしっかり再生するなどの対策を行いましょう。

おすすめのカブの種はこちら

カブの育て方についてこちらで詳しく解説しています。

ミズナ(キョウナ)

| 種まき時期 | 3月中旬~10月上旬 |

|---|---|

| 収穫時期 | 4月下旬~11月 |

※記載している時期は関東基準の目安です。地域や条件、品種に合わせた栽培をおすすめします。

ミズナは京都で発達したといわれる野菜で、キョウナとも呼ばれています。水分がたっぷり含まれていることや、昔は肥料を与えず水だけで育てていたという理由でその名がついたといわれています。ミズナはまき時期の長い野菜ですが、夏の厳しい暑さには弱く、霜に当たると枯れてしまうため、初心者には秋の栽培がおすすめです。

おすすめのミズナの種はこちら

ミズナの育て方についてこちらで詳しく解説しています。

チンゲンサイ

| 種まき時期 | 4月~9月 |

|---|---|

| 収穫時期 | 5月中旬~11月中旬 |

※記載している時期は関東基準の目安です。地域や条件、品種に合わせた栽培をおすすめします。

チンゲンサイは暑さにも寒さにも強く、初心者でも挑戦しやすい野菜です。小さくスペースも取らないので、プランターでも育てられます。春から秋まで長く栽培可能ですが、春と夏は虫害が発生しやすいので、秋まきがおすすめです。株が大きくなり過ぎると葉が硬く食味が悪くなるので、葉柄部が膨らんできたら早めに収穫しましょう。

おすすめのチンゲンサイの種はこちら

チンゲンサイの育て方についてこちらで詳しく解説しています。

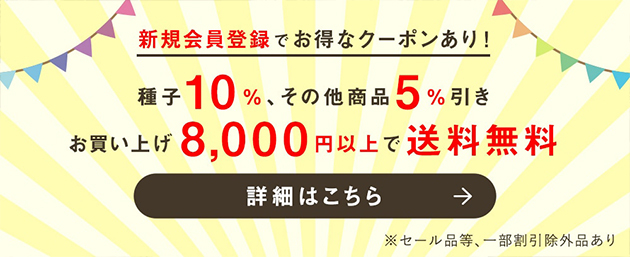

秋の家庭菜園を始めるならサカタのタネ公式オンラインショップで!

サカタのタネ公式オンラインショップでは、秋にまける種はもちろん、初心者から上級者向けまで幅広いラインアップの園芸用品をそろえています。お住まいの地域の気候に合わせた種や苗の情報も掲載していますので、ぜひサイトをチェックしてみてください。

まとめ

秋に育てられる野菜は、栽培難易度が高くないものが多く、害虫も減る季節なので、「虫が苦手…」という方や初心者の方にぴったりです。夏野菜を整理して、秋の家庭菜園にもチャレンジしてみてくださいね。