真っ赤に色づいた、もぎたてのトマトは感動の味!トマトは消費マーケットの中で最も人気のある野菜として、また菜園の華として、私たちを引きつけてやみません。

ガーデナーの皆さまもシーズンが近づくと、毎年の定番品種は押さえつつも、「今年は何か違ったトマトも……」と、数ある品種の中から選ぶ作業にガーデニングの醍醐味(だいごみ)を感じられていると思います。

数多くの品種が出回る時代、生産地では厳選した品種をさらに独自の栽培方法で磨き上げ、糖度や成分など品質をアップさせた差別化トマトに取り組む産地も少なくありません。多種多様、選択肢の多い品目はそれだけ消費も伸びるといわれていますが、トマトの人気の理由もそこにあるのかもしれません。

「赤糖房」

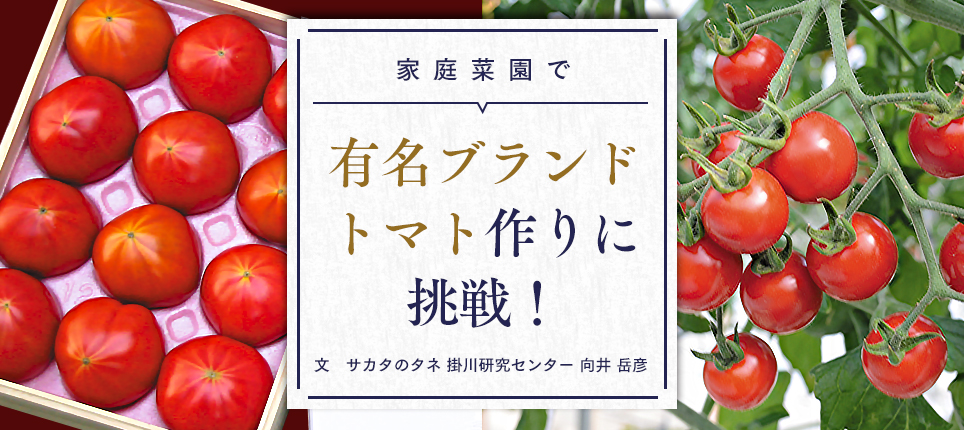

さて、そんな多くのトマトが出回る中で、出荷をすればたちまち売り切れ御免となる有名ブランドトマトがあります。なぜこのトマトが消費者からひときわ高い評価と絶大なる支持を受けるのか?そもそもブランドとはいつ手に取っても決して期待を裏切らない品質の安定性と信頼感のこと。つまり、食味などそのトマトでしか得ることのできない特別な価値を維持し続けているからでしょう。

今回はブランドトマトの中から大玉一つ、ミニ一つを取り上げ、そのブランドを熱い情熱と腕で、長きにわたり守り続ける産地と、それを支えてきたサカタのタネの品種を、併せてご紹介します。成功も失敗も、皆さまの腕次第ということもありますが、チャレンジされる皆さまのトマトがなるべく産地のそれに近づけるよう、当地のプロの生産者が編み出した栽培技術のさわり、栽培のポイントもお伝えします。

さあ、全国のトマトファンをうならせ続ける究極のトマトをご自身の手で作って、その価値を体感してみませんか?

味はしっかりしているのにすっきりしたのど越しは、いくつでも食べられるほど

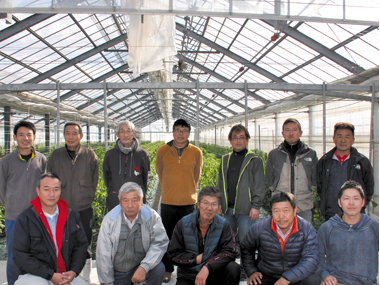

川副光樹とまと部会の皆さま

多彩な希少生物を有する「奇跡の干潟」で有名な有明海を望む佐賀県・川副町で、1990 年代初頭から栽培が始まりました。

以前は果実の尻部が尖るファーストトマトが主流でしたが、マーケットの要望が果肉のしっかりした完熟トマトに移り始めたこともあり、川副光樹とまと部会の皆さまは、当時発表されたばかりのサンロードに全面的に切り替えられました。

「光樹とまと」は着果数制限して管理しています

この一帯の平地は、脊振(せふり)山地からの豊富な湧き水が水路を通り、干潟に流れ込む途中にあります。土壌は非常に肥沃(ひよく)ではあるものの、海抜が低いため水位は月の満ち欠けに左右されるほど高く、当初、生産者の方々はサンロードの強い草勢をしっかりコントロールすることに苦労されたとのこと。

しかし、元肥を控えたり、畝を高くしたり、きめ細かくハウスを換気したり、「締め作りファースト」を栽培してきた部会生産者の方々の素晴らしい技術が難題を克服、サンロードの特性を見事に引き出すことに成功しました。

出荷名を「光樹とまと」と名付けられたこのトマトは、当時日本一の値が付く極上トマトとして栽培技術とともに世代を超えて引き継がれ、今なお進化し続けています。

萎ちょう病、青枯病、葉かび病など、トマトの要注意病害に強い大玉種。甘みが強く、低農薬栽培が可能で、家庭菜園におすすめの品種です。

- 玉伸びよくリンゴ型の大玉、果皮は薄め、果肉はしっかりと厚い本格的な完熟系トマト。

- 部屋数が多く、種子部が小さいことから ゼリーが少なく、カットしても中身がこぼれない。

- 程よい酸味と甘みとの絶妙バランス、いにしえのトマトフレーバーがあり非常においしい。

- 葉かび病、萎ちょう病、根腐萎ちょう病(J3)に抵抗性、青枯病にも耐病性を持つ。

- 草勢が旺盛で、色の濃い大葉。節間はそれほど間伸びしない。

栽培ポイント

- 草勢が強いため、1段目の花が確実に咲いてから定植する。

- 10.5cm~のポット育苗が望ましい。若苗※定植は花が飛ぶことがある。

- 育苗中の肥料切れを防ぐため、用土に緩効性肥料※、または液肥を施す。

- 事前に土壌に十分水やりし、定植後、着果するまではできるだけ水を控える。

- 1段目の花は確実に着果させ、草勢を落ち着かせる。

- 一度に大量の水やりは控え、少量多かん水とする。乾燥し過ぎると根傷みを起こしやすい。

- 1段目の果実が500円玉程度に膨らみ、4段目の蕾が開くころ、1回目の追肥をする。

- 果実の色づきは比較的ゆっくりなので、じっくり待って全体に赤くなってから収穫する。

※若苗:トマトの場合、1段目の花が咲く前の若い苗のこと。

※緩効性肥料:一度に溶解せず、少しずつじわじわと長い期間肥効が続く肥料。

鮮烈な赤が自慢の「赤糖房」。出荷量も少なく希少です

赤糖房部会の皆さま

黒潮うねる紀伊半島の中央部海岸に接し、熊野街道の要衝として知られた和歌山県・印南町が誇るブランドミニトマトです。1990年代初頭、世には空前のミニトマトブームが到来し、雨後のたけのこのごとく全国に新たな産地が生まれていました。

そのころ、当地でもともと大玉トマトや切り花を作っていた農協生産者の有志が、ミニトマトの産地化を計画、「どうせやるなら、なにか特色のあるものを」との考えから、当時発表間もないキャロル7の導入に踏み切りました。

房付きで梱包(こんぽう)するので、箱を開けたときの香りが鮮烈

高糖度で食味が非常によく、またきれいな色、果梗が短く裂果に強いという品種の特性を生かし、実を2~3個枝に付けたまま収穫する「房採りミニトマト」に取り組みました。この部会は当初から形態、食味による差別化でブランドを確立することを意識し、青果出荷に当たっては、和歌山県農協連合と共同で、当時ミニトマトでは珍しい糖度検査を実施しました。

一方、栽培面でも研究会を立ち上げ、栽培に使用する資材や肥料の研究にも余念がなく、新規参入者については1年間のテスト期間が課せられ、その品質が部会の出荷基準に達したことを確認して初めてブランド名の使用を許可するなど、厳しい基準と徹底した管理でブランドを守り続けています。

「赤糖房」と命名されたブランドは、全国的に引っ張りだこのミニトマトとして、今日に至っています。

抜群に育てやすい品種です。実は割れにくく、皮も柔らかくて口当たりも申し分なし。

- 花梗※が短く、裂果に強いため、房採り出荷が可能なミニトマト。

- 果実の糖度が高く、果肉は独特のジューシーさがあり非常においしい。

- 果実の色は深みのある赤色、鮮やかでテリがある。

- 葉や茎も色が濃い黒葉種。

- 特に高温時のリコピン生成能力が高く、着色はすこぶるよい。

- 葉や茎の節間短く全体にコンパクトな草姿。

- 葉かび病、萎ちょう病などの抵抗性、青枯病にも強い。

※花梗:主軸から分枝して、それぞれの花を支える枝のこと。

栽培ポイント

- 苗のときから草姿はコンパクト。若苗定植できる。

- 育苗中の肥料切れによる下葉の黄化に注意し、水やりは液肥を織り込む。

- 着果はよいが花の数は少なめなのでトマトトーンや振動で交配する。

- 4段目の花が咲きだしたころ、1回目の追肥を確実に施す。

- 裂果には強いので、果実にしっかり色が回ってから収穫する。

- 肥料が多過ぎると果実の表面がでこぼこするので注意する。