-

生育条件

- 日当たり

- 日なた

- 土壌酸度

- 弱酸性

-

栽培管理

- 植え付け

- 株間15~20cm

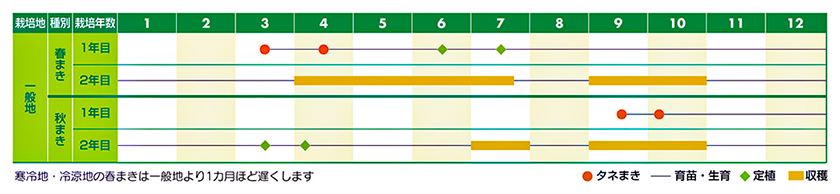

栽培暦

ニラとは

ニラは葉の幅が広い大葉群と、小葉(細葉)群及び花ニラ群に大別されます。大葉群と小葉群は冬季、休眠しますが、品種によって深い・浅いがあります。花ニラ群は休眠しません。現在の主流である大葉系は、休眠が浅く、葉長・葉幅が大きく、葉肉は厚くて葉色が濃緑で、品質がよく、栽培しやすい特性を持っていますが、耐乾性がやや劣りますので注意が必要です。黄ニラは、新芽が伸びる前から光を遮って育てたものです。

ポイント

ニラは野菜のなかでは数少ない多年草です。比較的寒さに強く、夏季、気温が高くなると生育は早くなりますが、葉が細く、薄くなります。土壌はあまり選びませんが、酸性では生育が悪く、好適土壌pHは6~7です。花芽は長日・高温条件で分化し、7~8月にトウ立ち・開花します。ニラは冬、低温・短日で休眠に入り、地上部は枯れます。花ニラは比較的高温を好み、年中トウが立ち、それを食用にします。

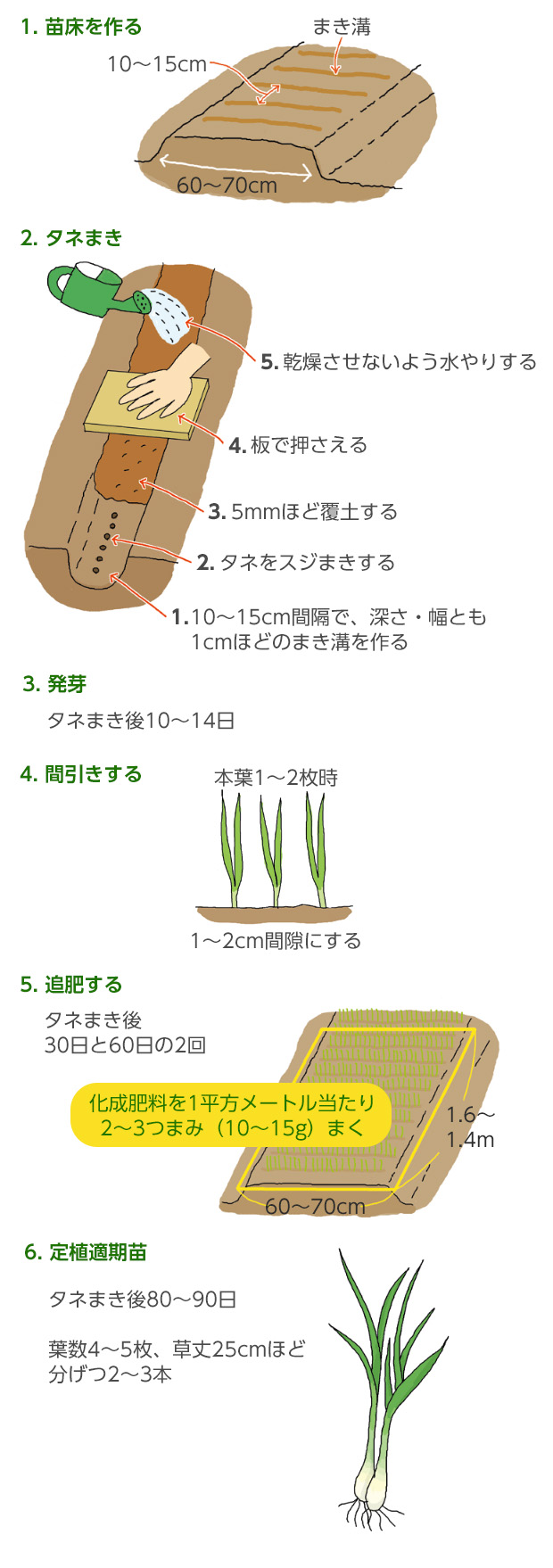

種まき・育苗管理

種まきは露地に作った苗床に、深さ・幅とも1cmほどのまき溝(溝の間隔は10~15cm)を作り、種をスジまきします。そして、5mmほど覆土して板で押さえ、水やりします。発芽後、本葉1~2枚時に株間を1~2cmほどに間引きします。種まき後30日、60日になったら追肥します。

〈POINT〉 発芽まで乾燥させない!

発芽まで10~14日かかります。追肥量は化成肥料を1回1平方メートル当たり2~3つまみ(10~15g)とします。育苗期間は80~90日です。定植適期苗は分げつ2~3本、葉数4~5枚、草丈25cmほどです。

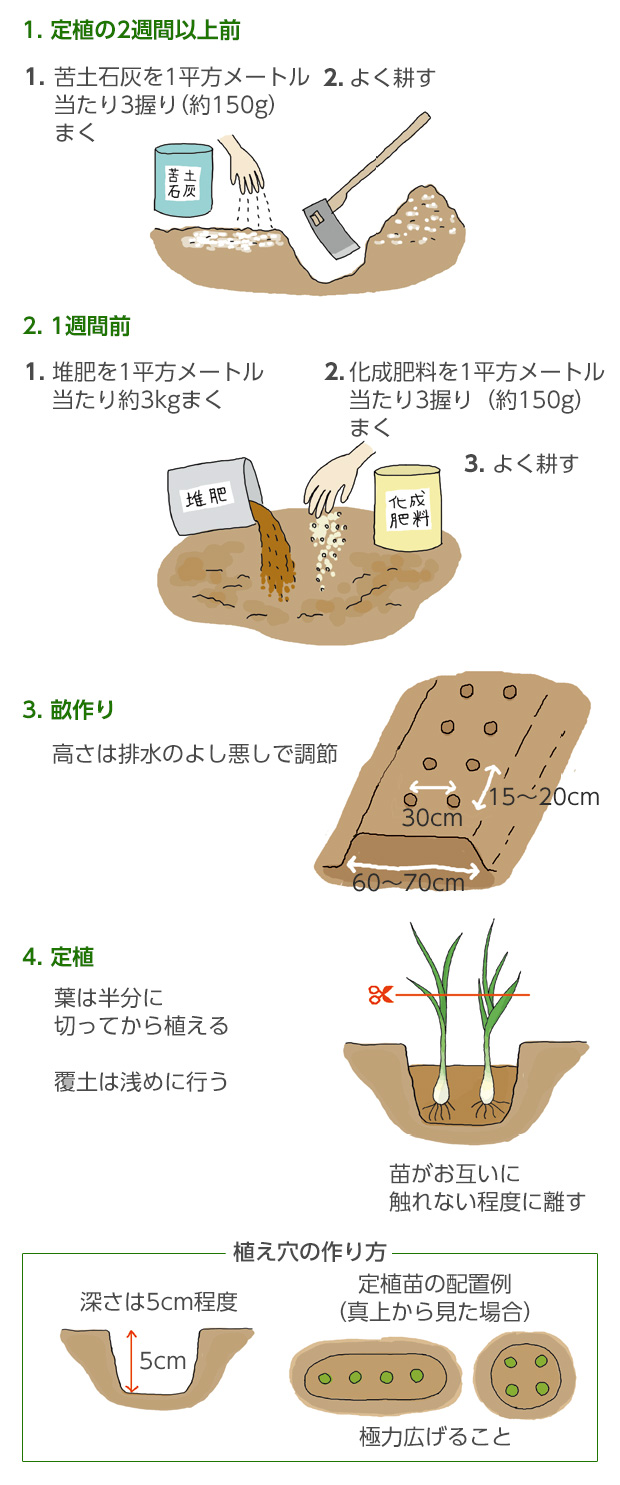

畑の準備と定植

定植の2週間以上前に苦土石灰を施用して耕します。1週間前に堆肥と化成肥料を施して耕し、定植畝を作ります。畝は幅60~70cmとし、株間15~20cm、条間30cmの2条植えとします。定植は深さ5cmほどの植え穴を作り、1穴に4~5本まとめて植えます。

〈POINT〉 酸性土壌に弱いので苦土石灰散布を!

苦土石灰は1平方メートル当たり3握り(約150g)、堆肥は約3kg、化成肥料(N:P:K=8:8:8)は3握り(約150g)とします。

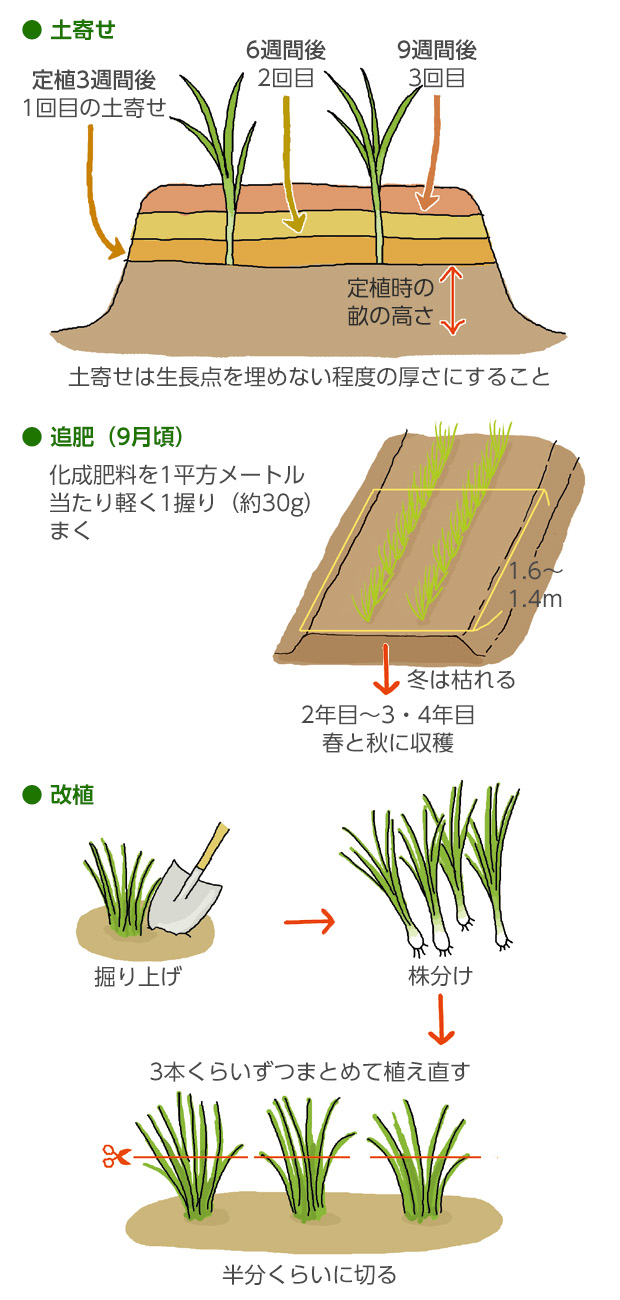

定植後~収穫までの栽培管理

定植後3週間ごとに土寄せ(2~3cm厚さ)を2~3回します。春まきの定植年の9月頃に追肥して株の充実を図ります。冬に地上部は枯れますが、春になると萌芽してきます。2年目からの追肥は収穫ごとに行い、株の消耗を防ぎます。3~4年たったら春か秋に掘り上げ、株分けして3本くらいずつまとめて植え直します。

〈POINT〉 株が込んできたら早めに改植を!

土寄せしないと分げつが多すぎるようになり、倒れやすくなります。追肥量は1回軽く1握り(約30g)とします。追肥後、水やりすると肥料の効きがよくなります。株が古く、込んでくると、葉も細く、薄くなってきます。

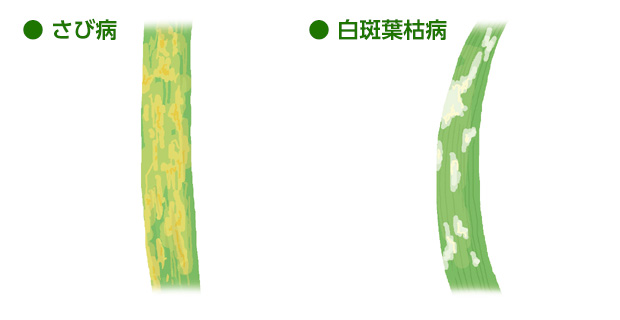

病虫害

病気はさび病、乾腐病、白斑葉枯病などが発生しますので、早期防除に努めます。害虫ではアブラムシが最も被害が大きくなりやすいので、早期発見に努め、早めに薬剤散布しましょう。

〈POINT〉 早期発見・早期防除!

施肥量が多すぎると、葉が茂りすぎて風通しが悪くなり、病虫害が発生しやすくなります。アブラムシの防除では、定植用の植え穴に殺虫剤を入れ、土と混ぜるとよいでしょう。

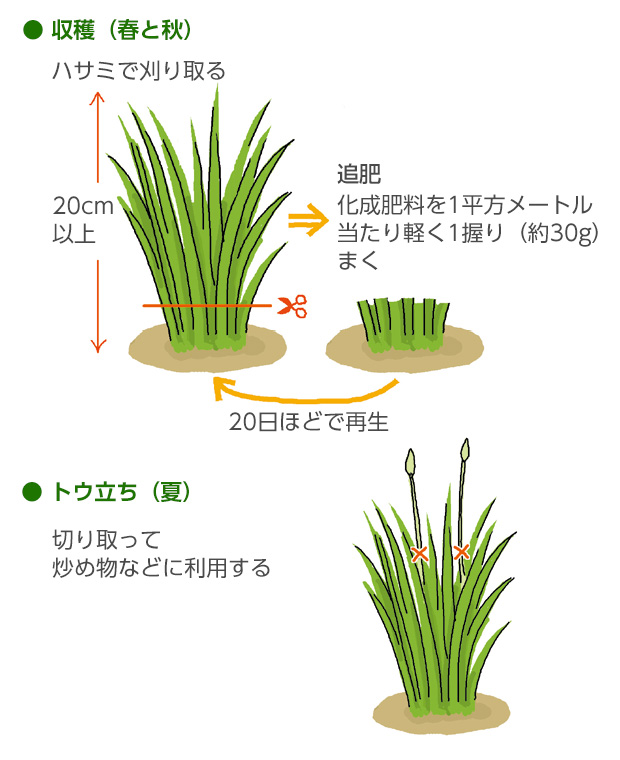

収穫

種まき後2年目になり、葉が20cm以上に伸びてきたら、株元を3cmほど残して収穫します。夏になるとトウ立ちしてくるので、蕾が開く前に摘みとり、炒め物などに利用します。収穫は年に4~5回を目安とします。

〈POINT〉 収穫したら追肥する!

ハサミで収穫するとよいでしょう。収穫から次の収穫までの日数は20日前後になります。収穫物が不必要でも株を消耗させないように刈り取ります(捨て刈りと言います)

おすすめ品種(サカタのタネ 公式オンラインショップ)

監修:農学博士 菅野紹雄