せっかく適用のある農薬を選んで、製品ラベルに記載されている通りに希釈する(薄める)などの使用方法を守っても、散布の仕方によっては期待したような効果が表れないことがあります。そうならないために、今回は農薬の上手なまき方、注意点、農薬の保管などについて解説していきます。

【目次】

1. 農薬の剤型別に上手な散布方法を知ろう

①希釈して噴霧器で散布する場合

②ハンドスプレー剤・エアゾール剤を散布する場合

③粒剤・ペレット剤を散布する場合

【コラム】薬剤散布は植物の上と下、どちらからまく?

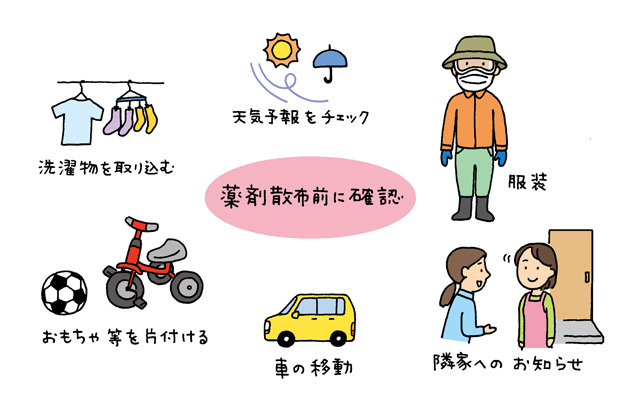

2. 散布前に確認しよう

①散布時の体調と服装

②散布場所

③天候

3. 散布後に注意しなくてはならないことは?

4. 残った農薬はどう保管すればいい?

1. 農薬の剤型別に上手な散布方法を知ろう

農薬は剤型によって使用方法が異なります。剤型については第4回で解説していますので、そちらを参照してください。それではそれぞれ分けて説明していきます。

①希釈して噴霧器で散布する場合

噴霧器は、広範囲に散布するときに使われることが多いです。広範囲に散布すると、細かいところに目が行きづらくなりがちです。病害虫は葉の表面だけでなく裏面にも寄生しています。かけむらのないように、裏面まで葉先から薬液が滴り落ちるくらい丁寧に散布しましょう。

雑に散布してしまうと、薬剤のかからなかった病害虫が生き延び、被害がすぐに再発します。病害虫が発生した植物にだけ薬剤散布を行うのではなく、ラベルに適用作物として記載されている周辺の他の植物にも散布するようにしてください。病害虫は似た種類が同じ時期に発生することが多いので、他の植物にも発生していると考えて対応するのが大切です。

②ハンドスプレー剤・エアゾール剤を散布する場合

ハンドスプレー剤やエアゾール剤は、希釈の必要がなく一般的に家庭などで鉢数が少ない、散布面積が広くない場合に向く製品です。面積が広い場合でも応急用として利用できるため、1本は用意しておきたいものです。

ハンドスプレー剤は植物の近くから散布してもエアゾール剤のように冷害を起こすことはありません。かけむらがないよう、丁寧に散布しましょう。

また、ハンドスプレー剤は手軽でよいのですが、鉢数が多いと手が疲れてしまうのが難点です。その場合は1~2L程度の噴霧器の購入も考えるとよいでしょう。

エアゾール剤の場合はボタンを押すだけで噴霧できるので、手が疲れることはありません。しかし、新芽や葉の近くで噴霧した場合、付着したガスが気化するときに熱を奪い、急激に温度が下がります。そのため新芽などが冷害を起こして枯れてしまうことがあります。

エアゾールによる冷害を起こさないようにするには、30~50cm程度離れた場所から噴霧します。また、噴霧器のように葉先から薬剤がしたたり落ちるほど噴霧せず、噴霧液が均一にかかる程度に散布すれば十分に効果を発揮します。

③粒剤・ペレット剤を散布する場合

粒剤の場合、代表的な製品として「GFオルトラン(R)粒剤」などの殺虫剤があります。パラパラとまくだけで害虫が退治できるため、よく使用されます。

「GFオルトラン(R)粒剤」を例に取ると、花壇や畑で使用する場合、種(タネ)をまく場所に1平方メートル当たり3~6gを表層の土と混ぜてから種をまきます。苗を植え付けるときには、掘った植え穴に1~2g程度まき、軽く土と混ぜた上に苗を植えます。

効果は1カ月程度持続しますが、草花類では生育状況に応じて年に数回、土の表面に1平方メートル当たり3~6gまいて、継続的に害虫を退治することもできます。

なお、粒剤・ペレット剤は、種まきや苗を植え付けのときにしか使用が認められていない野菜が多いので注意してください。

鉢植えの場合、戸外ではにおいがそれほど気になりませんが、室内では気になるかもしれません。そのときは、鉢土の表面に薬剤をパラパラとまき、表層の土と軽く混ぜるとにおいが和らぎます。また、散布量が多いと葉先や葉の周辺が変色するなどの薬害が出るので気を付けてください。

ちなみに、手軽に害虫が退治できるということで、庭木にも使用したい方もいるでしょう。しかし、粒剤タイプは草花や野菜、根の範囲が限定される鉢やプランターで育てる植物には適していますが、庭木などには不向きです。これについては第4回で解説していますので、そちらを参照してください。

ペレット剤の場合、多くは、ネキリムシやナメクジなどの誘殺剤です。ネキリムシは土の中にいるため、土と混ぜてしまう方がいますが、これは間違った使い方です。正しくは、植物周辺の土の表面にパラパラまくだけです。夜間に活動する害虫が餌と勘違いして食べることで退治できます。

どちらの場合でも、第7回で記載したように、計量容器などの使用器具を用意しておくと便利です。

教えて!望田先生! 農薬のいろは【第7回】農薬の希釈方法を知ろう!

教えて!望田先生! 農薬のいろは【第7回】農薬の希釈方法を知ろう!

【コラム】薬剤散布は植物の上と下、どちらからまく?

標高が2~3m以上ある庭木類の薬剤散布をする場合は、木の上の方、下の方どちらからまいたらよいでしょうか?

私は、下の方から散布することをおすすめします。上の方から散布すると、葉先から滴り落ちた薬液が下の葉をぬらし、薬剤散布が済んだと勘違いしてしまい、かけむらが生じるからです。下の方から散布すると、散布していない場所はぬれていないため、葉の表と裏にしっかり散布できているかをチェックできます。

では次に、実際に散布をするときの服装や周囲への配慮について解説していきます。

2. 散布前に確認しよう

①散布時の体調と服装

寝不足や熱があるなど、体調が優れないときの薬剤散布は避けてください。判断力が鈍くなることで、事故を起こす可能性があるためです。

また、散布するときは、風上から薬剤を散布しても、急に風向きが変わり、散布液を浴びたり吸い込んだりすることがあります。長袖・長ズボンの作業着、帽子、マスク、手袋など皮膚の露出部を少なくする服装で行いましょう。

②散布場所

庭やベランダなど、農薬を家の周辺に散布する場合が多いと思います。近くにある子どものおもちゃや洗濯物は取り入れるなど、周りのものに注意してください。隣家に事前にお知らせすることも大切です。農薬の中には散布液がかかると、車の塗装面が変色するものもあります。自分の車だけでなく、隣家の駐車場と接しているときは車の移動をお願いしてください。

室内の植物に散布する場合は、戸外に持ち出して散布し、散布液が乾いてから室内に取り入れましょう。

③天候

散布液の飛散を防ぐため、できるだけ風が弱いときに散布します。散布後6時間以内に雨が降ると、農薬の効果が弱まるため、事前に天気予報の確認が必要です。

1日中、気温が30℃以上のときは、比較的涼しい朝夕に散布しましょう。夕方は乾きにくいことがあるので、基本的には朝をおすすめします。

注意事項に「高温時の散布は避けるように」と記載されている場合もあります。記載の有無にかかわらず、気温が30℃以上のときは避けた方が無難です。葉の表面が暑いと散布液の水分が蒸発して、高濃度の薬剤を散布したようになり薬害が起こりやすくなるためです。

アジサイの薬害(左)ナナカマドの薬害(右)(写真提供:住友化学園芸株式会社)

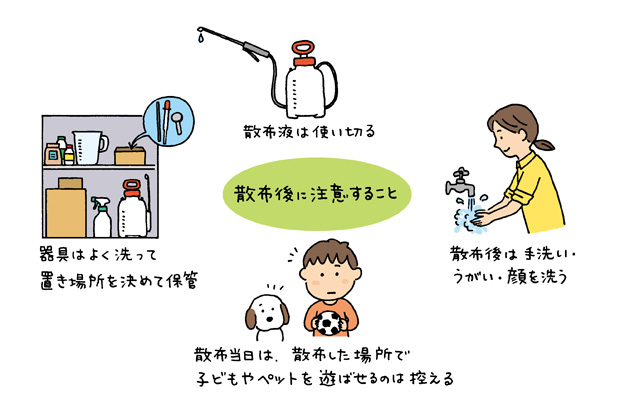

3. 散布後に注意しなくてはならないことは?

薬剤散布が終われば作業終了ではありません。散布後の希釈液処理などの注意点があるので、必ず守るようにしましょう。

【注意点】

・噴霧器の中に残った希釈液は、先ほど散布した植物に再度散布するか、ラベルに適用作物として記載されている周辺の植物に散布するなどして使い切る、あるいは土にまいて処分します。用水路やトイレなどの下水に流して処分するのは避けてください。

・使用した噴霧器などの器具は、よく洗い、しっかり乾かしてから保管します。計量カップや計量スプーン、計量スポイトは置き場所を決めて保管します。

・薬剤散布をした量によって異なりますが、散布の後には、最低限、手洗い・うがいをして顔を洗ってください。散布中に風向きによって散布液を浴びたと感じたときは衣服を着替え、シャワーなどを浴びてください。

・散布をした場所で、子どもや犬猫などのペットを遊ばせるときは、散布当日は控え、翌日以降にします。

4. 残った農薬はどう保管すればいい?

残った容器入りの農薬はキャップをしっかりと閉め、袋入りの農薬は開封部分をクリップで留めて、ジッパー付きの袋などに入れて保管します。特に水和剤などの大袋を購入すると、小出しで使用することになります。空気中の湿気によって成分が分解する薬剤もあるので、特に注意してください。

食品の近くや子どもの手の届く場所、直射日光の当たる場所は避け、密閉できる容器(倒れにくいもの)にまとめて、できるだけ涼しい場所に保管します。また、残量が少なくなったからなどの理由で農薬を他の容器に移し替えることは厳禁です。

以上、農薬を上手に散布する方法と、散布時の注意点、残った農薬の保管方法などについて紹介しました。ぜひお役立てください。次回は、植物成長調整剤(植物ホルモン)と除草剤とは何か、について解説します。