![]()

![マオウとモクマオウ[後編] アロカスアリナ属](../../image-cms/header_kosugi.png)

小杉 波留夫

こすぎ はるお

サカタのタネ花統括部において、虹色スミレ、よく咲くスミレ、サンパチェンスなどの市場開発を行い、変化する消費者ニーズに適合した花のビジネスを展開。2015年1月の定年退職後もアドバイザーとして勤務しながら、花とガーデニングの普及に努めている。

趣味は自宅でのガーデニングで、自ら交配したクリスマスローズやフォーチュンベゴニアなどを見学しに、シーズン中は多くの方がその庭へ足を運ぶほど。

マオウとモクマオウ[後編] アロカスアリナ属

2024/05/28

モクマオウ科の分布は、オーストラリアが中心です。その中心部には、海の湿気が届かない乾燥地帯があり、赤い砂漠となっています。そこには、先住民のよりどころでもあった、モクマオウ科最大の木質果実を付ける植物が生息しています。

オーストラリアは、769.20万平方キロメートルの広大な国土を持つ国です。その中央部にはアボリジニの聖地、Uluru(ウルル)があります。それは、「地球のへそ」と呼ばれる、平原に飛び出る砂岩の岩山です。

Uluru-Kata Tjuta National Park(ウルル=カタ・ジュタ国立公園)は、赤い砂漠です。年間降水量は500mm以下の大地で、地球上で最も乾燥した土地の一つが広がります。そんな土地にも、乾燥に耐えるモクマオウ科の植物等は生育しています。まず、ここがなぜ赤い色なのかという解説です。

これは、誰もその時代を生きていないので推定のお話です。宇宙は138億年前のビッグバンで作られ、46億年前に太陽系が形成されました。さらに、45億年前に地球が生まれたとされています。当初、マグマの海だった地球が冷やされ、酸素のない還元的な環境下で、海が40億年前に誕生しました。

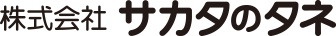

マグマに存在する豊富な鉄は、強い酸性雨などによって、2価鉄イオンとして海水に溶け込んで行きました。酸素のない環境と酸性水によって、鉄は緑色の溶液となります。約40億年前に、その還元的な海で原始的生命が生まれたと考えられています。その後、さまざまに生物の進化は続きました。27億年前、光合成をする細菌群である、シアノバクテリアが大量発生して、酸素を放出したのでした。この影響で海水中に溶けていた2価鉄イオン(緑色の鉄)は、酸素によって酸化され3価鉄(赤色)となって、海の底に沈殿し、堆積したのです。その当時の海は、きっと赤い色をしていたと思います。

そのことを簡単な実験で確かめました。鉄をクエン酸1%の水溶液に漬けると、鉄が2価鉄イオンとなって溶け出しました、その溶液は黄緑色です。酸性、還元の環境下で、鉄は水に溶けます。そして、溶け込んだ緑色の鉄溶液だけを、太陽光に当て空気にさらしておくと、やがて2価鉄イオンは、酸化し、3価鉄になって、水に溶けない鉄として沈殿したのです。要するに、酸化鉄である「さび」になったのです。

オーストラリアの赤い砂漠は、植物の遠い、遠いご先祖かもしれない生き物が営んだ光合成の証しでした。このさび色の景色は、大昔の海底だった場所です。オーストラリアの赤鉄鉱は、世界的にも有名です。

このUluru(ウルル)がある、オーストラリア中央部に固有のモクマオウ科の植物があります。アロカスアリナ デカイスネアナAllocasuarina decaisneanaモクマオウ科アロカスアリナ属。属名のAllocasuarinaとは、Allo(他の)+casuarina(モクマオウ属)の合成語です。モクマオウの近縁ではあるが、区別が必要な植物という意味です。

アロカスアリナ デカイスネアナ

アロカスアリナ デカイスネアナは、中央オーストラリアにしか生えていない固有の樹木です。英語でdesert oak=砂漠の樫(カシ)といいます。それは木材がとても堅いからです。種形容語のdecaisneanaは、オーストラリアの植物学者Ferdinand Jacob Heinrich von Mueller(フェルディナント・ヤーコプ・ハインリッヒ・フォン・ミュラー、1825~1896)氏が、フランスの植物学者Joseph Decaisne(ジョゼフ・ドケーヌ、1807~1882)氏に献名したことによります。

アロカスアリナ デカイスネアナ最大の特徴は、この樹木が付ける果実が、名前の通り「デカイ」のです。それは、おもしろい意味の一致です。私が持っている果実で、長さ6cm、幅4cm、重さが25g程度あり、堅い木質です。それは、アロカスアリナ属最大の大きさとされ、おそらくモクマオウ科でも最大なのだと思います。

樹木は、草本に比べ、多くの水を必要とします。つまり砂漠では、樹木は地下水のありかを示します。このアロカスアリナは、成長が遅いのですが、栄養塩の少ない乾燥した土地で生きるために特別な能力があります。それは、根に窒素固定細菌を住まわせ、栄養を自前で調達すること。そして、地中の地下水まで急速に成長できる直根を持つことです。オーストラリア先住民は、この木を通じて水を確保しました。

ウルル周辺には、アロカスアリナ デカイスネアナが生息しています。乾燥した大地における水源であるこの地は、オーストラリア先住民の聖地とされています。彼らは、この堅い木からまきを採り、ブーメランを作り、種子を食料にしたといいます。

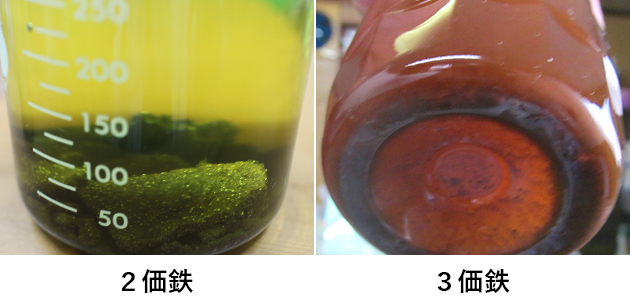

10日後の苗比較 左(①):「鉄力あくあ」1万倍と通常の液肥1000倍 右(②):通常の液肥1000倍のみ

最後に水に溶ける2価鉄(適度な濃度)が、どのように植物に有効なのかを実験しました。トウガラシ「福耳」の苗を、すぐには植えずに放置し、生育がこじれたところでサカタのタネの機能性液肥「鉄力あくあ」(2価鉄溶液)で施肥の有無を比較しました。

上の写真の①は、「鉄力あくあ」1万倍と通常の液肥1000倍を与えた苗、②は、通常の液肥1000倍のみを与えた苗で、10日後に比較しました。その結果は驚くべきものでした。まず「鉄力あくあ」を与えた①は、葉色がすぐに濃くなったことです。葉緑素が多く作られ、光合成が活発になり、生体活性が明らかに向上したのです。

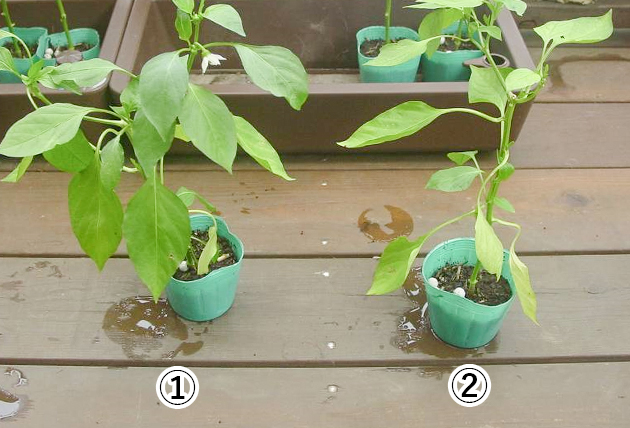

10日後の根の様子 左(①):「鉄力あくあ」1万倍と通常の液肥1000倍 右(②):通常の液肥1000倍のみ

次に、ポットから苗を抜いて根群を観察しました。その結果が上の写真です。10日というわずかな期間で、新しい白い根が急速に伸びていました。開花している「サンパチェンス」にも「鉄力あくあ」を与えたところ、やはり葉色が濃くなり、花色も同時に濃くなりました。植物たちは、さびを利用することはできません。水に溶ける2価鉄イオンの状態で鉄を吸収します。有機物である生体内で電子のやりとり、つまり酸化還元反応は、金属である鉄の最も得意とするところです。私たち有機物は、鉄などのミネラルの力を借りて、生体反応を行うのでした。

次回は、「アストロキア[前編]」です。お楽しみに。

![アリストロキア属[後編]](../../image-cms/20240611_kosugi_thumb.jpg)

![アリストロキア属[前編]](../../image-cms/20240604_kosugi_thumb.jpg)

![マオウとモクマオウ[後編] アロカスアリナ属](../../image-cms/20240528_kosugi_thumb.jpg)

![マオウとモクマオウ[中編] モクマオウ属](../../image-cms/20240521_kosugi_thumb.jpg)