![]()

![気になる外来種[その6] フウチョウソウ科](../../image-cms/header_kosugi.png)

小杉 波留夫

こすぎ はるお

サカタのタネ花統括部において、虹色スミレ、よく咲くスミレ、サンパチェンスなどの市場開発を行い、変化する消費者ニーズに適合した花のビジネスを展開。2015年1月の定年退職後もアドバイザーとして勤務しながら、花とガーデニングの普及に努めている。

趣味は自宅でのガーデニングで、自ら交配したクリスマスローズやフォーチュンベゴニアなどを見学しに、シーズン中は多くの方がその庭へ足を運ぶほど。

気になる外来種[その6] フウチョウソウ科

2025/04/22

亜熱帯や熱帯は、氷河期の影響が少なく、過去に生まれた生物種の箱舟になりました。そこは長い年月の中で進化した多くの生物たちが、絶滅を免れた場所です。熱帯地域の植物相は、気が遠くなるほど多様性に満ちていて、調査の困難さもあって、いまだに新しい発見や知見が相次いでいます。そんな熱帯を起源とするフウチョウソウ科の外来種が今回の植物記です。

セイヨウフウチョウソウ

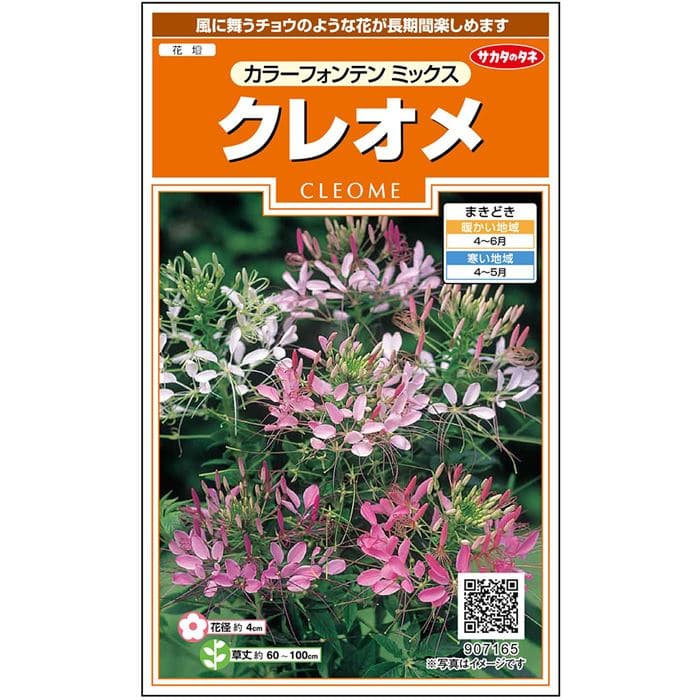

セイヨウフウチョウソウCleome hassleriana(クレオメ ハスレリアナ)フウチョウソウ科クレオメ属。属名のCleomeとは、ギリシャ語の「栄光」を意味し、種形容語のhasslerianaは、スイス人医師であり、パラグアイの植物を収集研究した植物学者Emil Hassler(エミール・アスレル、1864~1937)を記念しています。

私たちは、この植物のことを園芸的に単に「クレオメ」と呼んでいますが、フウチョウソウ科クレオメ属には多種多様な種があります。クレオメ属は、近年の分子分類学において、単系統ではないことが分かり、いくつかに分割されました。

その結果、セイヨウフクチョウソウは、Tarenaya属に分離されました。Cleome hassleriana(クレオメ ハスレリアナ)、改めTarenaya hassleriana(タレナヤ ハスレリアナ)といいます。英名は「spider flower(クモの花)」です。長い雄しべが左右相称に伸びる花姿、花後に発達する細長い種子鞘(しゅししょう)がそのイメージなのでしょう。和名をセイヨウフウチョウソウといいますが、ヨーロッパなどを表すセイヨウの名とは関係がなく、ブラジル、パラグアイ、ウルグアイなどの熱帯南アメリカが故郷の一年草です。

この植物は、春まき一年草として種をまき、夏に花壇で楽しむ園芸植物なのですが、そこから散逸していました。日本でも時折、帰化した姿が見られ、外来種として定着している場所もあります。やがて、温暖化が進行していくと、空き地や道端でも見る機会が多くなると思います。

セイヨウフクチョウソウは、いくつかの花言葉を持ちますが、その中の一つに「思ったほど悪くない」があります。私はその花言葉に賛成です。1株1株を見ると背が高いし、荒々しいように思える植物ですが、花壇の材として大量に使うととてもよいです。

こちらの見応えは、いかがでしょう?セイヨウフクチョウソウは、十分な場所があれば、人の背丈ほどに成長するので大量植栽をすると素晴らしい景観を作り上げます。①直まきの粗放栽培(そほうさいばい)ができること、②シロバナ、モモバナの濃淡を持つ幾つかの品種があること、③他の植物との混植も可能なことは、夏花壇に持ってこいな花材だと思います。春まきの「たねダンゴミックス」に入れる種子の一部に使えるか試したところ、優秀でした。ただ、茎にとげがあるので、素足素肌でこの花壇に入るのはおすすめできません。

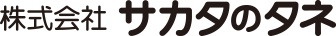

さらに、このフウチョウソウ科には、興味深い話があります。DNA解析研究によって、アブラナ科と共通の祖先を持つことが示されました。地理的な隔たり、形態的特徴の違いがあるのにもかかわらず、四数性の花被、鞘(さや)の形状や、カラシ油配糖体(グルコシノレート)を持つ点が共通しています。両者の祖先は、白亜紀後期に存在していたと考えられていて、アブラナ科は温帯に、フウチョウソウ科は熱帯地域に適応する進化をそれぞれ遂げたのだと思います。

アフリカフウチョウソウ

アフリカフウチョウソウCleome rutidosperma(クレオメ ルティドスペルマ)フウチョウソウ科クレオメ属。種形容語のrutidospermaとは、「しわのある種子」という意味です。草丈は30cm程度、葉は、クレオメらしい三出複葉(さんしゅつふくよう)を付け、花径2cm程度の4花弁、長い雄しべと雌しべを持ち、花色は薄紫色です。上の写真は、沖縄にある畑の脇で撮影したものですが、20世紀末に本州でも外来種として、アフリカフクチョウソウの帰化が確認されています。

アフリカフウチョウソウは、その名の通り、主に西アフリカのセネガル、ガンビア、ギニア、シエラレオネなどが故郷の植物です。この植物が、アフリカから遠く離れた日本へ、どのような経緯で来たのかはよく分かっていないようです。

この植物の興味深いところは、現地で食用とされ、民族医学において鎮痛薬や抗炎症薬に用いられる(薬用植物)ということです。さらに、現代医学研究において熱帯マラリア原虫に対し、ある程度の活性を示すといわれています。

ジナンドロプシス ジナンドラ

ジナンドロプシス ジナンドラGynandropsis gynandraフウチョウソウ科ジナンドロプシス属。この植物は、1属1種であり、4枚の花弁から飛び出る花柱、その途中から雌しべが広がるという不思議なしべの構造を持ちます。属名のGynandropsisは、ギリシャ語の「女性(gyne)」+「男性(andro)」の合成語で構成されていて、種形容語のgynandraもまた「雌雄を併せ持つ」という意味になっています。

ジナンドロプシス ジナンドラを見た時、その草姿などの特徴からフウチョウソウ科の植物であることが、私にはすぐに分かりました。この植物は、サハラ以南の熱帯アフリカ起源の植物ですが、その有用性から熱帯、亜熱帯地域に波及したもようです。日本への帰化は確認されていませんが、東アジアでは、中国の江蘇省、河南省などで外来種として帰化が確認されています。

肥沃(ひよく)な土地であれば、人の背丈ほどに成長するようですが、上の写真はマグマが冷えて固まった場所なので栄養源がない場所でした。東アジア以外でも、熱帯アジア、熱帯のアメリカ、大平洋の島々などで帰化し、侵略的な外来種と見なされています。実は、この植物には意外な一面があります。それは、耐虫性、耐ダニ性、耐乾燥性、高温耐性を持ち、サハラ以南のアフリカでは、重要な葉物野菜であり、民間療法による薬草でもあるのです。

さらに驚くことに、ジナンドロプシス ジナンドラは、進化の末、強い太陽光線に対し、光飽和を持たないC4型光合成システムを獲得した植物だということです。その結果、容赦ないアフリカの強光線や高温でもへこたれない能力を持ち、半乾燥地域に住まう何百万人もの人々に食料を提供しています。東アジアに住まう私たちは、フウチョウソウ科にあまりなじみがありませんが、美しくありながらも有用である不思議な植物群でした。

次回は、「気になる外来種」を少しお休みして、「チャラン属」のお話です。お楽しみに。

![気になる外来種[その6] フウチョウソウ科](../../image-cms/20250422_kosugi_thum.jpg)

![気になる外来種[その5] ナガミヒナゲシ](../../image-cms/20250415_kosugi_thum.jpg)

![気になる外来種[その4] ブタナ](../../image-cms/20250408_kosugi_thum.jpg)

![気になる外来種[その3] キクザキリュウキンカとオオケタデ](../../image-cms/20250401_kosugi_thum.jpg)

![気になる外来種[その2] ハゼランとタマザキクサフジ](../../image-cms/20250325_kosugi_thum.jpg)